1、判断题 (32分)文化传统与科学精神、人文精神的融合,对于促进社会变革和社会进步有积极的作用。

主题一:春秋战国时期的大变革

打破贵族的垄断、在思想界呈现出“以民本思潮等为代表的私学文化"《中华文化史》(冯天瑜等著),成为春秋战国时期的亮点。

(1)列举春秋战国时期“私学文化”中“民本思潮”的表现(4分),并分析这一时期“私学文化”得以产生、发展的社会根源。(6分)

主题二 :欧洲向近代社会的迈进

马丁 ?路德提出在信仰上“惟独圣经",破 除教皇、修士等阶层的特权;他提出“惟独信心”,告诉人们个人灵魂的救赎不靠教会的活动来实现;他的诸多作品中最重要的一部是《圣经》的德译本,这无疑会使任何识字的德国人都有可能亲自学习《圣经》,这项工作在宗教改革上具有重大的意义,也是德国语言史和文学史上重要的里程碑。新教徒对教育和白话的重视也助长了地方语言的广泛使用。以语言作为根本的民族意识逐渐形成,现代民族主义国家也应运而生

⑵结合材料及所学内容,归纳马丁 ?路德宗教改革所产生的历史影响。(8分)

主题三:20世纪初想中国的思想交锋

长素(康有为)以为中国今日之心,公理未明,旧俗俱在,革命以后,必将日寻干戈,偷生不暇,何能变法救民,整顿内治。夫公理未明,旧俗俱在之民,,不可革命而独可立宪……则应之日:人心之智慧,自竞争而后发生,今日之民智,不必恃他事以开之,而但恃革命以开之……然则公理未明,即以革命明之;旧俗之俱在,即以革命去之。

章炳麟《驳康有为论革命书》

(3) 指出在“论革命”的问题上康有为与章炳麟在哪些方面进行了讨论? (2分)结合材料和所学知识,分析两种主张在历史发展中的共同作用。(6分)

主题四:当代的文化迁移

《听黄仁宇讲中国历史》中记述到:“(20世纪)90年代大众文化崛起,以锐不可挡的态势,改变了精英文化与大众文化的传统定位,史学著作也失去神圣的光环,从资政济世的高阁,下移到平民百姓的书桌,甚至成为茶余饭后的消闲读物。”

(4) 分析从精英文化向大众文化转变的原因。(6分)

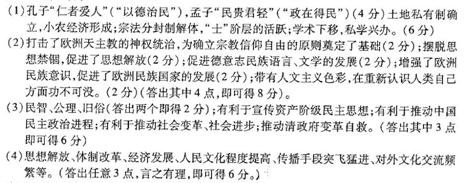

参考答案:

本题解析:略

本题难度:一般

2、判断题 有人评价《马斯特里赫特条约》是“自1957年《罗马条约》以来最为重要的里程碑”,主要是因为

[? ]

A.实现欧洲单个部门的一体化

B.欧共体12国结成欧洲经济政治联盟

C.欧共体建立了关税同盟和实施共同农业政策

D.欧元的诞生

参考答案:B

本题解析:

本题难度:一般

3、判断题 阅读下列材料:

材料一:“好在世界已经变得越来越小。已无新大陆可以发现。连南极冰层下的土地业已测量清楚,连大西洋中时隐时现的珊瑚岛也已记录在案。已有‘地球村’的说法。东方人、西方人,不过是‘地球村’中的‘鸡犬相闻’的村民而已。”

——冯骥才《献给命运的紫罗兰》

材料二:如图

材料三:有人描述20世纪初世界经济联系日益密切的情况时指出,伦敦的居民可以在1911年的某天,一边喝下午茶,一边打电话订购世界上任何产品,想订购多少悉听尊便,并放心地等着这些东西送到自家门口;同时,他也可以把自己的财富投资到地球任何角落的自然资源开发和新的冒险事业中,例如非洲的矿山,或上海的洋行;如果他愿意,他可以利用廉价和舒适的交通工具,立即动身去任何国家,在任何地方都能找到舒适的旅馆;他随身携带的金币可以在世界各个地方兑换成当地货币而通行无阻。

请回答:

(1)结合所学知识,材料一中的“地球村”的说法反映了当今世界经济发展的什么趋 势?(2分)

(2)根据材料二,指出二战后世界经济发展过程中,形成了哪三大区域经济合作组织?(3分)

(3)根据材料三,指出20世纪初各国经济联系日益密切表现在哪些方面。(2分)

(4)材料一所反映的当今世界经济发展趋势是不可逆转的历史潮流,面对这一趋势,我们如何积极应对?(3分)

参考答案:(1)趋势:经济全球化。

(2)组织:欧洲联盟;北美自由贸易区;亚太经济合作组织。

(3)表现:商品、资本、人员和货币在世界范围的流动。

(4)应对:进一步扩大改革开放;完善社会主义市场经济体制等。

本题解析:(1)根据题干“世界已经变得越来越小。”反映世界各地的联系日益加强,结合所学分析这反映出当今世界经济发展的全球化趋势。经济全球化是商品、劳务、技术、资本、原材料等在全球范围内流动和配置。通过国际分工,在世界市场范围内提高资源配置的效率,从而使各国经济相互依赖程度日益加深的趋势。

(2)结合所学回答,经济区域集团化是指在一定区域范围内,地理位置邻近的若干国家或地区,通过一系列协议和条约建立的区域经济合作组织。是在当今各国、各地区经济发展不平衡现状下全球化的一种特殊形式或过程。

欧洲联盟;北美自由贸易区;亚太经济合作组织是当今世界三大区域经济合作组织。

(3)根据材料三信息“打电话订购世界上任何产品”可知指商品在世界范围的流动; “把自己的财富投资到地球任何角落的自然资源开发和新的冒险事业中” 可知指资本在世界范围的流动; “动身去任何国家”可知指人员在世界范围的流动;“可以在世界各个地方兑换成当地货币”可知指货币在世界范围的流动。

(4)经济全球化对发展中国家来说:既是机遇又是挑战。发展中国家必须保持清醒的头脑,制定合理对策,在积极主动参与中谋求发展。中国要变外来挑战为自身机遇,切实调整和优化产业结构,提高政府管理水平,大胆实行科技创新,不断增强企业的国际竞争力,就可以减失增得,兴利除弊。

点评:材料型试题的答题步骤:步骤一,审问题。一般材料型的问答题在问题的设置上有三种提示语:第一种的提示语往往有“根据材料分析……”,就是解题时必须完全依据材料进行,答案就在材料中;第二种提示是“根据(或结合)所学知识分析……”,解题时要联系所学过的教材知识,答案来自教材和所学知识。第三种是“根据材料并结合所学知识分析……”,解题时既要依据材料又要与教材知识相结合。步骤二,带着问题阅读材料,阅读过程要注意对材料进行分层,一般要注意材料中的句号、分号、省略号。步骤三,注意材料的出处和时间。一般会在材料的开头和最后有提示。步骤四,关注每段(种)材料。试卷所给每段(种)材料都是有用的。步骤五,作答过程:不能原封不动的照抄材料(照抄材料是很多同学经常犯的错误);要抓住关键词,进行概括、提炼;要正确使用历史名词和学科术语;看分答题;多角度思考作答。

本题难度:一般

4、判断题 下列关于宋明理学的评述,正确的是(?)

①理学是以儒家思想为基础,吸收佛教和道教思想形成的

②南宋的朱熹是理学发展的集大成者?

③王阳明创立“心学”使理学由客观唯心主义向主观唯心主义演变?

④理学和心学成为明清两代的官方哲学

A.①②③④

B.①③④

C.②③④

D.①②③

参考答案:D

本题解析:四个论述中第四项论述不正确,理学,王阳明的心学是在明朝的中晚期才开始出现并传播开来的,虽说明末清初传播极广,弟子众多,但官方科举考试还是采用的朱陆的理学。其实心学是在理学的基础上进行改变,加入了佛教禅宗的一些教义。故选D.

本题难度:一般

5、判断题 2005是孔子诞辰2556周年,全球联合祭孔活动在世界各地孔庙同时展开。2005年同时也是新文化运动兴起90周年,当年这场运动把矛头指向儒家传统道德,高举民主和科学的大旗。阅读材料并回答问题

材料一:世界文化遗产——山东曲阜的孔府、孔庙、孔林

材料二:季康子问政于孔子曰:“如杀无道以就有道,何如?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善而民善也。君子之德风,小人之德草;草上之风必偃。”——《论语·为政》

材料三:西汉时期的董仲舒在回答汉武帝有关治理国家的方针大计的策问时,指出:“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。……臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪僻之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

——《汉书·董仲舒传》

(1)阅读材料一你获得了哪些信息?(4)

(2)据材料二、三概括孔子与董仲舒的思想主张,并指出两种主张的不同结局及其原因。(6)

参考答案:(1)信息:孔子是中国历史上的大思想家、大教育家,备受后代推崇;儒家思想对中国传统文化影响很大;“三孔”旅游资源

得到有效的保护和开发,推动当地旅游经济的发展。

(2)孔子主张“以德治民”。董仲舒主张“罢黜百家,独尊儒术”,实行“大一统”。不同结局和原因:孔子思想主张在当时诸侯争霸、兼并战争背景下不可能实现;董仲舒思想主张适应了加强专制主义中央集权的需要,被汉武帝采纳,使儒家思想开始成为封建社会的正统思想。

本题解析:材料1中提供的三幅图片是著名的旅游胜地、世 界文化遗产——孔府、孔庙、孔林,(1)以儒家思 想文化为命题背景,考查儒家思想的影响以及今天 利用传统文化为依托,发展地方特色的旅游经济,从 而对学生进行爱国主义教育。(2)要求比较材料 2和材料3中分别反映的孔子的以德治民思想和董 仲舒的“大一统”思想,说明儒家思想经过董仲舒的 改造发挥以后,适应了汉武帝加强中央集权的需要, 从而逐步确立起了儒家思想在封建社会的正统思想 地位。

点评:此题考查的是儒家思想的基本知识。儒家思想是产生于春秋时期的思想流派,孔子是儒家学派的创始人,其根源是小农经济。战国时期这种思想得到进一步的发展,西汉时期确立统治地位,唐宋三教合一后发展成宋明理学,明清成为了官方哲学并出现了批判思想。

本题难度:一般