1、判断题 北宋年间,面对严峻的民族矛盾和阶级矛盾,以王安石为首的有识 之士在范仲淹“精贡举”的基础上,为实现富国强兵的目的,就如何选拔、培养国家急需人才,展开了激烈的争论。阅读下列材料:

材料一 (范仲淹)国家专以词赋取进士……求有才有识者,十无一二。况天下危困乏人如此,固当教以经济之业,取以经济之才,庶可救其不逮。

——(南宋)李焘《续资治通鉴长编》卷一百四十三

材料二 (苏轼)自唐至今,以诗赋为名臣不可胜数,何负于天下,而必欲废之?

(王安石)令人材乏少,且其学术不一……朝廷欲有所为,异论纷然,莫肯承听,此盖朝廷不能一道德故也。故一道德,则修学校,欲修学校,则贡举法不可不变。……今以少壮时正当讲求天下正理,乃闭门学作诗赋,及其入官,世事皆所不习,此乃科法败坏人才。

(司马光)神宗罢赋、诗及诸科,专用经、义、论、策,此乃复先王令典,百世不易之法。但安石以一家私学,欲盖掩先儒,今天下学官讲解。及科场程式,同己者取,异己者黜。

——(元)马端临《文献通考》卷三十一

请回答:

(1)据材料并结合所学知识,范仲淹、苏轼、王安石、司马光对科举考试内容分别提出了怎样的主张?

___________________________________________________________________________________________

(2)结合所学知识,材料二中司马光所说“以一家私学,欲盖掩先儒”指的是什么?它产生了什么样的影响?

___________________________________________________________________________________________

(3)据材料二并结合所学知识,王安石兴学校、变科举的主要目的是什么?

___________________________________________________________________________________________

参考答案:(1)范仲淹:主张考经邦济国之术;苏轼:主张考诗赋;王安石:主张考经义(时务策);司马光:主张考经、义、论、策。

(2)统一编纂以儒家经典为内容的教科书(主持编纂《三经新义》作为统一的教科书和考试依据);禁锢了思想自由;进一步强化了儒家思想的正统地位。

(3)统一思想;为改革培养人才。

本题解析:

本题难度:困难

2、判断题 [选修1——历史上重大改革回眸]

材料一:北宋的既定政策是纵容豪强地主兼并之家肆意兼并土地,而且给予免税免役的特权。而中小地主和较富裕的自耕农,为逃避繁重的税敛和差役,有人宁愿托庇于官绅和豪强之家,伪立契约,假称土地已典卖,自己沦为佃户,实则仍在原有的土地上耕种,但要把收获物的一部分交给官绅和豪强之家。

材料二:北宋初期的纳税户,除缴纳赋税之外,还要依其户等到各级政府分轻重不同的差役。因为官绅地主、富商大贾都享有免税特权,各种差役抖落到中小地主和富裕的自耕农身上。

请回答:

小题1:北宋初期的土地和赋税政策的特点是什么?(3分)这些政策造成了哪些问题?(4分)为解决上述问题,王安石在变法中主要采取了哪两项措施?(4分)

小题2:梁启超认为王安石变法中有两项措施在宋代起到了近代“文明国家”的银行的作用,你认为应该是指哪两项措施?(4分)

参考答案:

小题1:特点:不抑制土地兼并;按照户等负担差役;豪强有免役权。(3分)

问题:土地兼并严重;赋役不均,逃避赋税的现象严重;政府赋税收入减少,财政困难。(4分)

问题:土地兼并严重;赋役不均,逃避赋税的现象严重;政府赋税收入减少,财政困难。(4分)

措施:免役法、方田均税法(4分)

小题2:青苗法和市易法(4分)

本题解析:略

本题难度:一般

3、判断题 以“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的大无畏精神推行变法,被誉为“中国十一世纪改革家”的是?

[? ]

A.司马光?

B.王安石?

C.范仲淹?

D.孝文帝

参考答案:B

本题解析:

本题难度:简单

4、判断题 阅读下列材料:

材料一?真宗成平四年,有司言减天下冗吏十九万五千余人。所减者如此,未减者可知也……刘晏(唐朝人)以一千二百万贯供中原之病而有余,今以三千六百万贯供川陕一军而不足。?

——?赵翼《廿二史札记》

材料二?夷狄者,皮肤之患尚可知;盗贼者,心腹之患深自忧。?

——《资治通鉴长篇》

材料三?官壅于天下,民困于外,夷狄骄盛,寇盗横炽,不可不更张以救之。?

——范仲淹《鉴于诏条部东十事》

请回答:

(1)据材料一所述,你认为它反映了哪个朝代的什么问题?综合所学知识分析造成这些问题的原因是什么?

________________________________________________________________________________

(2)结合材料一所反映的问题,比较材料二、三,你认为哪个更全面地反映了当时的社会实际?为什么?

________________________________________________________________________________

(3)结合所学知识,说明统治者是怎样“更张以救之”的?

________________________________________________________________________________

参考答案:(1)北宋中期政府财政十分严重。原因:一是政府不断扩充军队,增设官吏,军费和官俸开支越来越大;二是北宋还要给辽和西夏“岁币”。

(2)范仲淹之言更全面地反映了当时的社会实际;官僚臃肿,百姓贫苦,辽和西夏的威胁,农民起义不断发生。

(3)北宋中期发生了以整顿吏治为中心的庆历新政和以理财为中心的王安石变法。

本题解析:

本题难度:一般

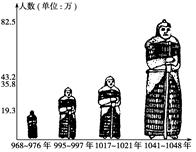

5、判断题 观察下图,图中现象造成的主要影响是

A.强化了中央集权

B.造成冗兵冗费

C.削弱了武将权力

D.增强了军队战斗力

参考答案:B

本题解析:图片只是反映了北宋军队人数的增加,A、C两项没有体现。宋代是一个积贫积弱的朝代,军队战斗力并没有因人数增加而增强,所以D项不正确。

点评:赵匡胤建立宋朝后,采取了一系列措施加强中央集权,稳定统治秩序。秉承着“自古有叛乱之民,无叛乱之兵”的理念,把社会上的流民等势力不断地扩充到军队当中去,这样是军队的人数不断的增多,但是军队的战斗力并未得到相应的提高,还造成冗兵的局面。与此相关的通过采取分化事权的方式加强对地方的控制也造成了冗官、冗费的局面。

本题难度:简单