1、判断题 阅读下列材料,回答问题(共10分)

材料一?秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏。虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度;庶人之富者累钜万,而贫者食糟糠;有国强者兼州城,而弱者丧社稷。

——《汉书·食货志》

材料二?夫商君为孝公平权衡,正度量,调轻重,决裂阡陌,教民耕战,是以兵动而地广,民休而国富,故秦无敌于天下。

——《战国策·秦策》

材料三?行之十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。

——《史记·商君列传》

材料四?太史公曰:商君,其天资刻薄人也。迹其欲干孝公以帝王术,挟持浮说,非其质矣。且所因由嬖臣,及得用,刑公子虔,欺魏将卬,不师赵良之言,亦足发明商君之少恩矣。余尝读商君开塞耕战书,与其人行事相类。卒受恶名於秦,有以也夫!

——《史记·商君列传》

请回答:

(1)据材料一提炼出最能反映商鞅变法促进社会转型的语句。(2分)

(2)据材料二、三概括商鞅变法的积极影响。(3分)

(3)上述材料是从哪些角度来批评商鞅及其变法的?试选择一个角度举例说明。(3分)

(4)你认为应该如何正确地评价历史上的重大改革?(3分

参考答案:(1)“坏井田,开阡陌”。

(2)富国强兵;经济发展;社会安定。

(3)(从商鞅变法的措施和影响、商鞅的性格等。)材料一“然王制遂灭,僭差亡度”等(措施),“庶人之富者累钜万,而贫者食糟糠”等(影响),材料四“天资刻薄”等(性格)。

(4)基于特定的历史条件;运用生产力或实践的标准;顺应历史发展趋势等。

本题解析:本题考查的是商鞅变法,(1)战国时期是封建社会的形成时期,其在经济上的标志是土地私有制的确立,所以材料中的语句是“坏井田,开阡陌”(2)本问是对材料的概况理解能力,“民休而国富,故秦无敌于天下”“ 民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治”即可总结诶得出。(3)本问要求对材料的整体理解能力,材料一中体现出的是措施和影响,材料四中有个人性格的叙述,只要用一个角度分析即可,难度不大。(4)本问是对改革的认识问题,从历史潮流和生产力角度来分析,言之合理即可。

本题难度:一般

2、判断题 阅读下列材料

材料一:令民为什伍,而牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚……有军功者,各率受上爵……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍……而集小乡邑聚为县,置令丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——《史记·商君列传》

材料二:孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚魏之师,举地千里,至今治强。

——李斯《谏逐客书》

根据以上材料,结合时代背景,评述商鞅变法的措施和结果。(要求:表述应当成文,不得超过180字。)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

参考答案:(1)背景:战国时期,随着生产力的提高,在新兴地主阶级的推动下各国开展变法活动。 (2)措施:建立严密的户籍制度,制定连坐法;重农抑商,奖励耕织;奖励军功;为田开阡陌封疆,废除井田制度;实行县制;统一度量衡。 ?

(3)商鞅变法改变了秦国旧俗,推动了秦国的社会进步,促进了经济的发展,壮大了国力,为秦国的富国强兵和未来的发展奠定了基础。

本题解析:

本题难度:一般

3、判断题 土地和农民问题是政治改革中的核心问题,阅读下列材料回答问题。

材料一?

(1)材料一反映的是哪一次改革的什么措施?这项措施的实施对当时社会发展产生了什么重大影响?(4分)

材料二?诸男夫十五(岁)以上,受露田四十亩,妇人二十亩……(对实行两年轮耕的)所授之田率倍之,三易之田再倍之……(人多地少地方)乐还者听逐空荒……诸宰民之官(各地的地方长官)各随地给公田,刺史十五顷,太守十顷,县令、郡丞六顷。更代(离职与上任)相付。卖者坐如律。——《魏书·食货志》

(2)据材料二概括北魏孝文帝鼓励农耕的措施(3分)

材料三(关于青苗法,以王安石为首的变法派认为)人之困乏常在新陈不接之际,兼并之家乘其急以邀倍息,而贷者常苦于不得。……今通一路有无,贵发贱敛,以广蓄积,平物价,使农人有以赴时趋事,而兼并不得乘其急。——《宋会要辑稿·食货》

材料四?(司马光曰)今言青苗之害者,不过谓使者(官员)骚动州县,为今日之患耳。而臣之所忧,乃在十年之外,非今日也。……今出钱贷民而敛其息,富者不愿取,使者以多散(贷出)为功,一切抑配(即强制百姓向官府借贷),恐其逋负(拖欠),必令贫富相保,贫者无可偿,则散而亡四方;富者不能去,必责使代偿数家之负。春算秋计,辗转日滋,贫者既尽,富者亦贫。十年之外,百姓无复存者矣。

——《宋史·司马光传》

(3)据材料三,概括指出变法派推行青苗法的主要 理由。(3分)

理由。(3分)

(4)据材料四,指出司马光反对青苗法的理由。(2分)

(5)材料三、四说明了什么?你对司马光的观点有何看法?(5分)

材料五?废除农奴制,农民有人身自由和一般公民权,地主不能买卖和交换农民,农民又拥有财产担任公职、进行诉讼和从事工商业的权利。在全部土地归地主所有的前提下,农民可以使用一定数量的份地,但必须向地主缴纳赎金。

——1861年俄国废除农奴制的有关法令

(6)根据材料五简要指出1861年俄国废除农奴制法令颁布后,俄国农民地位的变化。结合所学知识分析法令对俄国近代化进程的影响。(4分)

材料六?明治政府颁布的地契

(7)材料五、材料六有关土地问题的规定,对两国工业化的作用有何相同之处?(2分)

(8)综合上述材料,谈谈你对改革往往都涉及土地和农民问题的原 因的认识。(2分)

因的认识。(2分)

参考答案:(1)商鞅变法;废除井田制。影响:从根本上改变了旧的生产关系,确立了土地私有制度。(4分)

(2)均田令使农民得到了一定量的土地;鼓励农民实行土地的休耕轮 作;允许农民迁往荒地多的地方。(3分)

作;允许农民迁往荒地多的地方。(3分)

(3)变法派认为青苗法可以解决农民借贷困难的问题,避免高利贷的盘剥;增加政府收入,有利于平抑物价;不误农时,有利于农业生产。(3分)

(4)司马光认为,青苗法的“抑配”将造成拖欠、逃亡和累及担保人等弊端,造成地方混乱。(2分)

(5)说明:王安石变法从一开始就遭到了大官僚大地主的敌视和反对。(1分)

看法:司马光的观点有一定的道理,由于变法派在用人和具体措施实施上的失当,使变法确实存在一 些扰民的弊端。(2分)

些扰民的弊端。(2分)

王安石针对当时的社会问题,推行青苗法,在一定范围内是行之有效的,应予肯定;司马光指出青苗法存在的弊端是符合实际的,但借反对青苗法而否定变法的必要性则是错误的。(2分)

(6)俄国农民地位的变化:农民获得了人身自由,一般公民权,就业权,并在名义上获得份地。(2分)

影响:为俄国资本主义发展提供了必须的自由劳动力、国内市场和资金,促进了近代化的进程。(2分)

(7)相同之处:都为工业化创造了条件;都促进了农业生产的发展。

(8)土地和农民问题事关经济的发展;事关政治的稳定;事关社会的进步。(答到其中的二点得2分)

本题解析:略

本题难度:一般

4、判断题 阅读下列材料:

? 材料一?(陆)睿(原姓步六孤)始十余岁,袭爵抚军大将军、平原王。……娶东徐州刺史博陵崔鉴女,鉴谓所亲云:“平原王才度不恶,但恨其姓名殊为重复。”时高祖(即孝文帝)未改其姓。

——《魏书》卷四十

? 材料二?(迁都洛阳后)高祖曰:(即太子)欲违父背尊,跨据恒朔(今山西大同,内蒙古河套一带)。……此小儿今日不灭,乃是国家之大祸……乃废为庶人。

——《魏书》卷二十二

? 材料三? 李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《李唐氏族推测之后记》

请回答:

(1)材料一中,崔鉴对陆睿的不满反映出当时民族关系中存有什么问题?为此,孝文帝采取了哪些改革措施?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)材料二中孝文帝对太子恂的处理说明了什么?

________________________________________________________________________________

(3)依据材料三,分析孝文帝改革产生的影响。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

参考答案:(1)汉族和鲜卑之间存在着民族矛盾。推行了改汉姓、改语言、改服饰、通婚姻、改制度等方面的汉化措施。

(2)改革面临着阻力;孝文帝推进改革的坚强决心。

(3)促进了民族融合,为唐朝大一统和文化繁荣(为重新走向国家统一)奠定了基础

本题解析:

本题难度:一般

5、判断题 阅读下列材料:

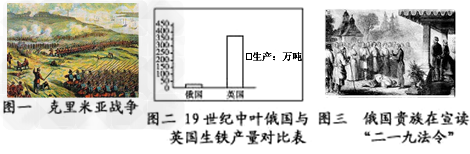

材料一:

材料二:据统计,1860~1890年,俄国的生铁产量增加了2倍,钢铁产量和棉纺织业产值都增加了3倍,而煤产量的增加则超过了19倍,石油产量猛增了200多倍,在此期间,俄国的整个工业产量增长了6倍。

请回答:

(1)指出材料一中图一、图二与图三之间的关系。

____________________________________________________________________________

(2)材料二说明了什么?试结合1861年改革的内容分析其原因。

____________________________________________________________________________

参考答案:(1)图一反映的是克里米亚战争俄国战败暴露了农奴制的危机,图二反映的是农奴制的存在导致了俄国经济落后,它们引发图三以“二一九法令”为主要内容的俄国农奴制改革。

(2)说明:俄国经济迅速发展。原因:农奴获得了人身自由,为工业发展提供了自由劳动力和市场;贵族地主掠夺了大量资金,在一定程度上满足了工业发展的资金需要。

本题解析:

本题难度:一般