|

|

|

高考历史知识大全《中国传统文化主流思想的演变》在线测试(2019年最新版)(六)

2019-06-21 04:28:13

【 大 中 小】

|

1、综合题 (28分)十八届三中全会提出,“建设社会主义文化强国,增强国家文化软实力,必须坚持社会主义先进文化前进方向,坚持中国特色社会主义文化发展道路。”以儒学为代表的中华传统文化进一步受到关注。阅读下列材料,回答问题:

材料一 孔子仁学产生在早期宗法制崩溃、氏族统治体系彻底瓦解时期,它无疑带有那个时代氏族贵族深重烙印。……自原始巫史文化(礼仪)崩溃以后,孔子是提出这种新的模式的第一人。尽管不一定自觉意识到,但建立在血缘基础上,以“人情味”(社会性)的亲子之爱为辐射核心扩展为对外的人道主义和对内的理想人格,它确乎构成了一个具有实践性格而不待外求的心理模式。孔子通过教诲学生,“删定”诗书,使这个模式产生了社会影响,并日益渗透在广大人们的生活、关系、习惯、风俗、行为方式和思维方式中,通过传播、熏陶和教育,在时空中蔓延开来。对待人生、生活的积极进取精神,服从理性的清醒态度,重实用轻思辨,重人事轻鬼神,善于协调群体,在人事日用中保持情欲的满足与平衡,避开反理性的炽热狂迷和愚盲服从……,它终于成为汉民族的一种无意识的集体原型现象,构成了一种民族性的文化—心理结构。

——李泽厚《中国古代思想史论》

(1)依据材料一,概述孔学产生的时代背景、主要内容、传播方式和历史地位。(10分)

材料二 后代人们,由其现实的利益和要求出发,各取所需,或夸扬其保守的方面,或强调其合理的因素,来重新解说、建造和评价它们,以服务于当时的阶级、时代的需要。

——李泽厚《中国古代思想史论》

(2)以西汉和新文化运动的历史说明材料二的观点。(12分)

材料三 九月二十八日,在孔子故里山东曲阜举办的二00五中国曲阜国际孔子文化节上,推出了“世界孔庙同祭孔”活动。(据了解,海内外现有纪念孔子的孔庙、文庙一千三百多座。)据孔子文化节组委会办公室的人士介绍,举办“世界孔庙同祭孔”活动,旨在传承几千年中华文化脉络、宣传保护孔庙(文庙)世界历史文化遗产、搭建一个世界文化交流的平台、增强民族凝聚力。

——根据相关材料整理

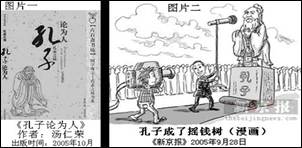

材料四 图片一和图片二所反映的内容均出现在“世界孔庙同祭孔”活动期间

(3)请结合材料三,对材料四中图片所反映的内容作简要评价。(6分)

参考答案:

(1)①时代背景:奴隶制崩溃;(2分)②主要内容:仁;礼;(2分)实用;中庸;(2分)③传播方式:办私学,编删诗书为教材,教导学生;(2分)④地位:中华民族文化的标志(或代名词)。(2分)

(2)说明:汉武帝时期,为适应加强君主专制,巩固“大一统”的需要,(2分)董仲舒不仅为君主受命于天提供了理论保障(或提出君权神授,天人感应的理论)(2分)而且建议皇帝倡导儒学,并提出“罢黜百家、独尊儒术”。(2分)新文化运动时期,在袁世凯尊孔复古的逆流面前,(2分)为实现资产阶级的民主与科学,(2分)资产阶级激进派提倡新道德,反对旧道德,猛烈批判封建儒教。(2分)

(3)评价:图片一《孔子论为人》一书的出版有利于挖掘孔子思想的文化内涵,传承优良的民族传统,提高民族素质,增强民族凝聚力。(3分,言之成理即可得分)图片二所反映的现象违背了“祭孔”活动弘扬优秀传统文化的宗旨,(2分)是对文化遗产的践踏与破坏。(1分)

本题解析:(1)“孔子仁学产生在早期宗法制崩溃、氏族统治体系彻底瓦解时期”即总的时代背景是奴隶制崩溃时期。阅读材料并适当联系所学知识,可概要答出孔子思想的主要内容。从材料一中的“教诲学生,‘删定’诗书”可直接点明传播方式。材料一中的“汉民族……集体原型现象……种民族性的文化—心理结构”,实际就是中华民族传统文化的标志。

(2)着重理解“由其现实的利益和要求出发”、“重新解说、建造和评价”、“以服务于当时的阶级、时代的需要”,可答出董仲舒为适应强化君主专制统治需要而对儒家学说怎样改造,也可答出资产阶级激进派为实现民主和科学而对传统儒家思想进批判。

(3)结合材料三、材料四,我们应深入而系统地挖掘孔子思想的文化内涵,为现实服务,应该避免过度地利用孔子作招牌,一味地发“孔子”财。这是辩证地认识问题,也是对传统文化的保护、继承、发扬和利用等方面的适当态度问题。

考点:中国传统文化主流思想的演变?春秋战国时期的百家争鸣?孔子;中国传统文化主流思想的演变?汉代儒学成为正统思想鸣?董仲舒的新儒学;近代中国思想解放的潮流?新文化运动?新文化运动前期内容;中国传统文化主流思想的演变?儒家思想的发展历程和现实意义?儒家学说的对现实生活的影响(课标外)。

本题难度:困难

2、选择题 葛兆光在《中国思想史》中曾说:“朱熹最重要也是在后世影响最广泛的著作是《家礼》。”“朱熹对于自己提倡的理学原则如何进人生活世界是相当注意的,他反复强调这种原则在生活中的实现。”对于朱熹的作用,作者认为( )

A.实现了儒学的道德化和宗教化

B.实现了儒学的世俗化和普及化

C.实现了儒学的政治化

D.实现了儒学的哲学化

|

参考答案:B

本题解析:本题主要考察学生阅读材料获取有效信息的能力。由题干“如何进人生活世界,他反复强调这种原则在生活中的实现“可知实现了儒学的世俗化和普及化,所以B正确;ACD没体现。

考点:中国传统文化主流思想的演变·宋明理学·朱熹理学

本题难度:一般

3、选择题 和谐社会的构建强调以民为本,而“民本”的思想自古有之。下列言论中对于建设和谐社会没有启迪作用的是 ( )

A.“政在得民”

B.“民贵君轻”

C.“存百姓”的思想

D.“为政之要,惟在得人”

|

参考答案:D

本题解析:略

本题难度:一般

4、选择题 江都(今扬州)王刘非是汉武帝的同父异母兄,骄横好胜。汉武帝为教育、引导刘非,任命董仲舒为江都相。根据所学知识,你认为董仲舒用以引导刘非的学说主要是

A.“我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富。”

B.“明主之国,无书简之文,以法为教,无先王之语,以吏为师”

C.“其(君)德足以安乐民者,天予之;其足以贼民者,天夺之”

D.“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”

参考答案:C

本题解析:A项体现了道家无为而治的主张,B项体现了法家强调法治的主张,D项体现了宋明理学家“存天理、灭人欲”的主张,只有C项体现了董仲舒“天人感应”“君权神授”的主张。

考点:中国传统文化主流思想的演变·汉代儒学成为正统思想·董仲舒的儒学思想(新儒学)。

本题难度:一般

5、综合题 阅读下列材料,回答问题。(19分)

材料一 汉武帝元朔五年(公元前124年)在长安设太学。太学之中由博士任教授,初设五经博士专门讲授儒家经典《诗》《书》《礼》《易》《春秋》……汉代太学注重考试,并建立了一定的制度。考试在太学有两种作用:一是选材(才)手段,一是督促,检查学生学习的管理手段……魏晋至明清或设太学,或设国子学(国子监),或同时设立,均为传授儒家经典的最高学府。

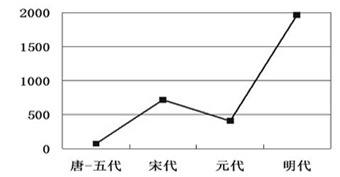

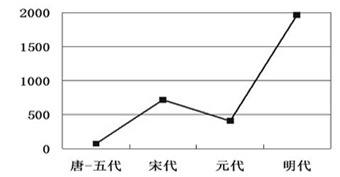

材料二 唐、五代至明代全国书院数量曲线图

材料三 宋代至清代我国书院性质状况表

| 官办%

| 民办%

| 其他%

| 不明%

|

宋代

| 15.28

| 70.69

| 0

| 14.03

|

元代

| 17.23

| 61.15

| 0.33

| 21.29

|

明代

| 57.21

| 29.84

| 0.24

| 12.71

|

清代

| 56.67

| 24.11

| 0.56

| 18.66

|

请回答:

(1)根据材料一,概括指出汉代教育的特点。结合所学知识,分析汉代教育的发展对当时社会的作用。(5分)

(2)根据材料二,指出我国古代书院数量增幅较大的是哪两个朝代?简要分析在这两个朝代有利于书院发展的条件。(8分)

(3)根据材料三,概括我国古代书院发展的主要变化。结合所学知识分析产生这一变化的主要原因。(6分)

参考答案:(1)特点:国家设立专门教育机构;以儒家经典为教学内容;注重考试,建立专门制度(3分) 。作用:有利于加强中央集权,适应了国家统一的形势;儒家思想成 为统治者推崇的思想,逐渐成为中国传统文化的主流。(2分)

(2) 宋代和明代。(4分)宋:程朱理学,商品经济空前发展,活字印刷的发明。

明:心学形成,资本主义萌芽。(4分,每个朝代任意一点言之成理即可)

(3)变化:从宋代到清代,官办书院比例总体上升,民办书院比例总体下降。到明清时期,官办书院在比例上超过了民办书院。(4分)

主要原因:明清时期君主专制强化;思想控制加强。(2分,任意一点言之成理即可)

本题解析:

试题解析:(1)根据材料可知汉武帝设立太学即专门的教育机构,设五经博士专门讲授儒家经典《诗》《书》《礼》《易》《春秋》可知为儒家经典作为考试内容,并且制度化。由所学可知,汉武帝扶持新儒学是因为适应当时形势,当时汉朝亟待加强中央集权,以解决王国问题匈奴问题等等。同时,扶持了新儒学对后世有何影响。此题应该从当时和对后世的影响分别作答。

(2)从图一曲线的走势上能明显看出宋代和明代两时期书院数量显著增加;结合所学史实可直接归纳出宋代文化教育能够取得较大成就的原因,按经济、思想、科技条件进行不同角度的分类概括即可。例如宋代商品经济,程朱理学、活字印刷术。等等。

(3)从图2数据中能明显看出官办书院数量和比例在从宋代到清代发展中显著增加,而民办书院比例总体下降,官办书院在比例上超过了民办书院;结合所学史实可知出现这一现象的原因是为了强化专制主义皇权的需要,政府加强了对社会思想文化的控制。

考点:中国传统文化主流思想的演变?“罢黜百家,独尊儒术” ?儒家成为正统;中国传统文化主流思想的演变?宋明理学?程朱理学/陆王心学

本题难度:一般