1、判断题 1967欧洲经济共同体成立时,合并的三个机构是

①欧洲煤钢联营②欧洲经济共同体③经济货币联盟④欧洲原子能联营

[? ]

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①③④

参考答案:B

本题解析:

本题难度:简单

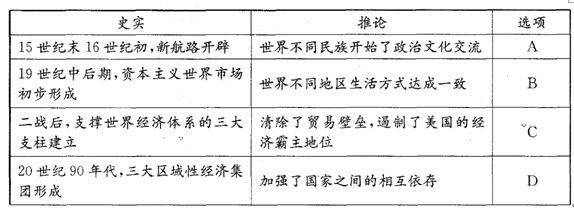

2、判断题 该表中列举的史实是全球化进程中的一些重要事件,表中推论符合史实的选项是(? )

参考答案:D

本题解析:略

本题难度:简单

3、判断题 唐朝诗人胡曾有诗:“祖舜宗尧自太平,秦皇何事苦苍生,不知祸起萧墙内,虚筑防胡万里城。”该诗中所说的“胡”主要指:(?)

A.西突厥

B.东突厥

C.匈奴

D.蒙古

参考答案:C

本题解析:本题主要考查学生对教材内容的识记能力,材料中的“胡”是指少数民族,结合教材知识可知,A B两少数民族主要出现在唐代,曾对唐朝的统治构成了一定的威胁,D项蒙古曾对宋朝构成了严重的威胁,并最终灭宋,统一中国,只有C项匈奴在秦汉时期活跃在我国西北地区,秦始皇筑造长城,主要是为了防范匈奴的入侵,因此答案为C项。

点评:历史事件、时间、事件内容的考查是高考历史试题中的常见题,主要涉及对教材中知识点的识记,在平时的学习中必须加强时间、事件、事件内容方面的记忆。

本题难度:一般

4、判断题 1954年《中华人民共和国宪法》确立的宪政体制既体现了普遍的宪政价值,也具有鲜明的时代特点。这部宪法( )

①奠定了社会主义民主与法制的基础

②体现了对《共同纲领》的继承与发展

③反映了社会主义经济体系的基本建立

④表达了人民民主政体的基本诉求

A.①②④

B.②③

C.②③④

D.①②③④

参考答案:A

本题解析:1954年《中华人民共和国宪法》奠定了社会主义民主与法制的基础,体现了对《共同纲领》的继承与发展,表达了人民民主政体的基本诉求,①②④说法正确,选A项。社会主义经济体系基本建立的标志是1956年三大改造的完成,排除③。

本题难度:一般

5、判断题 阅读下列材料:

材料一? 1954年,随着中国政权组织形式的确定和各级政权机关的建立,从当年底开始,用了一年多的时间,对中央和地方各级机关进行了一次较大规模的精简。但后来,依法成立的国务院开始增设机构,到1956年,机构总数达81个,形成了建国以来政府机构数量的第一次高峰。?’

材料二? 1960年到1964年,为了贯彻国民经济调整的方针,进行了建国后的第三次较大机构改革。一方面在中央和地方各级机关进行了干部精简运动,全国共精简81万人。精简下来的干部大多数充实到基层和生产第一线。另一方面中央收回五十年代后期下放给地方的权力,并恢复被撤销的机构。到1965年底,国务院的机构数达到79个,为建国后的第二次高峰。

材料三?改革开放以来,中国分别在1982年、1988年、1993年、1998年和2003年进行了五次规模较大的政府机构改革。这五次政府机构改革实践,既积累了一些宝贵的经验,如:坚持以适应社会主义市场经济体制为改革目标,把转变政府职能作为机构改革的关键;坚持精简、统一、效能的原则,把精兵简政和优化政府组织结构作为机构改革的重要任务等。又有一些教训,最大的教训在于忽视了政府的社会管理与公共服务职能。2003年以前的改革开放时期,政府既创造环境,又在直接创造财富;新的时代发展对政府提出的新要求是,“政府创造环境,人民创造财富”。

回答下列问题:

(1)依据材料一、二,结合所学知识,分析1954—1956年、1960—1964年我国进行政府机构改革的原因分别是什么?这两次改革的结果有何共同之处?

(2)依据上述材料,概述改革开放以来的政府机构改革与前两次改革的侧重点有何不同?导致这种不同的根本原因是什么?

(3)从建国以来的政府机构改革中,你能得到哪些启示?

参考答案:(1)原因: 1954—1956年:人民代表大会制度的建立;工业化建设和建立完善社会主义制度的需要。1960—1964年:严重的经济困难,调整、恢复国民经济的需要。

相同之处:改革不成功;开始机构得到精简,最终出现机构膨胀。

(2)不同:前者只是单纯精简机构和干部;后者强调转变政府职能,建立适应社会主义市场经济体制的高效型、服务型政府;

根本原因:前者的机构改革受到计划经济体制的束缚;后者的机构改革是以适应社会主义市场经济体制为目标。

(3)启示:政府机构改革必须适应经济发展、社会进步的需要;政府机构改革直接涉及到权力与利益的调整,阻力大,必须要敢于面对压力与困难,坚持改革;机构改革要从国情出发,从实际出发;机构改革要学习、借鉴其他国家的成功经验。

本题解析:本题考查我国政府机构改革的发展历程,指出了成绩也指出了不足。本题运动了大量的新材料,创设了不同于教材的新情境,所以注意仔细阅读材料,并最大限度的从材料中提取有效信息并对这些信息进行分析整合来回答问题。

本题难度:简单