1、判断题 1972年2月,美国总统尼克松访华,周恩来总理到机场迎接,尼克松后来回忆说,“当我们的手相握时,一个时代结束了,另一个时代开始了”。其中“另一个时代”是指

A.中美建立大使级外交关系

B.中美关系走向正常化

C.中美形成全面战略合作伙伴关系

D.中国恢复联合国合法席位

参考答案:B

本题解析:通过题中出现的时间可知,A、D错误,而C项在中美之间是不存在的。因此选B。

本题难度:简单

2、判断题 阅读下列材料,回答问题:

材料一

“行仁政而王,莫之能御也。”

“处无为之事,行不言之教。”

“明法者强,慢法者弱。”

(1)概括材料中的三种主张。(6分)

材料二

“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”

“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”。

------《汉书·董仲舒传》

(2)依据材料二中董仲舒的论述,指出其思想特征。结合所学知识,阐述董仲舒的思想对中国古代社会的影响。(8分)

材料三

李贽:前三代,吾无论矣。后三代,汉唐宋是也,中间千百余年……咸以孔子是非为是非,故未尝有是非耳。

顾炎武:且叹夫百余年以来之为学者……置四海之困穷不言……以无本之人,而讲空虚之学,无见其从事于圣人而去之弥远也。

王夫之:天地之德不易,而天地之化日新。……日之有昼夜,犹人之有生死,世之有鼎革也。纪世者以一君为一世,一姓为一代足矣。

——李贽《藏书》、顾炎武《亭林文集》、王夫之《思问录》

(3)根据材料三,分别概括李贽、顾炎武、王夫之的思想。(6分)综上,谈谈你对思想文化发展进程的认识。(2分)

参考答案:(1) 主张:实行仁政;无为而治;强调法治。(6分)

(2)强调“大一统”;糅合各家思想,形成新儒学体系。(4分)儒学正统地位在汉代确立,儒家思想逐渐成为中国传统文化的主流。(4分)

(3)李贽:反对盲从孔子,认为不能以“圣人”之言作为判断是非的标准;(2分)

顾炎武:注重实学,经世致用;(2分)王夫之:强调“天地之化日新”,提出了尊重物质运动规律的自然史观和社会史观。(2分)思想文化随着社会经济政治的变化,在吸收融合诸多文化因素中发展和丰富。(2分)

本题解析:

(1)从材料可知分别是儒家的“仁政”、道家的“无为”、法家的“法治”。

(2)从材料“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”可知董仲舒强调“大一统”,发展形成新儒学体系,儒家思想逐渐成为中国传统文化的主流。

(3)立足材料概括,关键在于抓住关键信息,如,李贽“咸以孔子是非为是非”“以无本之人,而讲空虚之学”,顾炎武“日之有昼夜,犹人之有生死”等。再根据古代思想文化的发展演变谈谈认识。

点评:从宏观上把握我国古代主流思想的演变历程,注意结合每个阶段的时代特征分析中国古代传统文化主流思想的发展脉络。特别注意春秋战国的“百家争鸣”、西汉董仲舒的“罢黜百家,独尊儒术”、宋代程朱理学、明清之际反封建的民主思想是儒学演变的四个重要阶段。

本题难度:一般

3、判断题 明成祖姓名朱棣,其子明仁宗姓名朱高炽,仁宗之子明宣宗姓名朱瞻基,宣宗之子明英宗姓名朱祁镇。从这几位皇帝的名字来看,体现了明朝皇室命名的思想是

A.天人合一

B.人定胜天

C.五行相生

D.押韵合辙

参考答案:C

本题解析:略

本题难度:一般

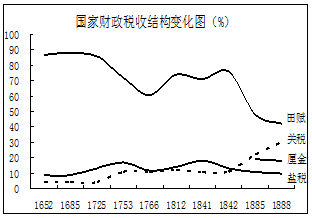

4、判断题 图为清朝顺治九年(1652)—光绪十四年(1888)国家财政税收结构变化图表(据申学锋《清史研究·清代财政收入规模与结构变化述论》编制)。由此可以推知清朝在此期间

A.经济结构与社会变动促使税收结构变化

B.税收总量持续下降表明国力正逐渐衰落

C.农民运动迫使政府放弃了财税传统模式

D.外交政策调整使商业税收得以持续增长

参考答案:A

本题解析:题干图示中“田赋、关税、厘金和盐税”表明晚晴税收结构的变化,造成变化的原因是列强侵华导致中国经济结构变动,故A项正确;材料只是反映国家财政税收结构的变化,无从反映出税收总量的下降,故B项错误;“田赋”一直存在说明政府没有放弃传统税收模式,故C项错误;图示中无从体现商业税收增长的变动,故D项错误。

本题难度:一般

5、判断题 从将法仅当作统治和控制社会的工具,提升到将法作为一种价值理念和治国方略的高度,标志着中国共产党执政方式和治国方略的历史性转变。下列文献中明确提出这一理念的是

A.1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》

B.1954年《中华人民共和国宪法》

C.1980年《党和国家领导制度的改革》

D.1999年《中华人民共和国宪法修正案》

参考答案:D

本题解析:本题考查新时期依法治国理念的形成。依据所学知识可知1999年全国人大九届二次会议通过的宪法修正案,把“依法治国、建设社会主义法治国家”写进了《宪法》,正式把这一治国方略以国家根本大法的形式确定下来,因此D符合题意。

本题难度:简单