微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

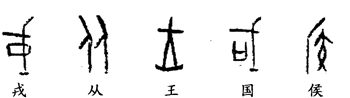

1、选择题 有学者把文字的发明作为文明出现的标志之一。作为史料,下列所选取的一组甲骨文主要反映了中国古代的( )。

A.分封制

B.宗法制

C.郡县制

D.郡国并行制

参考答案:A

本题解析:

试题分析:图片中的甲骨文都是与分封制有关的字,如“戎”代表的是分封制下为保卫王室而进行战争所用的武器,“从”反映的是分封制下诸侯需要随从周天子作战,“王”、“国”、“侯”是指的分封制下的等级和诸侯国,故选A。

考点:古代中国的政治制度?商周时期的政治制度?分封制

本题难度:一般

2、判断题 北宋实行“使京师之兵足以制诸道,则无外乱:合诸道之兵足以制京师,则无内乱”的策略,没有收到预期效果的是

A.强化了皇权

B.削弱了地方势力

C.防止了禁军将领权重

D.缓和了阶级矛盾

参考答案:B

本题解析:略

本题难度:一般

3、判断题 1377年,明太祖设通政使司作为皇帝的“喉舌之司”,主管章奏出纳和封驳,后又下令凡奏事不得先禀告中书省。明太祖的这些举措意在

A.弥补废除丞相出现的权力空白

B.进一步完善中央政府机构。

C.提高中央政府机构的行政效率

D.大力加强君主的专制权力

参考答案:D

本题解析:

试题分析:明太祖设通政使司主管章奏出纳和封驳,后又下令凡奏事不得先禀告中书省(中书省的长官为丞相)。明太祖的这些举措意在削弱宰相的权力,加强君主专制。故选D。

本题难度:一般

4、综合题 (20分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 秦至汉初,秉承法家理念,功与能为官吏升迁任免的主要依据。汉武帝以后,儒生出身的官吏地位上升,官吏个人品行对于引导、教化百姓的功用日益受到重视。东汉时,士大夫追逐基于德行的“名”,官吏矫情虚伪而无实际才能成为普遍现象。曹操执政,强调“唯才是举”,功、能者优先,“不官无功之臣,不赏不战之士”。西魏北周选任官吏,突出思想品行的重要性:“凡所求材艺者,为其可以治民。”强调对官员的品行和政绩考核:“其志行善者,则举之;其志行不善者,则去之……凡求贤之路,自非一途。然所以得之审者,必由任而试之,考而察之。”

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》

材料二 唐取士制度,大体沿袭隋制。士的来源主要是从学校来的生徒和从州县来的乡贡。……学生和乡贡都受吏部考试……其中进士科,尤为重要……进士主要考诗赋,诗赋……思想较为自由,文士多愿应进士科,表现自己的才能,因此唐朝进士科特盛,名人多从进士科出。

——范文澜主编《中国通史》

材料三 清代科举,大致分为四级,即童试、乡试、会试、殿试。……清代科举八股文仍占重要地位,八股格式更加机械化,形式死板,内容空泛。四六骈体的殿试策,颂联套语,千篇一律,竟成了登上仕途的主要手段……

——白寿彝主编《中国通史》

据材料一概括秦至西魏、北周官员选拔所体现的“德”“才”观的变化。(8分)

材料二中所说的进士科始于何时?为何在唐朝受到极大重视?(4分)

隋唐时期的科举制对当时政治有何影响?从清朝科举制的变化分析其变化的政治原因。(4分)

(4)从古代的用人制度中你能得出怎样的认识?(4分)

参考答案:

(1)秦至汉武帝时,以功勋、能力为选拔官吏的主要依据

本题解析:

试题分析:第(1)问,主要考查学生对古代中国选官标准变化的掌握。联系所学及材料“秦至汉初,秉承法家理念,功与能为官吏升迁任免的主要依据。汉武帝以后,儒生出身的官吏地位上升,官吏个人品行对于引导、教化百姓的功用日益受到重视。……曹操执政,强调“唯才是举”, ……西魏北周选任官吏,突出思想品行的重要性……强调对官员的品行和政绩考核……”归纳总结。

第(2)问,本题主要考查学生对隋唐时期科举制的认识与理解。联系所学可知,科举制创始于隋代,唐代时进一步完善。结合材料“……进士主要考诗赋,诗赋……思想较为自由,文士多愿应进士科,表现自己的才能,因此唐朝进士科特盛,名人多从进士科出。”分析原因。

第(3)问,本题主要考查学生对科举制作用的认识与分析。联系所学的有关科举制的内容可知,一般平民可凭借自己的才能通过考试跻身于统治行列。这显然有利于扩大统治基础,同时还有益于提高官员的文化素质。回答后一问,要注意结合明清时期政治的特点归纳总结。

第(4)问,本题主要考查学生对历史事物的分析认识能力。本题属于开放式题目,回答时只要能够自圆其说即可。对于此题,要注意从国家发展、社会需要、人才的标准及社会公正性等方面归纳总结。

考点:中国古代的政治制度·历代的选官制度·发展历程、特点、作用

本题难度:一般

5、判断题 西汉初年实行郡国并行制,“然而封建之治郡邑过半,时则有叛国而无叛郡,秦制之得亦以明矣”。论者认为[???? ]

A.郡县制有利于国家统一

B.分封制有利于国家统一

C.分封制有利于加强王权

D.郡县制能消除内乱

参考答案:A

本题解析:

本题难度:一般