微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、判断题 20世纪70年代末,中国进入了改革开放和现代化建设的历史新时期。阅读下列材料:

材料一

图一 1978年安徽省小岗生产队签订的全国第一份包干合同书

图二 1982年《中央一号文件》肯定了“双包”(包产到户、包干到户)制是社会主义农业经济的组成部分

图三1983年重庆开始城市经济体制综合改革试点(无法处理)

图四1989年7月1日《人民日报》关于党和国家领导制度的改革报道

材料二 1978年和2006年国民经济主要指标比较

注:恩格尔系数是指食品开支与家庭消费支出总额之比,它能够说明(反映)家庭生活水平的程度。

材料三 到21世纪初,在我国已有95%以上的商品资源实现市场配置,国家定价的商品不足5%,社会主要商品供求平衡和供大于求的达99%。

材料四 经过二十多年的努力,中国形成了以宪法为核心的包括民法、行政法、刑法、经济法等中国特色的社会主义法律体系,使民主政治建设趋于制度化、法律化,为依法治国奠定了重要基础。

请回答:

(1)新时期的中国改革是逐步推进、不断深化的。结合材料一加以说明。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)依据材料二、三、四,概括指出改革给中国带来的变化。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2、判断题 流行语常常代表社会发展的潮流,下列流行语体现了中国20世纪50年代特征的是

[? ]

A.“超英赶美”

B.“效率就是生命”

C.“摸着石头过河”

D.“^造**有理”

3、判断题 阅读下列材料并回答问题。

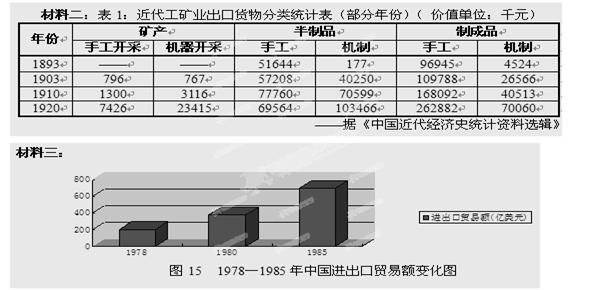

材料一:

(清朝前期)洋船争出是官商,十字门开向两洋,五丝八丝广缎好,银钱堆满十三行。

——《广东新语》

(1)材料一反映了清朝前期对外贸易的哪些情形?(4分)结合世界经济趋势分析当时清政府外贸政策的危害。(2分)

(2)依据材料二,概括近代中国对外贸易的变化。(4分)并简要分析当时中国经济发展的主要原因。(4分)

(3)材料三中的经济状况出现的具体原因有哪些?(4分)材料二与材料三反映的现象对中国经济发展有什么共同的积极意义?(2分)

4、判断题 20世纪50年代中国共产党认为社会主义与市场经济水火不容,1982年的中共十二大提出“计划为主,市场为辅”,1987年的中共十三大提出“有计划的商品经济”,1992年的中共十四大提出建立社会主义市场经济体制。这说明中国共产党在建设社会主义过程中

①摸着石头过河 ②不是一帆风顺 ③找到了正确的道路?

[? ]

A.①②正确,③不正确?

B.①③正确,②不正确

C.①②③都正确?

D.①②③都不正确

5、判断题 下表是依据龚关主编《中华人民共和国经济史》中的有关数据编制的。该表反映出

1979—1984年我国城乡居民收入与消费水平年均增长率

[? ]

A.社会主义商品市场体系已建立?

B.农村经济体制改革成效显著 ?

C.城市经济体制改革还没有启动?

D.城镇居民消费水平低于农村

答案及详细解析请点下一页查看。