微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、判断题 汉代亩产粟约合40市斤,唐代平均亩产粟1石约合113市斤。中国古代的亩产量经过汉唐间七八百年的发展,提高了150%。其主要原因是(?)

A.生产工具的改进

B.精耕细作技术的发展

C.重农政策的成效

D.农民生产积极性的提高

参考答案:B

本题解析:本题主要考查学生运用所学知识分析问题的能力。题干的求答项是分析从汉至唐亩产量提高的主要原因。选项A不够全面,它包含在选项选项B中;——除了铁犁等生产工具改进之外,还有灌溉工具、耕作技术等方面的原因。选项C不是主要原因,整个封建社会一直坚持重农抑商政策。小农经济下的农民,拥有一定的土地、农具或耕蓄等生产资料,具有生产积极性,从汉至唐,没有什么变化,因此排除D。

本题难度:简单

2、判断题 (20分)运河漕运关系王朝兴衰。阅读下列材料,回答问题。

材料一?当日伴着新兴的大一统帝国而生的客观形势之下,有开辟这一条沟通南北的运河之必要,……运河之于唐宋帝国,着实象动脉之于身体那样,它的畅通与滞塞,往往都足以影响到国运的兴隆和衰替。

——全汉升《唐宋帝国与运河》

材料二?《辞海》释:漕运者,水道运粮也。它是指中国古代历代封建王朝将征自田赋的部分粮食经水路解往京师或其他指定地点的运输方式。元代漕运河运、海运并举,而以海路为主。明朝永乐十三年(1415年)明朝规定漕运全部经由内河,停止海运,漕运全由运河承担。清代嘉庆道光年间,黄河占道,运河淤塞,朝廷存在河运海运之争,但还是河运一派占优势。明清漕运有州县“收米一石止作七八斗” ,“每办一漕,额多之州县官立可富有数十万之巨资”, “吞艘行数千里之运河,过浅过闸有费,督运催攒有费,淮安通坝验米有费,丁不得不转索之官,官不得不取赢于民”,“每漕一石抵都,常二三倍于东南之市价” 。

——根据《运河史话》资料整理

材料三 ?同治十年(1871年)江苏漕运行海道,江南运河仍疏浚维修不断,黄河以北的运河,借黄水济运,借黄通漕,容易淤阻。光绪二十七年(1901年)漕粮改为折色(折现银),漕运废止,但至三十年始裁漕督,全废河运。

——梅芸《大运河历史兴衰及原因之探究 》

(1)根据材料一结合所学知识,分析大运河开凿的历史条件。(6分)

(2)根据材料二说明元明清三代统治者重视运河漕运的客观原因,指出明清时期漕运方式的弊端,并结合所学知识分析该阶段漕运方式变化给明清历史发展所带来的影响。(8分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析近代以来运河漕运走向衰落、最终停止的原因。(6分)

参考答案:

(1)大一统王朝的建立,专制主义中央集权的作用,南方经济的发展。(6分)

(2)客观原因:政治中心与经济重心分离;(2分)

弊端:运河漕运盘剥百姓;滋长河政腐败;陈规陋费,背离市场。(4分)

影响:海洋意识薄弱,海洋航海技术由领先逐步落后;中国逐步走向闭关锁国,落后于世界。(2分)

(3)运河淤阻;漕粮改为折色(折现银);(2分)

政治方面:鸦片战争、太平天国运动波及江南地区,社会动荡,经济破坏;

经济方面:轮船招商局的成立,近代铁路运输业兴起发展,加速了运河漕运的衰落直至停止。(4分)

本题解析:(1)依据材料“当日伴着新兴的大一统帝国而生的客观形势之下”可以得出大一统王朝的建立,结合所学知识,专制主义中央集权能够调动全国的人力财力物力进行大规模的工程建设可以得出专制主义中央集权的作用,结合唐宋史实北方战乱经济破坏,南方相对安定经济发展迅速,因此统治者需要南方的大量供给。(2)依据“指中国古代历代封建王朝将征自田赋的部分粮食经水路解往京师或其他指定地点的运输方式”新办漕运河运是为了向京师运送粮食物资,宋元时期经济中心已经移到南方,而政治中心往往在北方,所以需要把南方的粮食物资运往北方,为此而大兴河运漕运,可以得出政治中心与经济重心分离;第二问依据材料归纳即可。依据材料“借黄水济运,借黄通漕,容易淤阻。光绪二十七年(1901年)漕粮改为折色(折现银),漕运废止”可以的出运河淤阻;漕粮改为折色(折现银);结合所学,近代以来的革命运动及战争都波及江南,使其经济遭到破坏,重要性降低;同时洋务运动发展近代海运,和近代铁路的修建使其失去了原有的作用。

本题难度:一般

3、判断题 阅读材料回答问题:

材料一:铁器逐步推广到各个生产领域,特别是农业生产领域大量铁制农具的使用,引来了农业生产技术的一场革命。

——《国史概要》

?

? ?

?

图一?图二

材料二:明清时期人口大幅度增加的过程中,牛耕大量退出,唐宋时期代表先进生产力的江东犁,到明清时已被铁搭所取代。铁搭用人,而江东犁用牛。《天工开物》记载:“吴郡力田者,以锄代耜,不蓄牛力。会计牛值与水草之资,窃盗死病之变,不若人力之便。”(注:铁搭:农具名。有4至6个略向里弯的铁齿,用于刨土。)

——《太湖地区农业史》

材料三:新设备(注:广告图片。19世纪末。农业设备在变化。从美国传入第一批收割

机、蒸汽脱粒机、割草机。机械化减轻了农民的劳动,然而取代了大量劳力。)

?

?

材料四:在18、19世纪,农业飞速发展:更合理的轮作制,粮食产量提高,用了新机器,以及对牲畜品种与农业技术的改革。与城市化相关的人口爆炸需要日益增多的食品,于是人们便进行集约耕作,甚至扩大耕种面积。这些变化往往来自荷兰或英国,被称作“农业革命”,然而这些改变并不像工业上的变化那么迅猛,所以称之为“农业变革”较为妥贴。

田野上可以看见新的农业机器,出现了蒸汽脱粒机。在英国,传统农民已经消失,从此土地由农业工人或小耕作者耕种。

1850年左右,将农民系于土地之上并迫使他们耕种土地的封建制在西欧已基本上消失……

由于农业产量的提高和运输业的发展,欧洲人口的食物得到改善,周期性缺粮情况越来越少,但发展并不均衡。

农业变革使工业化更充满活力。农业的盈余创造了资本,资本再次投入运输业与工业,促进了新技术在欧洲的传播。

——材料三、四摘自《欧洲史》

请回答下列问题:

(1)依据材料一中的图一和图二,并将两者联系起来,说明古代中国农耕文明发展过程中的一些变化。

(2)依据材料二说明明清时期耕作方面变化的表现及原因。结合所学知识分析可能产生的直接影响。

(3)依据材料三、四概括说明18至19世纪欧洲发生“农业革命”的主要原因及对欧洲带来的影响。

(4)怎样理解材料一与材料四所述的农业领域中的“革命”?

参考答案:

(1)农耕技术逐步普及;耕作技术不断进步,犁的改进更适合地区土质特点和耕作的需要。(2分)

(2)牛耕大量退出,江东犁被铁搭取代,人力取代畜力。因为明清时期人口大量增加;使用牛耕成本高。耕作技术上出现倒退,农业难有突破;农业占用大量劳动力,不利于资本主义萌芽的成长。

(3)原因:轮作制使农业产量提高;农业机械的广泛使用;对牲畜品种的改良和农业技术改革;城市化带来食品需求大增;

影响:食物增加,缺粮得到缓解;封建制度的经济基础在西欧逐渐消失;农业人口减少为工业革命提供了劳动力;农业革命为工业提供原料和资本。

(4)材料一农业革命是指中国春秋战国时期铁器牛耕使用,土地私有制逐步确立取代井田制,小农经济生产方式成为中国传统的经济形式。材料四农业革命是指农业机械化,解放农村劳动力,如英国圈地运动,雇佣农业工人,属于资本主义农业。

本题解析:略

本题难度:一般

4、判断题 战国时期战争连绵不断.但社会经济却得到相当发展,其根本原因是

A.商鞅变法推行重农抑商政策

B.封建制度的确立适应生产力的发展

C.农民的地位比奴隶提高

D.各诸侯国为争霸需要注重发展生产

参考答案:B

本题解析:本题旨在考查考生分析历史现象根本原因的能力。重视发展生产和农民地位的提高是社会经济发展的具体原因,但非根本原因。变法中推行的政策,有利于封建制度的确立。封建制度的确立适应生产力的发展才是社会经济发展的根本原因。

本题难度:一般

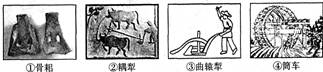

5、判断题 生产工具的改进是推动农业生产进步的重要原因。下图能够反映唐代农业生产水平的是

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

参考答案:C

本题解析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。纵观整个材料不难发现,下图能够反映唐代农业生产水平的是?③曲辕梨和④ 筒车,所以本题答案是 C. ③④。?

另外耒耜是在原始社会,耦梨是在汉代。农业生产工具的改进真的是推动农业生产进步的重要原因。

本题难度:简单