微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、判断题 中国古代经济是以小农经济为主体的自然经济,长期领先世界,以此为基础形成了历史悠久的中华农业文明。结合下列材料,回答问题:

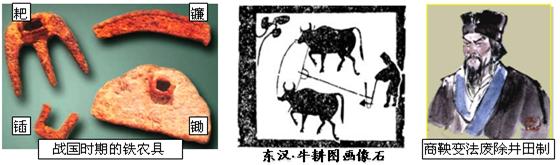

材料一:如图

(1)生产工具变化导致生产方式的改变,是生产力发展水平的重要标志。根据上面材料一分析,小农经济的产生有哪些条件?(4分)

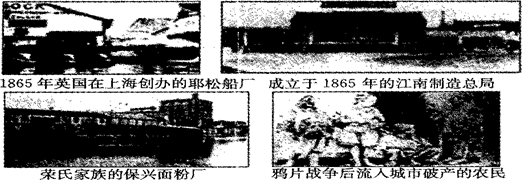

材料二:如图

(2)依据材料二,指出近代经济结构有何特点。其形成原因是什么? (5分)

材料三:中华人民共和国初期农业生产统计表(金额单位:亿元)

年份

| 1952年

| 1953年

| 1954年

| 1955年

| 1956年

|

农业总产值

| 461

| 510

| 535

| 575

| 610

|

?

(3)据材料三分析1952~1956年新中国农业发展状况?(1分)这一状况的出现与当时在农村开展的什么运动有关?(2分)

材料四:如图是张德元、潘林《农民眼中的农村改革三十年----基于安徽省16市农村千人问卷调查》的部分结果:

?

?

(4)从材料四图一看安徽省农民对农村土地承包制的评价,有58%的人认为:总体来看是好的。结合你的理解,说明这一评价的理由。(2分)

(5)在传统的农村社区,农民们比较重视亲缘、地缘关系,看重生活快乐、平安是福几乎是大家的共识。然而,此次调查结果表明,农民的传统价值观似乎已经被颠覆。从材料四图二中可以看出,安徽农民价值观念最突出的变化体现在哪里?从经济发展的角度分析变化的原因。(4分)

参考答案:⑴ ①铁犁牛耕的推广(或铁制农具和牛耕的推广)(2分)②土地私有制的确立(2分)

(2)特点:小农经济逐渐解体,近代工业出现,多种经济成分并存。(3分)

原因:工业文明冲击。(2分,其他言之成理亦可)

(3)农业不断发展;(1分) 农业的社会主义改造。(2分)

(4)理由:农民获得了生产和经营的自主权,提高了生活水平。(2分)

(5)变化:农民认为他们生活中最重要的是金钱。(2分)

原因:从计划经济向市场经济转变,市场经济意识增强。(2分)

本题解析:本题以图表结合的方式考查了我国从古代到现代农村经济的变化。其中,第(1)问考查学生对三幅图的概括能力,要求学生能够从“铁犁牛耕”、“所有制”方面概括小农经济产生的原因;第(2)问要求学生能够从四幅图中概括中我国经济结构的变化;第(3)问要求学生从表中数据变化归纳我国农业发展状况并分析其原因;第(4)问在学生对饼状图中数据进行分析基础上,要求学生结合所学知识回答对相关内容的评价;第(5)问考查学生阅读图表能力,并要求和所学知识结合回答。

本题难度:简单

2、判断题 从西周时期的“溥天之下,莫非王土”到战国时代的“废井田,开阡陌”直接反

映了?(?)

A.封建王权的加强

B.西周政权被推翻

C.上层建筑发生变化

D.土地所有制发生变化

参考答案:D

本题解析:从土地归周王所有到土地私有,反映的是所有制的变化。

本题难度:简单

3、判断题

先农坛在北京永定门内天坛之西,建于明嘉靖年间,

是明清历代皇帝祭祀先农神的地方。图为清朝雍正

皇帝亲祭先农坛的情景。它反映了清朝( )

皇帝亲祭先农坛的情景。它反映了清朝( )

A.重视对祖先的祭祀

B.推行抑制商业的政策

C.重视农业生产的思想

D.为天下百姓树立榜样

参考答案:C

本题解析:本题旨在考查对图片和题干的分析理解及提取有效信息的能力.皇帝祭祀先农,意在祈求农业丰收.反映的统治者重视农业的思想.

本题难度:简单

4、判断题 2013年1月北京的雾霾天气引发了许多有关环保思考。阅读材料,回答问题。(25分)

材料一?明清时期的农业垦殖多在人烟稀少,甚至人迹罕至的山区,或者围垦湖面以及滨江濒湖的洲滩、沮洳,或者在东部沿海地区,人们采用围垦荡地的办法以扩展耕地,即使在北方的农牧交汇地带,也进行了较大规模的农业垦殖。到清朝后期,宣布移民实边、放垦蒙地,内蒙古草原南部的农垦规模更是空前扩大。……

在鄂西山区,“承平日久,生齿渐繁,虽幽崖邃谷亦筑室其下,峻岭高冈亦耕作其上”,“然多狃于目前而忘远虑,当夏月骤雨,大水暴至,有阖庐漂荡者,有耕耘山上不及奔避,急流冲激而去者”。

——摘自《明清县志》有关论文

材料二?埃及的阿斯旺高水坝无疑对提高埃及的供水量是有价值的,但是与此同时,它却减低了向地中海漂流藻类营养物质的数量,以致对许多国家的鱼类工业产生了破坏性的影响。……从生态的观点来看,近代时期工业的急速增长,几乎纯粹是一种灾难。近代技术所产生的废物,其中有一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮等,向自然界撒放的杀虫剂、大量的人工合成产品、原子武器试验产生的结果等。如1986年苏联的基辅附近的切尔诺贝利核电站爆炸产生的危险辐射,1991年伊拉克冲突中有500万至1000万桶石油被倾注到波斯湾水域,于是政治上对生态资源的损害再度引起人们的重视。……生态与人口爆炸之间紧密关联的问题在全世界存在着。正是近年来人口惊人的增长,生态环境日益引起人们的注意。

——【美】罗伯特·E·泰勒《西方文明史》

材料三? 1992年6月联合国环境与发展会议在巴西里约热内卢召开,会徽是一只巨手托着插着一支鲜嫩树枝的地球,它告诉人们:“地球在我们手中。”围绕着环境与发展这一主题,会议在维护发展中国家主权和发展权,发达国家提供资金和技术等根本问题上进行了艰苦的谈判,最后通过了《关于环境与发展的里约热内卢宣言》、《21世纪议程》和《关于森林问题的原则声明》三项文件。“里约宣言”指出:和平、发展和保护环境是互相依存、不可分割的,世界各国应在环境与发展领域加强国际合作,为建立一种新的、公平的全球伙伴关系而努力。?

——百度文库

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明清时期农业垦殖面积扩大的原因及其带来的不利影响。(8分)(2)材料二反映了怎样的环境问题,概括这一现象出现的因素。(9分)

(3)根据材料三并结合所学知识,说明国际社会和我国关于环境与发展的战略措施。你如何认识环境与发展的关系?(8分)

参考答案:⑴原因:高产作物的引进使边远贫瘠土地得以利用;政府移民实边,鼓励垦荒的政策;明清人口控制松弛,或人口急剧增长;农业生产技术水平提高(4取3,6分)

不利影响:生态环境遭到严重破坏;百姓流离失所日益贫困。(2分)

⑵说明生态环境恶化已成全球性问题。(2分)

因素:工业化新技术运用;大型水利工程改变原有的生态环境;民族、宗教、领土争端导致的地区冲突;美苏两极对峙下核能威胁;人口的急剧增长。(7分)

⑶国际社会提出可持续发展战略;加强国际合作,建立公平合理国际经济新秩序。(4分)

中国提出科学发展观,通过加强立法等法律监督措施。(2分)

关系:发展与保护环境相互依存;环境问题是实现经济持续稳定增长的必要前提(2分)

本题解析:(1)依据材料中的“到清朝后期,宣布移民实边、放垦蒙地,”,及所学的明清农业发展的史实如甘薯和玉米等新作物的引进、人口的增加等归纳垦殖面积增大的原因;第二小问可依据材料中“在鄂西山区……急流冲激而去者”可以概括大面积垦殖所带来的严重后果。

(2)第一小问可以根据材料直接概括;第二小问可根据材料中的“埃及的阿斯旺高水坝,对许多国家的鱼类工业产生了破坏性的影响”;“生态的观点来看,近代时期工业的急速增长,几乎纯粹是一种灾难”;“政治上对生态资源的损害再度引起人们的重视”;“近年来人口惊人的增长,生态环境日益引起人们的注意”。根据这四个提示点概括环境恶化的因素。

(3)第一小问根据材料三中的“和平、发展和保护环境是互相依存、不可分割的,世界各国应在环境与发展领域加强国际合作,为建立一种新的、公平的全球伙伴关系而努力。”概括国际社会的战略措施。依据所学,我国关于环境与发展问题,提出了科学发展观的发展战略。第二小问关于环境与发展的关系,根据所学二者是相互依存的关系,由此总结答案即可。

本题难度:一般

5、判断题 钱泳在《履园丛话》中说:“俗语云:‘百年田地转三家’,言百年之内,兴废无常,必有转售其田至于三家也。今则不然……十年之间,已易数主。”由此可见,古代的小农经济的特点是

[? ]

A.封闭性

B.落后性

C.脆弱性

D.分散性

参考答案:C

本题解析:

本题难度:一般