微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、判断题 “耐泼曼”是20世纪初期出现在俄罗斯的一个新现象,它指“能雇佣劳力,并能保留他们在经营中获得的利润的农民和新商人”。这一现象

A.推动了十月革命的胜利

B.保障了国内革命战争的胜利

C.促进了苏俄经济的恢复

D.符合“战时共产主义”政策

参考答案:C

本题解析:从题干信息中可以看出当时列宁采取了新经济政策,再结合新经济政策的作用,可得出答案为C。

本题难度:简单

2、判断题 俄国二月革命推翻的是

[? ]

A、沙皇专制制度

B、封建农奴制度

C、君主立宪制度

D、资产阶级临时政府

参考答案:A

本题解析:

本题难度:简单

3、判断题 阅读下列材料:

材料一 全俄苏维埃中央执行委员会于1921年3月颁布了《关于以实物税代替余粮收集制的报告》。法令规定,每一农户的粮食税额取决于他的土地数量、家庭人口、收成财产状况。所有农户在缴纳粮食税以后可以自由处理剩余的粮食,可以拿到市场自由出卖。全俄苏维埃中央执行委员会于1922年5月22日颁布《土地劳动使用法》,允许出租土地,期限一般定为三年,特殊情况可为六年。法令允许使用雇佣劳动力,但主人必须同雇工一起劳动,另外,在承租土地上不得使用雇佣劳动力。1925年11月,苏维埃政权发布新的法令放宽出租土地和雇佣劳动力的条件。

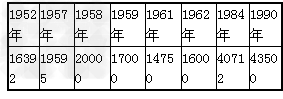

材料二 中国粮食产量统计表(万吨)

材料三 从1958年夏季开始,只短短几个月时间,全国七十四万多个农业生产合作社改组成二万六千多个人民公社。参加公社的农民有一亿二千多万户,占全国各民族总农户的99%以上。当时提出人民公社的集体所有制完成向全民所有制过渡,快的三四年,慢的五六年,认为共产主义在我国的实现,已经不是遥远将来的事情。

——《关于建国以来党的若干历史问题的决议》注释本

材料四 到1979年,集体农业活动的组织方式正在发生一场意义更为深刻的变化,在中国最贫穷的省份,特别是安徽,中国领导展开了叫“生产责任制”的某些尝试,1983年,甚至这些集体农业的痕迹,也大量从中国农村消灭了。

——《剑桥中华人民共和国史》

请回答:

(1)材料一中布尔什维克党对以前的什么政策进行了修正?请分析指出这一修正的实质和特征。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)根据材料二、三,结合所学知识分析1958-1961年我国粮食产量大幅度下降的原因。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(3)根据材料二、四,结合所学知识分析20世纪80年代以后我国粮食产量大幅度上升的原因。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4)材料一和材料四反映的问题的共同之处是什么?由此你可以得出哪些认识?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

参考答案:(1)战时共产主义政策。实质和特征:生产关系局部调整;通过在一定限度内恢复商品经济及具有剥削性质的租佃、雇佣关系的基础上,促进农业生产的恢复和发展。

(2)原因:“大跃进”和人民公社化运动挫伤了农民的生产积极性,自然灾害严重。

(3)原因:中共十一届三中全会以来农村逐步开展经济体制改革;农村废除人民公社旧体制,实行家庭联产承包责任制。

(4)共同之处:都依据实际情况对生产关系作出调整,有创新并取得良好结果。认识:社会主义道路的探索是曲折和艰巨的,共产党人应从实际出发纠正自己的错误,找到正确的道路;制定政策必须遵循客观经济规律,生产关系的调整必须适应生产力发展要求。

本题解析:

本题难度:一般

4、判断题 下列哪一件事件的发生结束了二月革命后两个政权并存的局面?

A.《四月提纲》

B.七月事件

C.武装起义的决议

D.世界上第一个工农苏维埃政府的建立

参考答案:B

本题解析:1917年7月,临时政府镇压示威群众,公开反对革命,制造流血事件,首都笼罩在白色恐怖之中,这表明革命的和平发展已不可能,两个政权并存局面结束。选项为B。

本题难度:简单

5、判断题 (18分)工资是收入分配的重要形式,合理的工资制度对社会发展具有重要意义。阅读材料,回答问题。

材料一?上海六个工人家庭中未成年子女收入的总数和百分比

家庭工资总数

| 子女工资(子女数)

| 子女占家庭工资比(%)

| 家庭盈亏

| 除去子女工资后家庭盈亏

|

296.20

366.12

418.10

657.80

678.33

720.52

| 86.10(1)

160.55(2)

257.60(2)

41.36(1)

34.95(1)

91.56(1)

| 29.0

43.85

61.6

6.2

5.1

12.6

| -13.72

+15.67

+76.78

+56.85

-29.23

+110.08

| -99.82

-144.89

-180.82

+15.49

-64.18

+18.52

|

平均

| 84.01

| 19.7

| +36.07

| -75.95

|

——据丁同力、周世述:《上海工厂工人之生活程度》(1931年)整理

材料二?高速度工业化所采取的形式是猛烈压缩工人和农民的消费来实现“原始积累”,正像资本主义原始积累是以加剧人民贫困为基础的。但是,除了得到大规模外援的情况外,任何加速积累,只有通过增加生产者没有消费掉的那一部分社会剩余产品,才能实现。不论这种现象是在哪一种社会里出现,情况总是这样。这完全不是什么资本主义所固有的特点。

——曼德尔《论马克思主义经济学》

材料三?罗斯福在要求国会通过《工业复兴法》时解释说:“如果每个公平竞争的企业雇主同意付给工人高工资实行短工时的话,就不会伤害任何雇主……这比失业和低工资强的多,人们有了钱会去购买更多的产品。”

材料四? 50年代 “工资条”是用手写的,工资条上只有工资总额一项。……到了上世纪90年代,工资条上有了“绩效工资”, “菜篮子”、高原补贴、艰苦补贴、高温补贴、取暖补贴等项目。……

——新华网北京2009年9月8日《工资条里的新中国六十年》

请回答:

(1)南京国民政府时期,政府和民间组织为禁止或减少使用童工做了很多努力,但效果不佳。结合材料一,分析这一情况出现的原因?(2分)

(2)苏联长期实行低工资政策。结合材料二,分析苏联实行这一政策的原因,并结合所学知识,分析这一政策对苏联经济发展的影响。(6分)

(3)你是否认同材料三中罗斯福的解释,简要说明理由。(4分)

(4)依据材料四,90年代与50年代相比,职工工资发生哪些变化?结合所学知识分析变化的经济背景。(6分)

参考答案:

(1)原因:子女的工资收入对于维持家庭生活具有重要作用。(2分)

(2)原因:苏联经济水平低,需要以此来实现工业化的“原始积累”。(2分)作用:①使苏联迅速实现了工业化。②人民生活水平长期低下。挫伤了人民的生产积极性,从长远看不利于经济发展。(4分,每个要点2分。)

(3)认同。理由①利于促使美国经济复苏。②利于缓和了社会矛盾。从长远看,给工人高工资也符合资本家的利益。不认同。理由:①加大企业负担。②减弱企业雇佣的积极性,反而加重失业问题。不利于经济发展。(回答“认同”或者“不认同”都可以,理由必须与其对应。一个要点2分,共4分)

(4)变化:①由单一的工资发展为项目种类多(工资项目多样化);②出现了绩效工资,社会保障不断全;(每点1分,答出两个要点2分,其他言之成理的答案也可酌情给分)原因:①十一届三中全会以后,实行改革开放,经济稳步发展;②90年代以来深化城市和农村改革,打破计划经济体制,逐步建立社会主义市场经济体制。(每个要点2分,共4分。答多种分配方式、市场经济的发展、货币贬值加速等具体内容,一点1分。其它言之成理的答案也可酌情给分)

本题解析:(1)材料一表格数据说明子女工资在家庭收入中占有重要比重,子女的工资收入对于维持家庭生活具有重要作用,所以20世纪30年代童工现象在中国普遍存在。(2)材料二中文字说明在生产力发展水平较低的情形下推行工业化建设往往以牺牲工人和农民的消费水平为代价,由此可以苏联长期实行低工资政策的原因,进而结合所学知识可以总结出此举的双重作用,即①使苏联迅速实现了工业化;②人民生活水平长期低下,挫伤了人民的生产积极性,从长远看不利于经济发展。(3)首先明确材料三中的观点是增加工人工资提供工人的消费水平更能推动推动资本主义经济的发展,对此持肯定态度和否定态度均可,结合史实加以论证即可。(4)从材料四中能够总结出改革开放后工资水平的变化表现在①由单一的工资发展为项目种类多(工资项目多样化);②出现了绩效工资,社会保障不断全;结合所学可直接归纳出其变化的时代背景。

本题难度:一般