微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、判断题

“贤者举而上之,富而贵之,以为官长;不肖者抑而废之,贫而贱之,以为徙役”。这句话主要反映了旧中国时期为( )

A.墨家思想

B.儒家思想

C.道家思想

D.法家思想

参考答案:A

本题解析:该题考查从材料中获取有效信息和运用所学知识(儒家、墨家、道家、法家学派的主张)分析问题的能力。从材料中获取有效信息“贤者举”“不肖者抑”,即主张尚贤。

本题难度:一般

2、判断题 右图所反映的重大历史事件是(?)

A.1952年土地改革运动的开展

B.1949年中华人民共和国成立

C.1953年开始的社会主义三大改造

D.1978年十一届三中全会召开

参考答案:C

本题解析:图中的标语是“庆祝公私合营”,而“公私合营”是对资本主义工商业进行改造的高级形式,对资本主义工商业的改造是三大改造的内容之一,而三大改造开始于1953年

本题难度:简单

3、判断题 康熙帝是中国古代杰出的帝王,同时也是一位才华出众的诗人。阅读下列康熙帝的诗作,回答问题:(16分)

诗一

中秋日闻海上捷音

万里扶桑早挂弓,水犀军指岛门空。来庭岂为修文德,柔远初非黩武功。

牙帐受降秋色外,羽林奏捷月明中。海隅久念苍生困,耕凿从今九壤同。

|

诗二

滇平

洱海昆池道路难,捷书夜半到长安。未衿干羽三苗格,乍喜征输六诏宽。

天末远收金马隘,军中新解铁衣寒。回思几载焦劳意,此日方同万国欢。

|

(1)结合所学知识判断,康熙帝的这四首诗,分别和哪些重大历史事件有关?(4分)

①诗一:?;②诗二:?;

③诗三:?;④诗四:?。

(2)(接上问)从康熙帝的经历看,他解决这四个事件的顺序是:??(2分)

A. ①②③④? B. ②①③④? C. ③④②①? D. ④③①②

(3)康熙帝还写过一首“咏昭君”的诗,其中有这样几句:“欲笑和亲失,还嫌饵术⑧迂。开诚示异族⑨,布化越荒途。”(⑧饵术:汉文帝时贾谊提出用“五饵”,即用美食、鲜衣、联姻等五种方法,招抚匈奴,使之不再进犯汉朝。⑨异族:此处指蒙古各部。)据此,指出康熙帝对蒙古各部的态度,并据史实印证。(4分)(史实举出1例即可)

(4)根据上述诗及相关史事,概括指出康熙帝的治国理念及其治国举措的历史功绩。 (6分)

参考答案:

(1)①收复台湾;②平定三藩;③雅克萨之战;④平定噶尔丹叛乱。(4分)

(2)B(2分)

(3)态度:团结内外蒙古各部。(2分)史实:①多伦会盟,接受喀尔喀蒙古臣服;②册封达赖、班禅、章嘉、哲布尊丹巴四大活佛并由清廷直辖。其中,章嘉和哲布尊丹巴分掌内、外蒙古喇嘛教务。(2分)(以上两例,只要答出1例即可;言之成理给分)

(4)治国理念:反对叛乱,反对分裂,反抗侵略,维护国家统一,维护社会安定。(2分)(以上各点,只要答出“维护国家统一”即给2分;其余各点或言之成理者酌情给分)

历史功绩:开启康乾百年盛世;奠定今日中国版图。(4分)

本题解析:第(1)小题考查学生从材料中获取信息的能力和再现知识的能力。诗一中“闻海上捷音”、“ 海隅”、“ 九壤同”等,可以看出这是“收复台湾”;诗二中“滇平”、“洱海昆池”、“ 三苗”、“ 六诏”等,可以看出这是“平定三藩”;诗三中“松花江”、“貔貅”等,可以看出这是“雅克萨之战”;诗四中“瀚海”、“天山”、“亲征”等,可以看出这是“平定噶尔丹叛乱”。第(2)小题主要考查对教材知识的再现能力,“平定三藩”发生在1673-1681年;“收复台湾”发生在1683年,“雅克萨之战”发生在1685和1686年;“平定噶尔丹叛乱”发生在1690 -1757年,故答案选择B项。第(3)小题中第(1)小问依据材料信息中可知,第(2)小问迁移教材知识即可。第(4)小题中“治国理念”综合上述材料可知“维护国家统一”;对于康熙帝的历史功绩可从“维护国家统一”和康熙帝在历史发展中的贡献两个方面分析。

点评:本题以康熙帝诗作为切入点,考查形式新颖。关于康熙帝,除了把握其在统一多民族国家中所做出的贡献外,还要注意其在整个清朝历史发展中的贡献。

本题难度:一般

4、判断题 (15分)阅读下列材料,回答有关问题。

材料一

材料二 韩非子在《有度》篇中说:“威不两错,制不二门。”这是韩非子借用《管子·明法篇》中的话,即“威势独在于主,则群臣畏惧;威势分于臣,则令不行。故明主之治天下也,威势独在于主,而不与群臣共。”

(1)根据所学知识和材料一回答,孔子主要宣扬了哪些政治和教育思想?(4分)当时的统治阶级接受了其政治思想吗?(1分)为什么?(2分)

(2)材料二的核心思想是什么?(1分)简要分析这种思想对秦的影响。(2分)

(3)上述人物主张中,哪一种在战国时期更能受到各国统治者的重视?(1分)结合当时的社会背景简要分析原因。(4分)

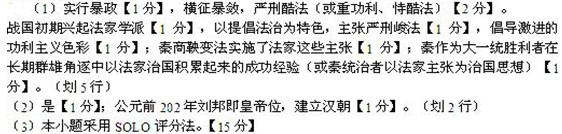

参考答案:

(1)主要宣扬“仁”的学说,主张以德治民;(2分)“有教无类”“因材施教”的教育思想。(2分)未被统治阶级所认可。(1分)

原因:春秋战国时期,战乱不断,儒家思想不适合加强中央集权和实现统一的需要;统治者为了在竞争中立于不败之地,倾向于法家的集权理论。(2分)

(2)加强君主专制。(1分)影响:成为秦朝建立君主专制中央集权制度的理论基础,巩固了统一。(2分)

(3)法家。(1分)因为适应了建立专制主义政治体制的需要和国家走向统一的潮流。(4分)

本题解析:第(1)问,本问主要考查学生对已学基础知识的准确识记,解题时注意“政治和教育思想”,回顾已学知识可知孔子的政治和教育思想主要宣扬“仁”的学说,主张以德治民;“有教无类”“因材施教”的教育思想。第二小问,由已学史实可知未被认可,原因在于春秋战国时期,战乱不断,儒家思想不适合加强中央集权和实现统一的需要;统治者为了在竞争中立于不败之地,倾向于法家的集权理论。

第(2)问,主要考查学生阅读材料,获取信息的能力,由材料中““威势独在于主,则群臣畏惧;威势分于臣,则令不行。故明主之治天下也,威势独在于主,而不与群臣共”可得出其核心思想是加强君主专制,成为秦朝建立君主专制中央集权制度的理论基础,巩固了统一。

第(3)问,本问考查学生对已学知识的准确运用,解题的关键在于“在战国时期更能受到各国统治者的重视”,联系战国时期的时代背景,春秋时期是兼并战争,战国时期是称霸战争,各国为了在战争中占据主动地位,推行法家的思想,达到富国强兵的目的,适应了建立专制主义政治体制的需要和国家走向统一的潮流。

本题难度:一般

5、判断题 (25分)英雄时代

刘邦早年曾到秦都咸阳服徭役,看见秦始皇出巡的队伍,感叹道“唉!大丈夫就当如此啊!”公元前210年,刘邦解送一批人去咸阳骊山修筑秦始皇陵。但在半路上已经有很多的人逃跑了,刘邦也很无奈,让剩下的人自己逃命去。但有十几个人表示愿意跟随他,刘邦便带领大家逃亡。次年,刘邦杀了县令举兵起义。

项羽是项燕的孙子,楚国的贵族。楚国灭亡之后,项氏家族惨遭屠杀。他与弟弟项庄随叔父项梁流亡到吴县。公元前210年,秦始皇第五次外出巡幸,游会稽,渡浙江,项梁和项羽都去看热闹。少年项羽看到秦始皇驾车,脱口说道“彼可取而代之。”陈胜吴广起义后,项羽随叔父项梁在吴中刺杀太守殷通举兵响应。

公元前209年,以陈胜.吴广为屯长的900名贫苦农民被征调渔阳 屯戍,行至大泽乡,遇大雨延误限期,按秦律,误期一律处斩。陈胜.吴广杀死看押的军尉,召集众人一同起义说:大丈夫不死则已,要死就要留下大名,“王侯将相宁有种乎!”大家同声响应:“敬受命。”于是,900名戍卒揭竿而起。

屯戍,行至大泽乡,遇大雨延误限期,按秦律,误期一律处斩。陈胜.吴广杀死看押的军尉,召集众人一同起义说:大丈夫不死则已,要死就要留下大名,“王侯将相宁有种乎!”大家同声响应:“敬受命。”于是,900名戍卒揭竿而起。

(1)从材料来看,秦始皇在治国方面有什么特点?(3分)这一治国特点是如何形成的?(5分)

(2)刘邦是否实现“大丈夫就当如此”的意愿?请叙述理由。(2分)

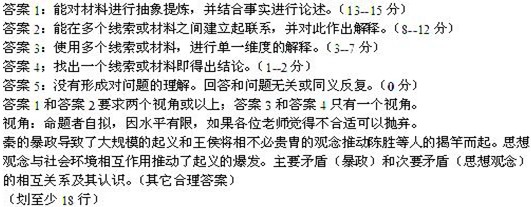

(3)从历史的角度,你如何看待上述材料中刘邦、项羽、陈胜等人的起义?(15分)

参考答案:

本题解析:略

本题难度:一般