微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、判断题 洋务运动的旗号是

A.师夷长技以制夷

B.师夷长技以自强

C.倡导西学

D.进行政治体制改革

参考答案:B

本题解析:用分析排除法,A项是魏源的主张,C项不是洋务派的思想,D项不符合洋务运动的实际。

本题难度:简单

2、判断题 以下关于“中体西用”思想的论述,错误的一项是:

[? ]

A.对洋务运动、百日维新和清末“新政”具有指导作用

B.其根本目的是维护中国传统政治和思想

C.张之洞是这一思想的集中反映者

D.其在中国近代未起任何进步作用

参考答案:D

本题解析:

本题难度:简单

3、判断题 (28分)史观就是人们对社会历史的根本观点、总的看法。阅读下列材料结合所学的知识,回答问题。

材料一 1901年9月梁启超在《清议报》上发表《中国史叙论》,指出“前者史家,不过记载事实;近世史家,必说明其事实之关系,与其原因结果。前者史家,不过记述人间一二有权力者兴亡隆替之事,虽名为史,实不过一人一家之谱牒;近世史家,必探察人间全体之运动进步,即国民全部之经历,及其相互之关系。

——《中国历史研究法》中华书局2009年5月

(1)依据材料归纳新旧史学发展变化的主要观点。梁启超的史学观受到哪些思想的影响?(10分)

材料二? 1956年新中国颁布了《初级中学世界历史教学大纲(草案)》。大纲认为:

第一,人类社会的发展过程就是五种社会形态的更替过程,因此,按五种社会形态划分历史发展阶段,安排章节内容。

第二,“阶级斗争是人类历史前进的主要动力”,为此,大纲以阶级斗争的重大事件为“社会制度改变”的转折点。

第三,突出苏联的历史,其第九部分“现代——社会主义的胜利和资本主义总危机”,可以说是苏联史的缩编。

(2)新中国的历史教育体现了怎样的史观?简要说明1956年教学大纲的表述反映了哪些方面的时代要求?(8分)

材料三? 2011年版历史课程标准在世界史部分构建了这样一个体系:世界史内容体系

①一条主线:从分散发展到整体发展

②两个系统

纵向系统(时间为序,生产力为动力)

横向系统(空间地域联系、交往为动力、 市场的作用)

③三个阶段及阶段特征

15世纪末~19世纪末:从分散发展到世界成为一体

20世纪:密不可分的整体?

21世纪:全球化一体化趋势加速

(3)从世界市场形成的角度简评世界从分散发展到整体发展的主要历史事件及其影响。(10分)

参考答案:

(1)观点:从记载事实到说明事实之间的关系;以帝王政治为中心,以朝廷、个人为服务的对象转变为探究国民运动和国民关系。(4分)

思想:西方民主平等思想、进化论思想、救亡图存思想、西方资产阶级史学观。(6分)(任3个方面6分)

(2)史观:唯物史观(或革命史观)。(2分)

要求:加强社会主义思想教育的需要;调动建设社会主义热情的需要;受苏联的影响。(6分)

(3)新航路的开辟,开始打破各地相互孤立隔绝的状态,世界市场开始形成;早期殖民扩张与掠夺,世界市场的初具规模(或世界市场的拓展);工业革命,世界市场的初步形成;第二次工业革命,世界市场最终形成;布雷顿森林体系、关贸总协定和世贸组织的建立,世界经济全球化速度加快,世界市场的深入发展。(10分)

本题解析:第(1)问,主要考查学生阅读史料,提炼有效信息的能力,由材料中“必说明其事实之关系,与其原因结果”“人间一二有权力者兴亡隆替之事”可以归纳出观点为从记载事实到说明事实之间的关系;以帝王政治为中心,以朝廷、个人为服务的对象转变为探究国民运动和国民关系;第二小问,由材料中的“近史家”等信息看推断出梁启超的主要受到近代的思想影响,如西方民主平等思想、进化论思想、救亡图存思想、西方资产阶级史学观。

第(2)问,主要考查学生的知识迁移能力,抓住材料中的“阶级斗争是人类历史前进的主要动力”等信息可判断出体现了唯物史观或者革命史观,由材料中的一、二、三反映了时代要求:加强社会主义思想教育的需要;调动建设社会主义热情的需要;受苏联的影响。

第(3)问,主要考查评价分析问题的能力,解题时抓只材料中“世界市场形成的角度”,结合新航路的开辟、早期的殖民扩张、两次工业革命、世界经济全球化等方面归纳即可。

本题难度:一般

4、判断题 (32分)阅读下列材料

材料一:数千年来,中国人都以“中国”与“四夷”(即周围世界)相对称,也就是用“中国中心”的

世界坐标轴来认识世界,并而构成自己的自足发展的大陆帝国体系。……核心价值观是“天下国家”观和“夷夏之防”的儒家理论,它们转化为中国人的“自我形象”意识,成为支配从中国统治者一直到普通人的思维定势。当近代西方商人、传教士、外国使节来叩击中华帝国大门时,我国朝廷对当时国际社会懵然不知,仍然一概视为传统的“藩属”。采取卑视和抚绥的政策……为了适应中国的“以夏变夷”的观念,早期东来的聪明的耶稣会士打开进入中国大门传教的方法是,首先自我“中国化”,然后再使中国人“基督教化”。为迎合中国人的“中国中心”的意识,意大利传教士利玛窦向明廷所献的世界地图,就精心设计,把中国的地理位置安排在“中心”。

材料二:(中国)在门户被打开之后,清廷力图维持封闭的体制的残局……清政府坚持祖宗规定的皇朝体制的一个最突出例子是关于“觐见”礼仪问题。……咸丰年间,理藩院仍要求俄使普提雅廷按贡使礼节到午门行三跪九叩礼……外国公使要求驻京,咸丰皇帝甚至有意以全免英国商品的关税为条件,换取英法撤消这项要求。1858年与英法所订的天津条约写明今后外国公使觐见中国皇帝时,不可行“有碍于国体之礼”,但清政府为了维护天朝皇帝至尊无上的虚假“形象”,仍然纠缠不让步。……割地赔款可以不争,这个“体制”问题却非争不可。

材料三:中国士大夫知识分子是背着沉重的传统儒学包袱,从“经世之学”的观点出发去学习西洋技术的。根深蒂固的华夏文化优越感使当时人们对西技的认识产生种种歪曲图象。1866年被派遣出使欧洲的第一个清廷官员斌椿,在法国首次见到自行车,视为中国古代“木牛流马”之遗意。洋务派首领奕?认为西方的天文算学“实本于中术之天元”。由此而形成一套“西学源于中学”的说法。当时倡导附合此说的人,包括著名的维新派人士冯桂芬、曾纪泽、郭嵩涛、郑观应、薛福成、黄遵宪在内。?

——以上材料均摘自罗荣渠著《现代化新论》

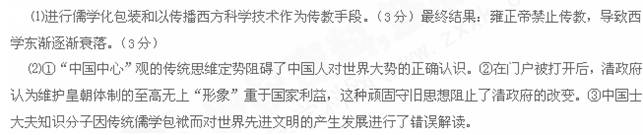

⑴据材料一和所学知识,利玛窦等西方传教士在中国的传教策略是什么?(3分)早期传教士在中国传

教的最终结果如何?(3分)

⑵罗荣渠认为,中国的现代化是“被延误的现代化”。概括以上材料,说明中国人的哪些思想认识延误

了中国的现代化进程。(12分)

⑶据材料三并结合所学知识,鸦片战争后至甲午战争前,中国人的这种思想认识延误了中国现代化进程

的主要表现是什么?(12分)

⑷综合以上材料,从根本上说是必须先实现哪方面的现代化,才能保证其他方面现代化的顺利实现?

(2分)

参考答案:

⑶①鸦片战争至第二次鸦片战争前,先进中国人看到西方的“船坚炮利”,只主张学习西方的军事技术;清政府则对学习西方问题无动于衷。②第二次鸦片战争后,洋务派提出“中学为体,西学为用”的主张,企图通过学习西方的先进技术来抱残守缺,维护腐朽的封建制度。③早期维新派亦只在一些具体问题上主张向西方学习,以纠正洋务的偏颇,缺乏系统的思考和行动。

⑷实现人自身(思想)的现代化

本题解析:略

本题难度:一般

5、选择题 早期维新思想代表人物的思想和鸦片战争后初期新思潮的思想的主要不同点是

A.学习外国的科学技术

B.学习外国的军事技术

C.学习外国的政治制度

D.借鉴外国经验探索救国道路

参考答案:C

本题解析:本题考查中国近代思想变化。鸦片战争后初期的新思潮是地主阶级的知识分子主张学习西方的先进科学技术,而早期维新思想家主张学习先进的政治制度。

本题难度:简单