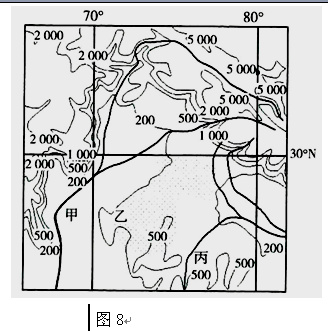

1、综合题 读世界某区域图(图8),回答下列问题。(20分)

(1)简述甲河流量季节变化的特点,并分析成因。(6分)

(2)说明乙处沙漠形成的原因。(6分)

(3)简析图中丙区生产棉花的优势自然条件。(8分)

参考答案:

(1)特点:流量季节变化大(2分)。?原因:夏季西南季风带来一定降水(2分);冬季气温低,冰雪融水量少(2分)。

(2)位于印度半岛的西北部,夏季受西南季风影响小,降水少(2分);冬季受副热带高压控制,干燥少雨(2分);人类开发历史悠久,植被破坏严重,地面缺乏植物保护(2分)。

(3)地面起伏平缓(2分);土地肥沃(2分);晴天多,光照强(2分);纬度低,热量充足(2分);靠近河流,灌溉水源充足(2分)。

本题解析:本题以南亚的巴基斯坦区域为载体,考查考生的区域定位、河流的水文特征及其成因、塔尔沙漠的形成及在这个区域内发展棉花种植业的区位条件分析能力。此题可以通过图上的经纬度位置可以确定图示区域为南亚的巴基斯坦的东北部。第(1)题 印度河的河川径流的季节变化与其补给方式有较大的关系。一般来说,夏季受西南季风的影响,降水较多,同时夏季的气温高,冰雪融水量大,河川径流量较大;冬季气温低,冰雪融水量少,河川径流量小。故其流量的季节变化较大。第(2)题 图示区域的塔尔沙漠的形成既有自然因素也有一定的人为因素,自然因素主要是与其所处的地理位置有关,地处印度半岛的西北部,受西南季风影响小,降水少;同时还与副热带高压的控制,干燥少雨有关。人为因素主要因为这时是世界四大文明发源地,开发历史悠久,植被破坏严重, 地面缺乏植被的保护也有关系。第(3)题 丙区域发展棉花生产可以借助其晴天多,光照强、纬度低,热量充足、靠近印度河,灌溉水源充足、地势平坦等优势条件。

点评:本题的关键是区域定位,随后抓住区域独特的地理特征分析印度河的河川径流的季节变化特点、塔尔沙漠的形成及印度河流域棉花种植的区位优势。

本题难度:一般

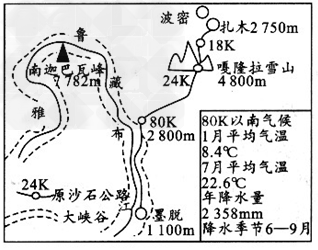

2、综合题 阅读图文材料,回答问题。

材料一:

墨脱县位于西藏东南雅鲁藏布江下游河谷中,南与印度接壤。面积约31395平方千米,人口约1万人(2003 年),是门巴族、珞巴族的主要聚居地。全县唯一的道路是1994年修建的沙石路——墨脱公路,沿线以18K、80K等(距波密的千米数)来称呼沿线的地名。车要翻越险峻的嘎隆拉雪山垭口,一年中只有三个多月可以勉强通车,从扎木到墨脱约141千米,车要颠簸12小时才能到达。人背马驮依然是当地人主要的运输方式。由于高山阻隔,每年有七八个月大雪封山,墨脱成了与外界隔绝的孤岛。也留下了许多待解之谜。2009年,国家投资9.5亿元,全面改造原沙石公路,其关键工程是修建嘎隆拉隧道,可缩短24千米路程,年通车时间将延长到10个月左右。届时,通行时间和行车条件得到极大改善。

(1)简要说明上图中原砂石公路不能正常通车的自然障碍及形成原因。

(1)简要说明上图中原砂石公路不能正常通车的自然障碍及形成原因。

________________________________________________________________________________

材料二:

由于交通的制约,墨脱县城一切从简,机关是全国最小的。从县委书记到百货公司营业员,全城不过60人,商品零售价却是全国最高的,鸡蛋10元一个,农夫矿泉水4~8 元一瓶。元月份的报纸要6月才送达这里。听说“墨脱的公路快修通了”,这在别的地方根本不值一提,而在墨脱,无论从政治上、经济上都具有爆炸性。这意味着我国将从公路史上抹去“全国唯一不通公路的县”的记载,这里居民的生活将发生奇迹般的变化。

(2)分析墨脱县新公路通车将产生的积极影响。

________________________________________________________________________________

(3)墨脱县资源丰富,简要说明这里可供开发资源的主要类型。

________________________________________________________________________________

(4)当地居民世世代代以“刀耕火种”的种植方法从事农业生产,其农业地域类型可称为_________农业。从2010年起这里全部消除了刀耕,转为加强生态建设。简要说明茂密的森林对当地水循环有什么影响。

________________________________________________________________________________

参考答案:(1)障碍:大雪封山;雪崩、洪水、滑坡、泥石流、塌方等。原因:山地海拔高;积雪时间长;山高谷深,公路沿线地面坡度大;地壳运动强烈,岩石破碎;降水量大,多暴雨;地质灾害频发。

(2)可大幅度降低货物运输成本,商品零售价格下降,提高当地居民的生活水平;第三产业(尤其是旅游业)将有很大发展(或促进经济结构转型);有利于民族团结;加强了文化交流(或有利于揭开地学、生物界的未解之谜等);为开发雅鲁藏布大峡谷的森林、水力等资源提供条件;保障国防安全。

(3)野生动植物资源(或生物多样性);水能(水力)资源;旅游资源。

(4)(原始)迁移影响:森林能够吸纳和滞蓄大量降水,增加下渗(或涵养水源);并通过蒸发和蒸腾返还大气(或增加空气中的水汽含量);更多的降水由这里的森林自身产生(或使降水量增加);使水循环过程变得十分活跃;促进水资源不断更新(或当地水资源丰富,维护水的动态平衡)。

本题解析:

本题难度:一般

3、单选题 黑龙江省是我国最大的商品粮生产基地,享有“北大仓”的美誉。为进一步保障国家粮食安全,黑龙江省2009年制定了一项庞大的粮食增产规划。黑龙江省能成为我国最大的商品粮生产基地的原因包括? ( )

①耕地面积广阔 ②水热充足 ③土壤肥沃 ④劳动力丰富

A.①③

B.①④

C.②③

D.②④

参考答案:A

本题解析:黑龙江位于我国东北地区,地广人稀,人均耕地面积大,而黑土肥沃是农业发展的主要优势,而该地区纬度高,故热量不足,劳动力较少,故机械化水平较高。

点评:本题解题的关键是掌握我国区域地理的基本背景,故气候、地形、土地、劳动力等基本信息即可分析对农业生产的影响。

本题难度:一般

4、单选题 据报载,我国江西省中南部山区出现大片“红色荒漠”,即在亚热带湿润的岩溶地区,土壤遭受严重侵蚀,基岩裸露,地表出现类似荒漠化景观的土地退化现象。据此完成下列各题。1.“红色荒漠”形成的自然原因主要是2.“红色荒漠”形成的人为原因主要是3.根据“红色荒漠”的特点,对其进行治理首先要做的是

A.水蚀作用

B.风蚀作用

C.风化作用

D.沉积作用

E.水资源利用不当

F.过度放牧

G.滥伐森林

H.环境污染

I.禁止乱砍滥发

G.大力开发梯田

发展以畜牧业为主的农业生产

大力开荒种田,保持植物覆盖率

参考答案:1. A

2. C

3. A

本题解析:试题分析:

1.读材料可知,“红色荒漠”发生在亚热带湿润的岩溶地区,这里降水丰富,导致土壤侵蚀的主要外力是流水侵蚀,所以是水蚀作用,A对。风蚀作用主要分布在干旱区,B错。如材料所述,“红色荒漠”是因为 土壤遭受严重侵蚀,基岩裸露,地表出现类似荒漠化景观的土地退化现象,并不是沙漠。风化作用形成的是沙漠,C错。这种现象不是沉积形成的,是侵蚀作用的结果,D错。

2.结合上题分析,降水多是自然因素,导致“红色荒漠”出现的人为因素是因为植被破坏,土壤失去了植被的保护,才被侵蚀,基岩露出,形成的土地退化现象,所以C对。水资源利用不当、过度放牧、环境污染都不会引发水土流失,导致基岩裸露。所以A、B、D错。

3.结合前面分析,根据“红色荒漠”形成的根本原因去采取措施。所以首先要禁止乱砍滥伐。A对。大力开发梯田,开荒种田,都会破坏植被,不利于治理,B、D错。已经荒漠化了,成了“红色荒漠”,基岩裸露,无法发展畜牧业为主的农业生产,C错。

考点:该题考查区域自然环境特征,生态环境问题及治理措施,荒漠化的防治。

本题难度:困难

5、综合题 阅读下列材料,回答问题。

材料一?“民以食为天,粮以土为本。”近年来,“保护性耕作法”越来越受到人们的重视,它是指对耕地实行免耕或浅耕措施,并在粮食收割时,及时将作物秸秆粉碎后归还农田,或者将庄稼茬子留在田地过冬。

材料二?某河段地区图及图中M地实行“保护性耕作法”前后冬春季节的有关实验资料。

图4一9

?

| 土壤水分

| 土壤空气

| 土壤有机质

| 大气悬浮物

| 大气水分

|

实施前

| 6.3%

| 25.5%

| 0.7%

| 14.6%

| 18.6%

|

实施后

| 23.5%

| 16.7%

| 3.2%

| 3.4%

| 34.5%

|

(l)M所在地形区是________,其农业发展的主要限制因素是________,在发展农业生产过程中可能产生的环境问题是________、________。

(2)根据材料二表格中数据,概括M地区实施“保护性耕作法”后,农业生产条件得到了哪些改善?

(3)M地推广“保护性耕作法”以后,对缓解土地利用过程中出现的问题有哪些积极作用?

参考答案:(l)河套平原?灌溉水源?土地沙化(荒漠化)?土壤盐碱化

(2)提高了土壤肥力(增加土壤水分、增加土壤有机质);改善了局部气候(增加大气湿度、减少空气污染)。

(3)可减少灌溉用水量,减轻土壤盐碱化的程度;可增加土壤湿度,增强土壤抗风蚀能力,遏制土壤沙化。

本题解析:第(1)题,由图中经纬度、河流及省区轮廓等判断M区为河套平原,由于该地地处干旱、半干旱地区,降水较少,水源是农业发展的主要因素,过度开垦会使土地沙化,而不合理灌溉会造成土壤盐碱化。第(2)题,由材料二分析可知,“保护性耕作法”实施后土壤水分增加,有机质含量增加,大气环境改善(大气悬浮物减少,水分含量增加)。第(3)题,针对土地利用中存在的沙化和盐碱化分析即可。

本题难度:简单