| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高考地理试题《地理环境的地域分异规律》试题特训(2017年最新版)(八)

A.处于东北信风迎风坡,降水多 B.位于西高止山东侧,是西南季风的背风坡,降水较少 C.受西风和副高交替控制的影响,降水较少 D.受赤道低气压带和信风带交替控制,降水较多 |

参考答案:小题1:A

小题2:B

小题3:D

本题解析:试题分析:小题1:此题注意从印度半岛的气候类型着手,通过自然带与气候类型的对应关系来判断其自然带。印度半岛主要是热带季风气候,所对应的自然带主要为热带季雨林自然带。同时印度半岛的地形对其气候也产生了影响。从图中可以看出:印度半岛西侧为西高止山,孟买在其西侧沿海;中部为德干高原;东部为东高止山,克塔克在其东侧沿海。整体地势西高东低。①自然带位于孟买附近,受海洋的影响,位于来自印度洋西南季风的迎风坡,地形抬升,降水较多,形成了热带雨林自然带。②自然带主要位于德干高原和印度半岛东部,降水相对孟买较少,形成了热带季风气候,形成了热带季雨林自然带。③自然带位于西高止山东侧,是西南季风的背风坡,降水较少,形成了热带草原自然带。

小题2:此处主要受地形影响,甲地位于西高止山东侧,是西南季风的背风坡,降水较少,形成了热带草原自然带。

小题3:①自然带处,按地带性分异规律应是热带季雨林带,但是该地地处西南季风迎风坡,降水多,形成了热带雨林带,因此是非地带性分异规律。

本题难度:一般

3、单选题 下列自然带中,我国缺失的有:

A?亚热带常绿硬叶林带;??? B?热带雨林带;

C?亚热带常绿阔叶林带 ;?? D?温带草原带

参考答案:A

本题解析:本题考查世界主要气候类型和自然带的分布。我国西南西双版纳有热带雨林带;东部亚热带季风气候形成亚热带常绿阔叶林,内蒙古有温带草原带。我国没有地中海气候,所以就没有亚热带常绿硬叶林。选择A项。

本题难度:一般

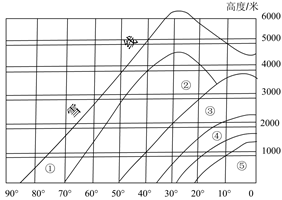

4、综合题 该图是“北半球自然带的纬度地带性和垂直地带性示意图”,分析回答下列问题。(12分)

(1)自然带①叫 ________ 带,它在40°N的高山上的分布高度是 __________。(2分)

(2)自然带②在南半球__________(有或没有)分布??判断的理由是 __________。(2分)

(3)自然带③所属的气候类型一般为 __________ 气候和 __________ 气候。(2分)

(4) 自然带④在大陆东部的典型土壤为 ______ ,在大陆西部的典型植被为 _____。(2分)

(5)⑤所在纬度的自然带在全球的最大分布地区是 _________,该自然带典型的动物如 __________、__________。(3分)

(6)从高、中、低纬度地区来看,垂直地带性表现最明显的纬度地带是___________。(1分)

参考答案:(1)苔原?? 4 000~5 000米左右

(2)没

本题解析:本题考查自然带的分布。

(1)利用海拔为0时的经纬度位置判断,自然带①主要分布在南北纬70°--80°附近,为苔原带;找出40°位置,对应①自然带分布的海拔高度约4000---5000M。

(2)自然带②表示亚寒带针叶林,由于该纬度范围在南半球基本都是海洋;

(3)自然带③分布在40°--60°,故判断为温带落叶阔叶林,为温带海洋性气候和温带季风气候下形成的。

(4)自然带④表示分布在30°--40°之间的亚热带,在大陆东岸受亚热带季风气候影响,土壤为红壤;在大陆西岸为地中海气候,形成的植被为亚热带常绿硬叶林;

(5)自然地⑤表示热带雨林;(6)纬度越低,则山地垂直自然带的自然带数目越多。

本题难度:简单

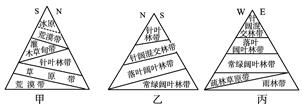

5、单选题 读甲、乙、丙三地垂直自然带分布图,甲、乙两地均位于我国,丙地位于某岛屿,据此回答题。

小题1:甲、乙、丙三地纬度按由高到低排列,正确的是(? )

A.甲、乙、丙

B.乙、丙、甲

C.丙、甲、乙

D.丙、乙、甲

小题2:甲地某高度上,北坡为针叶林,南坡为灌木草甸,可能是因为(? )

A.南坡为向阳坡

B.北坡为向阳坡

C.南坡为迎风坡

D.北坡为迎风坡

参考答案:小题1:A

小题2:D

本题解析:试题分析:小题1:提取题干信息:①甲、乙两地均位于我国;②山地基带类型:甲为荒漠带,乙为常绿阔叶林带;丙为雨林带。故判断甲为温带,乙为亚热带,丙为热带,故三地的纬度由高到低依次为甲乙丙。

小题2:根据甲地某高度上,北坡为针叶林,南坡为灌木草甸,说明北坡水分较充足,南坡水分较少;则可以确定北坡有可能为降水较多的迎风坡,而南坡为降水较少的背风坡。

点评:本题难度一般,能根据山地垂直自然带的山麓植被类型判断当地的纬度位置,并根据山地南北两侧的植被类型的差异判断两侧的降水量的差异即可判断。注意同一海拔高度的草原和森林植被的差异主要是受水分条件的影响形成,而不是热量条件。

本题难度:一般

|

||

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | ||

| 下一篇:高考地理答题技巧《防灾与减灾》.. | ||