| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高考地理试题《大气的热状况与大气运动》高频考点巩固(2017年模拟版)(四)

A.O处可能是一个城市 B.O处中心气流上升 C.O处可能是个盆地 D.O处中心气流下沉 |

参考答案:

【小题1】C

【小题2】D

【小题3】C

本题解析:

【小题1】数值由外向内逐渐减小,若是等值线是低压中心,则L是北半球锋面气旋的冷锋,冷锋降雨主要降在锋后,北半球气旋是逆时针方向运动,所以北侧多降雨。

【小题2】若是夏季等温线图,可知是北半球低温中心,故排除A、B、C,气温低下沉气流。

【小题3】若是等高线,则中间低四周高,是盆地,L处是山谷可能形成河流。

考点:本题考查等值线图的判读。

本题难度:一般

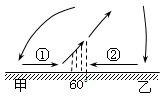

2、单选题 图为北半球中高纬环流示意图,判断下列说法正确的是( )

A.甲点位于30oN附近

B.乙点位于30oN 附近

C.①地是冷性气流

D.②地盛行西风

参考答案:A

本题解析:从北半球中高纬环流示意图可以看出,甲地是副带高气压带,是位于30°N附近;乙地位于北极点附近;①处是由低纬度形成的暖气流;②是盛行极地东风,故选A.

考点:本题考查北半球中高纬环流示意图.

本题难度:一般

3、单选题 下图是我国东南局部地区春雨开始期(实线)和终止线(虚线),图中“3下”表示3月下旬,“4上”表示4月上旬,其余类推。据此完成下列各题。

小题1:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂,借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。”诗中第一句所描述的特点与下列地区最吻合的是

A.巫山地区

B.南岭地区

C.广西桂林

D.杭州西湖

小题2:春雨形成的主要原因是

A.昆明准静止峰东移

B.多热带气旋活动

C.华南准静止峰影响

D.副热带高气压带控制

参考答案:

小题1:B?

小题2:C

本题解析:

小题1:根据诗句中描述的清明时节雨纷纷,清明节大约在4月初,读图,根据图中雨带分布位置,主要在我国东南部地区,最吻合的是南岭地区,B对。根据图中河流和等值线,巫山春雨开始在5月份,A错。广西桂林约在5月份,C错。杭州西湖,春雨开始在5月份,D错。

小题2:诗中的春雨发生在华南地区,是华南准静止锋的影响,C对。距昆明准静止峰太远,A错。春季热带气旋活动少,B错。副热带高气压带控制时少雨,D错。

本题难度:一般

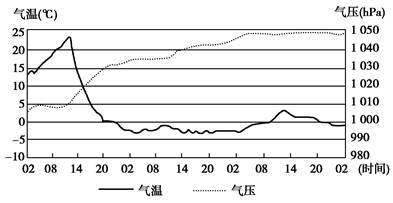

4、单选题 下图为“某年4月17日02时~20日02时我国西北某地气象要素变化示意图”。读图回答下题。

【小题1】根据图中各气象要素的变化得知,该天气系统与其可能带来的天气现象的正确组合是( )

A.反气旋、冻雨天气

B.气旋、大雾天气

C.冷锋、暴雨天气

D.冷锋、大风沙暴天气

【小题2】此次天气过程对当地产生的影响可能是( )

A.农牧业设施受到损坏

B.附近山区易出现泥石流

C.大气环境质量明显改善

D.缓解绿洲农业供水紧张局面

参考答案:

【小题1】D

【小题2】A

本题解析:

【小题1】图示天气系统,随着时间变化,气压上升,气温下降,应是冷锋过境;该天气系统发生在我国西北的4月,正是春季,地表疏松物多,冷锋过境时,可能出现大风和沙暴天气。选D正确。

【小题2】此次天气过程伴随着大风沙暴降温出现,大风可能使农牧业设施受到损坏;降水少,不会出现泥石流;沙暴天气,使大气环境质量明显下降;大风加重了绿洲农业供水紧张局面。选A正确。

考点:主要考查天气系统。

本题难度:一般

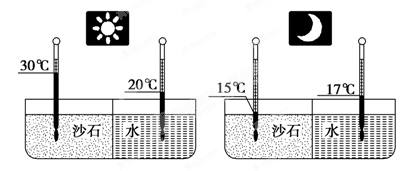

5、综合题 读下列材料,回答问题。(10分)

材料一 某学校地理兴趣小组做了海陆昼夜增温、冷却的模拟实验,如图所示。

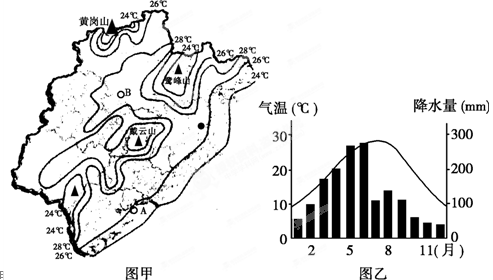

材料二 图甲为福建省7月气温分布图,图乙为图甲中B地年内各月气温和降水量分布图。

(1)材料一实验说明了什么地理原理?并根据材料一的实验,说明7月A地气温比B地低的原因。(4分)

(2)根据图乙描述B地气候类型和特征。(3分)

(3)福建省是我国森林覆盖率最高的重点林区,简要分析良好的植被条件对该区域水循环产生的影响。(3分)

参考答案:

(1)海陆热力性质差异。A地处于沿海,受海洋影响显著,夏季增温较慢,气温较低。

(2)亚热带季风气候。夏季高温多雨,冬季温和少雨。

(3)植物蒸腾作用旺盛;大气降水增多;降水后地表径流减小。下渗增强;地下水得到更多补给。

本题解析:

(1)沙石代表陆地,水代表海洋,两者昼夜温度差异说明了海陆热力性质的差异。A、B两地海陆位置不同,受海洋影响程度不同,A地处于沿海,受海洋影响显著,夏季增温较慢,气温较低。

(2)从该地气候特征图中可以看出,该地夏季高温多雨、冬季温和少雨,为亚热带季风气候。

(3)水循环的主要环节包括蒸发(蒸腾)、水汽输送、降水、下渗、地表径流、地下径流等。植物通过蒸腾作用使大气降水增多;植物涵养水源作用是降水到达地表后的下渗量增大,从而减少地表径流、增加地下径流。

考点:季风、气候、植物在水循环中的作用

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考地理试卷《人地关系思想的历.. | |