微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

日常生活习惯和消费习惯产生很大的影响。新规定实施后,要让消费者在享受方便的同时,为环保尽一份力,需要( )

A.企业会同厂家并发可重复性使用的布袋,小型便利的购物车及其其他形式的产品

B.超市设立顾客自带购物车的存放处,增加出租购物车的服务项目,设置整理台

C.积极开展对消费者的宣传教育

D.搞好塑料袋回收

【解析】ABCD。全国禁止生产、销售、使用超薄塑料袋的新规定的实施是社会热点问题。A项是开发生产替代产品;B项是超市设施布置方面要为顾客购物方便物件存放着想;C项表明对消费者的宣传教育也很重要;D项是说因为不可能马上完全避免使用超薄塑料袋,所以搞好塑料袋回收是很有必要。显然,四个选项都符合题干主旨,既让消费者能够享受购物的方便,同时又为环保尽力。

第五部分 资料分析

(共15题,参考时限15分钟)

一、根据所给资料回答问题

(一)社会性别是一个能够影响政策制定^91考试网民参与状况的重要变量,其对公民参与的途径、政策职能结构偏好和参与绩效等都有十分重要的作用。基于中部地区的政治、经济和文化等状况在我国具有一定的代表性,本文以湖北、湖南、河南、江西、安徽和山西等六省为个案,从量化层面考察社会性别对于我国政策制定^91考试网民参与的途径,政策职能结构偏好和参与绩效所带来的影响,并以社会性别主流化的视角进行讨论和解释。本研究以在中部六省进行的问卷调查为基础。调查的时间跨度为2004年8月至2006年9月。共发出问卷1600份,收回有效问卷1384份。公民通过什么渠道了解公共政策信息,对于公民的参与动机、参与努力和参与规模具有相当大的影响,所以问卷设计了“你了解国家公共政策信息的第一渠道”的问题。该问题为单选,具体回答情况见表1。

表1社会性别与公民了解公共政策信息的第一渠道

|

性别 |

国内

电视 |

国内

广播 |

国内

报纸 |

国内

杂志 |

互联网 |

会议文件 |

街谈巷议 |

外媒 |

|

男 |

536 |

23 |

159 |

5 |

66 |

24 |

22 |

1 |

|

% |

64.1 |

2.8 |

19.0 |

0.6 |

7.9 |

2.9 |

2.6 |

0.1 |

|

女 |

363 |

13 |

80 |

12 |

55 |

7 |

14 |

4 |

|

% |

66.2 |

2.4 |

14.6 |

2.2 |

10 |

1.3 |

2.6 |

0.7 |

请根据表1回答126~129题

126.从表1可以看出,公民获取政策信息的主渠道有三个,按照选择人数多少依次是( )

A.国内电视、国内报纸、互联网

B.国内报纸、国内电视、互联网

C.互联网、国内电视、互联网

D.国内报纸、互联网、国内电视

【解析】A。直接读表可知公民获取政策信息的三个主渠道依次是国内电视、国内报纸、互联网。?

127.从以上三大渠道获取政策信息的人数合计占总数的比例是( )

A.91.03%

B.90.88%

C.90.97%

D.91.3%

【解析】C。三主渠道获取信息的人数占总人数的比例为 ≈90.97%。?

≈90.97%。?

128.如果样本人数相等,则选择“国内报纸”、“会议文件”作为接受政策信息第一渠道的男性公民人数分别是女性公民人数的( )

A.1.2倍,2.2倍

B.1.3倍,1.5倍

C.3.7倍,1.3倍

D.1.3倍,2.2倍

【解析】D。如果样本人数相等,则选择“国内报纸”作为第一渠道的男性公民是女性公民人数的 ≈1.3倍。选择“会议文件”作为第一渠道的男性公民是女性公民人数的

≈1.3倍。选择“会议文件”作为第一渠道的男性公民是女性公民人数的

≈2.2倍。

≈2.2倍。

129.以上数据能说明的是( )

A.男、女公民在选择接受政策信息的渠道方面没有明显不同的偏好

B.男性比女性更倾向于利用“国内报纸”、“各种会议文件”获取政策信息

C.男性比女性更倾向于利用“国内杂志”、“互联网”获取政策信息

D.男性比女性更倾向于利用外国或港澳台媒体获取政策信息

【解析】B。从表格中比例两栏可以看出,男性从“国内报纸”和“会议文件”中获取政策信息的比例大于女性的比例。?

(二)为了解公民参与政策制定的动机,本研究设计了“如果你有过参与政策制定的想法或行为,其原因是什么”的问题。该问题为多项选择,备选答案有六项,依次为:“基于从众行为”、“出于个人兴趣”、“由于个人利益”、“出于维护公共利益”、“基于公民权利”、“出于公民责任心”。六项备选答案的排列顺序是基于其同政治制度的关系。

在选项中,“出于公民责任心”和“出于维护公共利益”并不是同一个概念。共有1974人次对参与政策制定的动机做出了回答,其中男性公民1169人次,女性公民805人次。统计结果见表2。

130.女性公民在“公民责任、公民权利、公共利益”三个高选择率上选择人次占女性总选择人次的( )

A.71.1% B.77.5% C.74.9% D.75.1%

【解析】A。女性公民在“公民责任、公民权利、公共利益”上的选择人次占女性总选择人次的比例为 ≈71.1%。?

≈71.1%。?

131.从表2看出,在个人利益、个人兴趣两个选项上,女性选择人次比例高于男性;在公民责任、公共利益两个选项上,男性选择人次比例高于女性。这说明( )

A.女性在公共政策制定的参与动机上比男性更加感性化

B.女性在公共政策制定的参与动机上比男性更加理性化

C.与男性相比,女性参与动机呈现出高公共性的特征

D.社会性别余公民参与政策制定的频次问题

【解析】A。女性凭个人兴趣和个人利益参与制定政策的比例高于男性,说明女性比男性更感性,同时,男性以公民责任和公共利益为动机参与制定政策的比例高于女性,说明男性更加理性。?

132.以下理解有误的是( )

A.参与动机与政治制度的关系越紧密,越容易激发公民参与公共政策制定的积极性

B.参与动机接受政治制度的干预越多,越容易激发公民参与公共政策制定的积极性

C.参与动机与政治制度的关系越紧密,越不容易激发公民参与公共政策制定的积极性

D.参与动机接受政治制度的干预越多,越容易引发更多的公民参与政策制定

【解析】C。B、D项是一个意思,根据答案是唯一的,可知B、D理解正确。如果参与动机与政治制定毫无关系的话,公民就不会有参政的积极性;反之,只有两者的关系越紧密,公民的参政热情才会高,A项理解也是正确的。故本题应选C。?

133.表2数字显示( )

A.公共政策制定中的公民参与动机,是出于公心.出于有利于他人

B.公共政策制定中的公民参与动机,是出于高尚的情操和道德

C.从主流来说,我国公民参与公共政策制定的动机是可靠的

D.出于个人利益.个人兴趣.个人从众行为的选择占有不小的比例

【解析】D。A、B两项中的“公民参与动机”是出于公心、出于有利于他人、出于高尚的情操和道德,并不能由表2数字显示;C项中“动机是可靠的”也不能由表2数字显示;而D项中“出于个人利益、个人兴趣、从众行为”的选择占比例为13%+9%+3.1%=25.1%,确实占有不少比例。

(三)本问卷设计了“在过去的两年中,您直接参与公共政策制定的次数是多少”的问题,旨在考察公民参与公共政策制定的频次,了解社会性别对参与次数的影响。该问题为单项选择问题,备选答案有六项:零次、1~2次、3次、4次、5次、6次以上。共有1383人进行了回答,其中,男性公民835人,女性公民548人。答案选择情况见表3。

表3 社会性别与公民参与政策制定的次数

|

性别 |

零次 |

1~2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

男 |

55.9 |

175 |

49 |

25 |

7 |

20 |

|

% |

66.9 |

21.0 |

5.9 |

3.0 |

0.8 |

2.4 |

|

女 |

449 |

69 |

12 |

15 |

1 |

2 |

|

% |

81.9 |

12.6 |

2.2 |

2.7 |

0.2 |

0.4 |

|

总 |

1008 |

244 |

61 |

40 |

8 |

22 |

|

% |

72.9 |

17.6 |

4.4 |

2.9 |

0.6 |

1.6 |

134.通过表3能够得出的最恰当结论是( )

A.不同性别的公民参与政策制定的次数有差异

B.性别对公民参与政策制定的次数具有影响

C.不同性别的公民参加政策制定的次数有显著差异,性别对公民参与政策制定的次数具有重要影响

D.不同性别的公民参加政策制定的次数没有显著差异,性别对公民参与政策制定的次数不具有重要影响

【解析】C。B、D项是一个意思,根据答案是唯一的,可知B、D理解正确。如果参与动机与政治制定毫无关系的话,公民就不会有参政的积极性;反之,只有两者的关系越紧密,公民的参政热情才会高,A项理解也是正确的。?

135.对女性公民参与人数随着参与次数的增多所产生的递减速度较慢现象的原因,不可能的解释是( )

A.女性公民独立的政策诉求更加明晰,实现自身政治价值的理念日益强化,分外珍惜参与政策制定的机会

B.大多数女性公民尽可能地利用各种方式和途径保护自己的权利,不轻易放弃表达政策诉求的努力

C.在参与人数递减时,使得递减现象也处于低组织化状态,容易形成较大规模的群体参与行为的递减现象

D.低组织化状态对女性公民参与人数的递减速度起到了一种缓冲作用。

【解析】C。女性公民参与人数随着参与次数的增多所产生的递减速度较慢现象,这个现象是对女性公民的肯定,而我们看到AB都是对女性公民的肯定,故AB正确;而C说“容易形成较大规模的群体参与行为的递减现象”,与事实不符,所以C错误;D的“缓冲作用”也能说明递减较慢现象。?

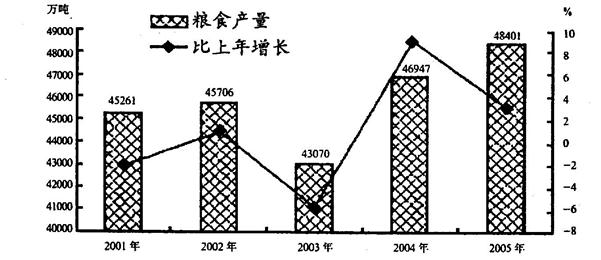

二、根据下图回答136~140题

136.根据上图,下列说法正确的是( )

A.“十五”时期粮食产量逐年上升

B.“十五”时期粮食产量年增长率逐年提高

C.“十五”时期粮食产量最高的是2004年

D.“十五”时期粮食产量年增长率最高的年份是2004年

137.2004年粮食产量比2003年提高了几个百分点( )

A.9 B.3.1 C.1 D.-2.1

138.“十五”时期粮食产量最高的年份是哪一年( )

A.2002年 B.2003年 C.2004年 D.2005年

139.2005年粮食产量比2001年增加多少( )

A.3137吨 &n