微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

; D.11/5

【解析】D。对原数列进行反约分,变为19/12、28/22、37/32、46/42、(55/52),分子列19、28、37、46、(55)为等差数列,分母列为平方数列,所以最后答案为55/52=11/5。

4.5/6,6/11,11/17,17/28,( )

A.28/42 B.28/43 C.28/44 D.28/45

【解析】D。观察特征,每一个分数的分母为前一个分数的分子和分母的和,每一个分数的分子是前一个分数的分母,故正确答案为D。

5.5,3,9,6,13,9,17,12,21,( )

A.25 B.26 C.15 D.19

【解析】C。奇数项:5、9、13、17、21为等差数列;偶数项:3、6、9、12、(15)为等差数列。故正确答案为C。

6.出租车四级李师傅有午睡的习惯,一天,他睡午觉醒来,发现手机没电,手表停了,于是他只能打开收音机等待交通电台整点报时,如果他等待报时时间不超过15分钟,则这种可能性的大小为( )。

A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.1/6

【解析】C。据题意,李师傅等待报时的时间不超过15分钟,所以在45-60的这段时间内,可以听到报时,而每小时有60分,所以听到的可能性是15÷60=1/4,故正确答案为C。

7.某人向单位圆形状的靶子内投掷一个靶点,连续投掷4次,若恰有3次落在第一象限的位置(假设以靶心为坐标原点,水平和铅直方向分别为横坐标建立平面直角坐标系)请你帮他计算一下这种可能性的大小为( )。

A.3/64 B.1/64 C.1/4 D.3/4

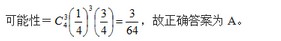

【解析】A。根据题意,

8.甲乙两个工程队修一条公路,甲工程队修了500米以后,乙工程队来修,以往资料显示,乙工程队的效率是甲工程队的2倍,乙工程队修600米公路所用的时间比甲工程队修500米公路时间还少20天,甲工程队效率是( )米/天。

A.25 B.15 C.20 D.10

【解析】D。解析1:根据题意,甲乙工程队的效率比是1:2,则工作时间比是2:1,假设乙工程队修500米的时间是X天,则甲工程队需要用时2X,而乙工程队修600米的时间是(6/5)X,从而有2X-(6/5)X=20,解得X=25。所以甲工程队修500米的时间是50天,则效率为500÷50=10米/天,故正确答案为D。

解析2:甲乙工作时间比是2:1,乙工程队修500米的时间和修600米的时间是5:6,联立则有甲修500米时间和乙修600米的时间是10:6=5:3,由于差值是20天,所以甲修500米的时间是5×20÷2=10天,则其效率是500÷50=10,故正确答案为D。

9.千禧锻造厂要制造一批一定比例的锡铁金属合金,第一加入适量的金属铁后,此时金属锡的含量占总重量的4%,第二次加入同样多的金属铁后,金属锡的含量占总含量的3%。如果第三次再加入同样多的金属铁后,此时金属锡的含量占总重量的百分比是( )。

A.2.5% B.2.4% C.2.7% D.2.8%

【解析】B。金属锡的量保持不变,因此首先考虑将金属锡的重量赋值为24,则可知金属锡含量变化过程为24/600→24/800→24/1000,于是第三次加入同样多的金属锡后金属锡含量为2.4%,故正确答案为B。

10.实验中学初中部三年级有4个班级,本学期末要评选三好学生,名额分配方案如下:从一班、二班、三班评选出32名三好学生,从二班、三班、四班评选出28名三好学生,并且一班和四班的三好学生总数是二班和三班的三好学生总数的两倍,请你计算一下,本学期末三年级要评选出的三好学生总数是( )。

A.50 B.45 C.42 D.40

【解析】B。设二、三班三好学生人数为A,一、四班三号学生人数为2A,则有32+28=A+2A+A,解得A=15。因此三好学生总人数为15+15×2=45名,故正确答案为B。

第二部分 言语理解与表达

本部分包括表达与理解两方面的内容,请根据题目要求,在四个选项中选出一个最恰当的答案。

请开始答题:

11.英国著名学术刊物《自然》6日发布声明,就其网站刊载的一篇将中国游泳运动员叶诗文和兴奋剂联系在一起的文章道歉。这篇文章认为叶诗文夺得伦敦奥运会女子400米个人混合泳金牌的卓越表现是“异常”的,即使当前的药检结果清白,也不能完全排除服用兴奋剂的可能,道歉声明中提到:“我们注意到相关讨论中指出的一些错误,以及相关统计中缺乏更多的细节,造成了我们支持指责叶诗文的印象,而需要强调的是___。”

填入横线的语句与上文衔接最顺畅的一句是()。

A.我们对此表示遗憾 B.这不是我们的意图

C.我们向叶诗文道歉 D.这确实是一个问题

【解析】B。根据行文思路,上文都在强调这个错误不是他们主动造成的,有推托的意味,所以如果选C项,语境不协调。D项无道歉的意思,话题不一致。A项主语是我们,但是材料一直强调的是这件事是如何的,所以话题不一致排除。故正确答案为B。

12.计算机时代,字库就在我们每个人手边,当我们在电脑上用文字处理软件打出一篇文章,想要给它换上一种好看的字体时,我们其实就已经在与字库打交道了,但很多人并不知道,目前我国汉字字库仅421款字体,而比邻的日本,汉字字库则多达2973款。

这段文字的主旨是( )。

A.我国汉字字库数量不及日本

B.我国汉字字库的字体不及日本

C.计算机时代字库是文字处理的必需品

D.我国汉字字库的字体不够多

【解析】D。由原文“我国仅”“日本则多达”等关键词可知作者对我国汉字字库的字体数量是不满意的。A项“数量不及日本”只是客观事实,不能算是本文段的主旨,而表明作者态度的D项做主旨最恰当。B项偷换概念,不是字体不及日本,而是字体数量。C项在文中并未提及。故正确答案为D。

13.2012年全国第二季度GDP较上年同期增长7.6%,创下2009年第一季度以来的最低水平。中国宏观经济已持续性加速回落,为此,我国应加快转型步伐,结构性减税势在必行。面对外需疲软和内需不济,居民收入分配改革和打破垄断对于稳增长而言迫在眉睫。减少一点国家税收和企业利润,提高居民收入来增加消费将是长远动力。

对这段文字主要观点的提炼,最恰当的一项是( )。

A.减税增收是长远动力

B.分配制度改革迫在眉睫

C.打破垄断减少企业利润

D.结构性减税势在必行

【解析】A。文段先提出我国“宏观经济加速回落”这一问题,再提出解决办法,即“结构性减税”和“提高居民收入”。观察选项,只有A项“减税增收”的说法最为全面。B项偷换概念,“居民收入分配改革”和“分配制度”不是一回事。C项只是一种具体的增加居民收入的方法,不是文段主旨。D项只提到了减税,没有增收,不够全面。故正确答案为A。

14.上世纪70年代末,中国实行严厉的计划生育政策,每对夫妻只能生育一个孩子。计划生育有效控制了人口,但“天有不测风云,人有旦夕祸福”,计划生育也使得独生子女家庭面临更大的风险。投资者强调不能把所有鸡蛋放在一个篮子里,独生子女家庭却只能把鸡蛋放在一个篮子里,因为就算有更多的篮子,鸡蛋却只有一个,无论放在哪只篮子里,摔了也就没有了。

这段文字要说明的是( )。

A.我国实行计划生育政策的起始时间

B.计划生育政策有风险

C.天有不测风云,人有旦夕祸福

D.计划生育给独生子女家庭带来高风险

【解析】D。材料在第一句话点明计划生育政策内容,第二句话转折提出重点“计划生育也使得独生子女家庭面临更大的风险”,下文都是对这句话的观点进行论证,与这一意思相符的是D项。A、C项均非重点内容,B项没有针对性,泛化了范围。故正确答案为D。

15.在这个国家的历史上,一直缺乏对个体的足够尊重。(A)自春秋至今代中国,尊严一词多与“权力”相关。散在现代,尊严一词更多地与“权利”相关,简而言之,尊严就是独立个体的权力被尊重。中国古代等级秩序森严,个人本位缺失,权力意志匮乏等一系列因素,造成国人个体很难有真正意义上的被尊重。(B)而到了现代中国,在“全国一盘棋”年代,个体被诠释为“一枚螺丝钉”,“祖国需要到哪里去就到哪里去”(C)时至今日,仍有人认为个体对于国家而言不过是“蝼蚁”。(D)可见要让中国人有算严地活着,还有很长的路要走。

“个体的选择与感受完全被忽视,更别提个体被尊重甚至幸福感了”一句是从文中抽离的,他最恰当的位置是( )。

A.(A) B.(B) C.(C) D.(D)

【解析】D。文段以时间顺序“春秋—现代—时至今日”指出我国对于个体没有足够的尊重,尾句总结“可见要让中国人有算严地活着,还有很长的路要走”,分析填入语句“个体的选择与感受完全被忽视,更别提个体被尊重甚至幸福感了”前半句承接如今仍有人认为个体对于国家不过是“蝼蚁”,个人感觉被忽略,后半句通过递进强调如今个体被尊重还很困难,与尾句相呼应。故正确答案为D。

16.《你幸福吗?》在《新闻联播》连续播出了8天,引起网络热议,以“你幸福吗”为关键词的搜索,也有超过5600万的词条。而最开始爆红的无疑是那位回答“我姓曾”的大爷,很难想象,这样的“雷人回答”在以前的央视能否播出。对着文段信息的提炼不恰当的是( )。

A.这档节目颠覆了许多人心目中对央视的传统印象。

B.央视新闻与普通人之间的语境存在巨大差别。

C.《新闻联播》每一次细小的改变都会引发舆论的关注。

D.央视新闻开始将麦克风交给普通人,倾听他们的声音。

【解析】B。文段强调央视播出“你幸福吗”引起公众热议,并且由播出的这一“雷人回答”借此指出央视节目的一些变化。B项提到的语境差别不是文段重点。A项由“很难想象……能否播出”可知。C项由“引起网络热议”可知。D项“你幸福了吗?”采访的就是普通人,他们的声音真实的,不加改动的出现在新闻联播上,代表着央视新闻开始倾听普通人的声音。故正确答案为B。

17.当然,《舌尖上的中国》如此热遍全国甚至热传海外,多少会有一些天时地利人和的机遇,未必能够完全复制。但《舌尖上的中国》在规律上却并非完全可遇不可求,如果文化产品能够立足生活,深度开