微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、阅读题 阅读下面的文言文,完成问题。

董宣字少平,陈留圉人也。初为司徒侯霸所辟,举高第,累迁北海相。到官,以大姓公孙丹为五官掾。丹新造居宅,而卜工以为当有死者,丹乃令其子杀道行人,置尸舍内,以塞其咎。宣知,即收丹父子杀之。丹宗族亲党三十余人,操兵诣府,称冤叫号。宣以丹前附王莽,虑交通海贼,乃悉收系剧狱,使门下书佐水丘岑尽杀之。青州以其多滥,奏宣考岑,宣坐征诣廷尉。在狱,晨夜讽诵,无忧色。及当出刑,官属具馔送之,宣乃厉色曰:“董宣生平未曾食人之食,况死乎!”升车而去。时同刑九人,次应及宣,光武驰使驺骑特原宣刑,且令还狱。遣使者诘宣多杀无辜,宣具以状对,言水丘岑受臣旨意,罪不由之,愿杀臣活岑。使者以闻,有诏左转宣怀令,令青州勿案岑罪。岑官至司隶校尉。?

后江夏有剧贼夏喜等寇乱郡境,以宣为江夏太守。到界,移书曰:“朝廷以太守能擒奸贼,故辱斯任。今勒兵界首,檄到,幸思自安之宜。”喜等闻,惧,即时降散。外戚阴氏为郡都尉,宣轻慢之,坐免。?

后特征为洛阳令。时湖阳公主苍头白日杀人,因匿主家,吏不能得。及主出行,而以奴骖乘,宣于夏门亭候之,乃驻车扣马,以刀画地,大言数主之失,叱奴下车,因格杀之。主即还宫诉帝,帝大怒,召宣,欲箠杀之。宣叩头曰:“愿乞一言而死。”帝曰:“欲何言?”宣曰:“陛下圣德中兴,而纵奴杀良人,将何以理天下乎?臣不须箠,请得自杀。”即以头击楹,流血被面,帝令小黄门持之,使宣叩头谢主,宣不从,强使顿之,宣两手据地,终不肯俯。主曰:”文叔为白衣时,藏亡匿死,吏不敢至门。今为天子,威不能行一令乎?”帝笑曰:“天子不与白衣同。”因敕强项令出。赐钱三十万,宣悉以班诸吏。由是搏击豪强,莫不震粟,京师号为“卧虎”。歌之曰:“枹鼓不鸣董少平”?。?

在县五年。年七十四,卒于官。诏遣使者临视,唯见布被覆尸,妻子对哭,有大麦数斛、敝车一乘。帝伤之曰董宣廉洁死乃知之以宣尝为二千石赐艾绶葬以大夫礼拜子并为郎中后官至齐相。?(《后汉书·董宣传》)

1.对下列句子中的加粗的词语的解释,不正确的一项是( )

A.奏宣考岑/考:?拷问

B.时湖阳公主苍头白日杀人/苍头:奴仆

C.宣两手据地,终不肯俯/俯:下跪

D.宣悉以班诸吏/班:分赐

2.下列各组句子中,加粗词的意义和用法都相同的一组是( )

A.而以奴骖乘/至丹以荆卿为计

B.乃悉收系剧狱/设九宾于廷,臣乃敢上璧

C.因格杀之/因击沛公于坐

D.幸思自安之宜/是何异于刺人而杀之

3.对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.董宣不畏豪强,执法如山,在担任北海相时,他杀死公孙丹父子,因为公孙丹为迷信而滥杀无辜并且有勾结海贼的嫌疑。

B.董宣对下属有爱护之心,不仅得了钱悉数分发给部属,水丘岑因杀宗党身陷囹圄,董宣也声言是奉自己的命令,主动担当责任。

C.董宣虽然嫉恶如仇,但并不是一味诛杀。在任江夏太守时,先发文书告诫夏喜一伙,促使他们自动“降散”。然而他对待外戚很轻慢,遭致免官。

D.文章有主有辅,有详有略,有正面描写,也有侧面烘托,生动地刻画了董宣刚直不阿、公正廉洁的典型形象,从而使董宣的形象十分丰满动人。

4.用“/”给文中画波浪线的部分断句。

帝伤之曰董宣廉洁死乃知之以宣尝为二千石赐艾绶葬以大夫礼拜子并为郎中后官至齐相

5.把文中画线的句子译成现代汉语。

(1)使者以闻,有诏左转宣怀令,令青州勿案岑罪。?

_______________________________________________________。?

(2)文叔为白衣时,藏亡匿死,吏不敢至门。今为天子,威不能行一令乎?

_______________________________________________________。?

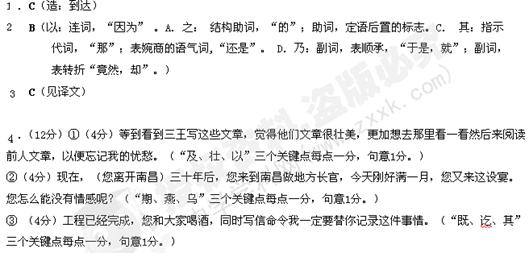

参考答案:1.C

2.A

3.A

4.帝伤之/曰/董宣廉洁/死乃知之/以宣尝为二千石/赐艾绶/葬以大夫礼/拜子并为郎中/后官至齐相?

5.(1)特使向光武帝如实禀奏,光武帝下旨贬董宣为怀县县令,并让青州府不再追究水丘岑罪责。

(2)文叔做普通人的时候,私藏逃亡罪人,官吏们不敢上门搜捕。如今做了天子,威势竟然不能使一个洛阳令听命吗?

本题解析:

本题难度:一般

2、阅读题

向雄,字茂伯,河内山阳人也。父韶,彭城大守。雄初仕郡为主簿,事太守王经。及经之死也,雄哭之尽哀,市人咸为之悲。后太守刘毅尝以非罪笞雄,及吴奋代毅为太守,又以少谴系雄于狱。司隶钟会于狱中辟雄为都官从事,会死无人殡敛,雄迎丧而葬之。文帝召雄而责之曰:“往者王经之死,卿哭王经于东市,我不问也。今钟会躬为叛逆,又辄收葬,若复相容,其如王法何!”雄曰:“昔者先王掩骼埋尸,仁流朽骨,当时岂先卜其功罪而后葬之哉!今王诛既加,于法已备。雄感义收葬,教亦无阙。法立于上,教弘于下,何必使雄违生背死以立于时!殿下仇枯骨而捐之中野,为将来仁贤之资,不亦惜乎!”帝甚悦,与谈宴而遣之。

累迁黄门侍郎。时吴奋、刘毅俱为侍中,同在门下,雄初不交言。武帝闻之,敕雄令复君臣之好。雄不得已,乃诣毅,再拜曰:“向被诏命,君臣义绝,如何?”于是即去。帝闻而大怒,问雄曰:“我令卿复君臣之好,何以故绝?”雄曰:“古之君子进人以礼,退人以礼;今之进人若加诸膝,退人若坠诸川。刘河内于臣不为戎首,亦已幸甚,安复为君臣之好!”帝从之。

泰始中,累迁秦州刺史,假赤幢、曲盖、鼓吹,赐钱二十万。咸宁初,入为御史中丞,迁侍中,又出为征虏将军。太康初,为河南尹,赐爵关内侯。齐王攸将归,雄谏曰:“陛下子弟虽多,然有名望者少。齐王卧在京邑,所益实深,不可不思。”帝不纳。雄固谏忤旨,起而径出,遂以愤卒。(《晋书·卷二十八》)

1.对下列句子中加点的词语的解释,不正确的一项是()

A.又以少谴系雄于狱 少谴:少许怨言

B.若复相容,其如王法何 相容:互相宽容

C.雄初不交言?交言:说话

D.古之君子进人以礼 进人:引荐人

2.下列各组句子中,加点的词的意义和用法不相同的一组是( )

A.①又以少谴系雄于狱 ②得复见将军于此

B.①齐王卧在京邑,所益实深?②是故所欲有甚于生者

C.①雄不得已,乃诣毅,再拜曰 ②一鼓作气,再而衰,三而竭

D.①三军既惑且疑,则诸侯之难至矣 ②今王诛既加,于法已备

3.下列句子分别编为四组,全部表现向雄重义的一组是( )

①及经之死也,雄哭之尽哀?②刘河内于臣不为戎首,亦已幸甚?③雄感义收葬,教亦无阙?④会死无人殡敛,雄迎丧而葬之?⑤齐王卧在京邑,所益实深,不可不思。

A.①③④? B.②③④? C.①②③? D.③④⑤

4.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.向雄殡敛安葬钟会以后,文帝司马昭非常愤怒,欲以国法处罚他,向雄却说:“我为道义感化而殡敛他,法令在上面制定,教化在下面发扬,我没错。”

B.向雄任黄门侍郎时,因以前与吴奋、刘毅有旧怨,现在虽然在一个部门就职,仍然互不理睬,武帝知道后,下令向雄恢复君臣之间友好关系。

C.针对齐王打算回到封国之事,向雄多次极力向皇帝进谏阻止,皇帝不但没有采纳向雄的建议,而且还把他贬出京城,后来向雄因此郁闷而死。

D.泰始中,皇帝赐钱二十万给向雄。咸宁初年,向雄进入朝廷担任御史中丞,后来又升为侍中,随后又调出京城担任征虏将军。

5.把文中划横线的句子翻译成现代汉语。

①殿下仇枯骨而捐之中野,为将来仁贤之资,不亦惜乎!

译文:__________________________________________________。

②昔者先王掩骼埋尸,仁流朽骨,当时岂先卜其功罪而后葬之哉!

译文:__________________________________________________。

参考答案:

1?B

2?D

3? A.

4? C

5 (1)殿下如果仇视他的尸骨把它弃在荒野,成为将来仁人贤士的口实,不也太令人惋惜了吗?”

(2)过去先王掩埋受刑人的骨骸尸体,仁德润泽朽骨,当时难道先评价他们的功过而后再埋葬那些尸骨吗!

本题解析:

1?B(此句中“相容”应理解为“宽容你”,其中“相”在句中根据上下文义,不能理解成“互相”,在此句中应是偏指一方的代词,解释为“你”。)

2?D(A.都是介词,解释为“在”;B.都是代词,解释为“……的”;C.都是数词,解释为“两次”;D.①连词,“又”,②副词,“已经”。)

3? A.(第②句说明向雄耿直地说出对刘毅的厌恶之情,第⑤句是提醒皇上提高警惕。)

4? C(“而且还把他贬出京城”原文无此信息,“帝不纳。雄固谏忤旨”,“不纳”、“忤旨”意指“触犯了皇帝”,并没有说“把他贬出京城”。)

5 (1)殿下如果仇视他的尸骨把它弃在荒野,成为将来仁人贤士的口实,不也太令人惋惜了吗?”

(2)过去先王掩埋受刑人的骨骸尸体,仁德润泽朽骨,当时难道先评价他们的功过而后再埋葬那些尸骨吗!

附译文:

向雄,字茂伯,河内山阳人。父亲向韶,是彭城太守。向雄刚做官就担任郡中主簿,给太守王经做事。等王经死后,向雄哭得很伤心,全市人都为他悲伤。后任太守刘毅曾经无故鞭打向雄,等到吴奋代替刘毅担任太守,又因少许怨言把向雄关进监狱。司隶钟会把向雄从监狱中征召出来当都官从事,钟会死后无人殡敛下葬,向雄迎丧并安葬了他。文帝司马昭召见向雄并责备他说:“以前王经死了,你在东市哭他,我不问罪。现在钟会自己成为叛党逆贼,你又收敛安葬他,我如果再宽容你,将把王法放在哪里!”向雄说:“过去先王掩埋受刑人的骨骸尸体,仁德润泽朽骨,当时难道先评价他们的功过而后再埋葬那些尸骨吗!现在刑法已执行,按照法律已经处理了钟会。我被道义感化而收葬他,道义教化我这样做没有错。法令在上面制定,教化在下面发扬,为什么一定要让我陷于违生背死常理的地步呢!殿下如果仇视他的尸骨把它弃在荒野,成为将来仁人贤士的口实,不也太令人惋惜了吗?”皇帝非常高兴,与他谈论宴饮后才让他回去。

多次升职后担任黄门侍郎。当时吴奋、刘毅都是侍中,一同在宫廷门下,向雄起初不与他们说话。武帝听说这事以后,下令向雄应恢复君臣的友好关系。向雄迫不得已,便到刘毅家中,拜两次后说:“刚才接受了诏命,君臣之义就算了结了,如何?”说完便离去。皇帝听说后大怒,责问向雄说:“我让你恢复君臣之间的友好关系,你为什么故意绝交?”向雄说:“古代的君子用礼义引荐人,用礼义摒退人;现在引荐人如同把人放在膝盖上,摒退人如同把人推入深渊。刘毅不成为我的敌人,已经是很万幸的了,又怎么能恢复君臣之间的友好关系呢!”皇帝同意了他的观点。

泰始年间,多次升迁为秦州刺史,赐给他红色旗帜、曲柄伞、鼓吹等仪仗,赏赐他二十万钱。咸宁初年,入朝担任御史中丞,又升为待中,随后又出京担任征虏将军。太康初年,任河南尹,赐爵关内侯。齐王司马攸打算回到封国,向雄向皇帝进谏说:“陛下虽然子弟不少,然而有名望的人却很少。齐王司马攸守在京城,获益的确很多,不可不思量。”皇帝没有采纳他的建议。向雄极力进谏,违背了皇帝的心意,向雄自己就离开了宫殿,后因愤懑而死。

本题难度:一般

3、阅读题 阅读下文,完成文后各题。

晋文公将与楚人战,召舅犯问之,曰:“吾将与楚人战,彼众我寡,为之奈何?”舅犯曰:“臣闻之,繁礼君子,不厌忠信;战阵之间,不厌诈伪。君其诈之而已矣。”文公辞舅犯,因召雍季而问之,曰:“我将与楚人战,彼众我寡,为之奈何?”雍季对曰:“焚林而田,偷取多兽,后必无兽;以诈遇民,偷取一时,后必无复。”文公曰:“善。”辞雍季,以舅犯之谋与楚人战以败之。归而行爵,先雍季而后舅犯。群臣曰:“城濮之事,舅犯谋也。夫用其言而后其身,可乎?”文公曰:“此非君所知也。夫舅犯言,一时之权也;雍季言,万世之利也。”仲尼闻之,曰:“文公之霸也,宜哉!既知一时之权,又知万世之利。”

或曰:雍季之对,不当文公之问。凡对问者,有因问小大缓急而对也。所问高大,而对以卑狭,则明主弗受也。今文公问“以少遇众”,而对曰“后必无复”,此非所以应也。且文公不知一时之权,又不知万世之利。战而胜,则国安而身定,兵强而威立,虽有后复,莫大于此,万世之利奚患不至?战而不胜,则国亡兵弱,身死名息,拔拂今日之死不及,安暇待万世之利?待万世之利,在今日之胜;今日之胜,在诈于敌;诈敌,万世之利而已。故曰:雍季之对,不当文公之问。且文公不知舅犯之言。舅犯所谓“不厌诈伪”者,不谓诈其民,谓诈其敌也。敌者,所伐之国也,后虽无复,何伤哉?文公之所以先雍季者,以其功耶?则所以胜楚破军者,舅犯之谋也;以其善言耶?则雍季乃道其“后之无复”也,此未有善言也。舅犯则以兼之矣。舅犯曰“繁礼君子,不厌忠信”者:忠,所以爱其下也;信,所以不欺其民也。夫既以爱而不欺矣,言孰善于此?然必曰“出于诈伪”者,军旅之计也。舅犯前有善言,后有战胜,故舅犯有二功而后论,雍季无一焉而先赏。“文公之霸,不亦宜乎?”仲尼不知善赏也。

小题1:对下列语句中加点词语的解释,不正确的一项是(?)

A焚林而田,偷取多兽?田:同“畋”,打猎。

B偷取一时,后必无复?偷取:窃取,盗得

C且文公不知一时之权?权:权宜的计策

D拔拂今日之死不及?拔拂:拔除,免除

小题2:下列各组语句中加点词语,意义和用法都不相同的一组是(?)

A 君其诈之而已矣?予亦悔其随之而不得极夫游之乐也

B 以舅犯之谋与楚人战以败之?愿以五十城请易璧

C虽有后复,莫大于此?今虽死乎此,比吾乡邻之死则已后矣

D战而不胜,则国亡兵弱?使六国各爱其人,则足以拒秦

小题3:下列语句全都属于“对两军交战可以用诈伪手段进行议论”的一组是(?)

①战阵之间,不厌诈伪?②君其诈之而已矣

③以诈遇民,偷取一时,后必无复?④今日之胜,在诈于敌

⑤ 敌者,所伐之国也,后虽无复,何伤哉?⑥战而胜,则国安而身定

A ①③⑤? B ①④⑤? C ②③⑥? D ②④⑥

小题4:下列理解和分析,不符合文意的一项是(?)

A 晋文公向雍季问战,雍季用设例比较的方法,表达了战争不能用伪诈手段的观点,由此引出作者对晋文公的诘责。

B 晋文公向舅犯问战,舅犯提出战争可以对敌方用伪诈的手段,劝晋文公采用伪诈手段,后来事实证明这一做法是可行的。

C 作者先由雍季论起,再责备文公对舅犯的误解,然后充分肯定舅犯的观点,最后否定孔子的言论,思路非常清晰。

D 韩非子对儒家一些观点是持批判态度的,所以他对晋文公的责备实际上是在否定渗透着儒家观念的雍季的思想。

参考答案:

小题1:B

小题2:A

小题3:B

小题4:A

本题解析:

小题1:无

小题2:无

小题3:无

小题4:无

本题难度:简单

4、阅读题 阅读下面的文言文,完成下列各题。

新修滕王阁记

韩愈

愈少时则闻江南多临观之美,而滕王阁独为第一,有瑰伟绝特之称。及得三王①所为序、赋、记等,壮其文辞,益欲往一观而读之,以忘吾忧。系官于朝,愿莫之遂。来源:91 考试网十四年,以言事斥守揭阳,便道取疾以至海上,又不得过南昌而观所谓滕王阁者。其冬,以天子进大号,加恩区内,移刺袁州。袁于南昌为属邑,私喜幸自语,以为当得躬诣大府,受约束于下执事,及其无事且还,傥得一至其处,窃寄目偿所愿焉。至州之七月,诏以中书舍人太原王公②为御史中丞,观察江南西道;洪、江、饶、虔、吉、信、抚、袁悉属治所。八州之人,前所不便及所愿欲而不得者,公至之日,皆罢行之。大者驿闻,小者立变。令修于庭户数日之间,而人自得于湖山千里之外。吾虽欲出意见论利害听命于幕下而吾州乃无一事可假而行者又安得舍己所事以勤馆人则滕王阁又无因而至焉矣

其岁九月,人吏浃和③,公与监军使燕于此阁,文武宾士皆与在席。酒半,合辞言曰:“此屋不修,且坏。前公为从事此邦,适理新之,公所为文,实书在壁;今三十年而公来为邦伯,适及期月,公又来燕于此,公乌得无情哉?”公应曰:“诺。”于是栋楹梁桷板槛之腐黑挠折者,盖瓦级砖之破缺者,赤白之漫漶不鲜者,治之则已;无侈前人,无废后观。

工既讫功,公与众饮,而以书命愈曰:“子其为我记之!”愈既以未得造观为叹,窃喜载名其上,词列三王之次,有荣耀焉;乃不辞而承公命。其江山之好,登望之乐,虽老矣,如获从公游,尚能为公赋之。

元和十五年十月某日,袁州刺史韩愈记。

注:①三王:写《滕王阁序》的王勃,写《滕王阁赋》的王绪,写《重修滕王阁记》的王仲舒。?②中书舍人太原王公:王仲舒。?③浃和:和睦。

1.对下列句子中划线词语的解释,不准确的一项是(? )

A.移刺袁州?刺:担任刺史

B.窃寄目偿所愿焉?偿:满足

C.愈既以未得造观为叹?造:制造

D.词列三王之次?次:次序、行列

2.下列各组句子中,加点的词的意义、用法都相同的一组是(? )

A.有瑰伟绝特之称?蚓无爪牙之利,筋骨之强

B.以言事斥守揭阳?以其乃华山之阳名之也

C.其江山之好,登望之乐?吾其还也?

D.乃不辞而承公命?今其智乃反不能及

3.下列对文中黑体部分语句的断句,最恰当的一项是(?)

吾虽欲出意见论利害听命于幕下而吾州乃无一事可假而行者又安得舍己所事以勤馆人则滕王阁又无因而至焉矣

A.吾虽欲出意见论/利害听命于幕下/而吾州乃无一事可假/而行者又安得舍己所事以勤馆人/则滕王阁又无因而至焉矣

B.吾虽欲出意见/论利害/听命于幕 下/而吾州乃无一事可假/而行者又安得舍己所事以勤馆人/则滕王阁又无因而至焉矣

下/而吾州乃无一事可假/而行者又安得舍己所事以勤馆人/则滕王阁又无因而至焉矣

C.吾虽欲出意见/论利害/听命于幕下/而吾州乃无一事可假而行者/又安得舍己所事以勤馆人/则滕王阁又无因而至焉矣

D.吾虽欲出意见论/利害听命于幕下/而吾州乃无一事可假而行者/又安得舍己所事以勤馆人/则滕王阁又无因/而至焉矣

4.把文中画线的句子译成现代汉语。(12分)

①及得三王所为序、赋、记等,壮其文辞,益欲往一观而读之,以忘吾忧。(4分)

译文:________________________________________________________________

________________________________________________________________

② 今三十年而公来为邦伯,适及期月,公又来燕于此,公乌得无情哉?(4分)

译文:________________________________________________________________

________________________________________________________________

③工既讫功,公与众饮,而以书命愈曰 :“子其为我记之!”(4分)

:“子其为我记之!”(4分)

译文:________________________________________________________________

参考答案:

本题解析:略

本题难度:简单

5、阅读题 文言文阅读?阅读下面的文言文

夜渡两关记?[明]程敏政

予谒告南归,以成化戊戌冬十月十六日过大枪岭,抵大柳树驿时,日过午矣,不欲行。但问驿吏,吏绐言:“虽晚尚可及滁州也。”上马行三十里,稍稍闻从者言,前有清流关,颇险恶多虎,心识之。

我告假回到南方去,在成化年间戊戌年的冬天十月十六日翻过大枪岭。到达大柳树驿,当时天已经过了正午。不想走,但是问驿站里的官吏,驿吏欺骗我说:“虽然到达的时候晚了点,还是可以到达滁州。”上马走了三十里,渐渐听跟从的人说前面有一个清流关,地势很险,有很多老虎。我心里记住了这件事。?

抵关,已昏黑,退无所止,即遣人驱山下邮卒,挟铜钲束燎以行。山口两峰夹峙,高数百寻,仰视不极。石栈岖崟①,悉下马,累肩而上。仍相约:有警,即前后呼噪。适有大星,光煜煜自东西流,寒风暴起,束燎皆灭,四山草木萧飒有声,由是人人自危,相呼噪不已,铜钲哄发,山谷响动。行六、七里,及山顶,忽见月出如烂银盘,照耀无际,始举手相庆。然下山犹心悸不能定者久之。予默计此关乃赵检点②破南唐擒其二将处。兹游虽险而奇,当为平生绝冠。夜二鼓,抵滁阳。

到了清流关,天已经黑了,退回去也没有可以住的地方。就派人叫山下的邮卒带着铜锣火把继续赶路。山口两座山峰对峙,高几百寻,向上看不到山顶。石头栈道崎岖险要,我们都下了马,踩着肩膀向上攀登。频频相约定:如果有危险情况,就前后喊叫呼应。恰在这时有一个大星,光芒明亮,从东向西划过天空。寒风突然刮起来,火把都灭了,四面山上的草木发出飒飒的声响。于是人人感到害怕,互相大声喊叫不停。铜锣一起敲起来,响声震动山谷。走了六七里,到了山顶。忽然看见月亮出来了,像一个灿烂的银盘,照耀着无边无际的大地,我们才开始举手互相庆贺。然而下山的时候,还长时

间心中害怕不能平静。我暗自估计,这个山关就是赵匡胤攻破南唐擒捉了两个大将的地方。这次游历虽然很惊险,但却是一生中最奇特的。夜里二更的时候,到达了滁阳。

十七日午,过全椒,趋和州。自幸脱险即夷,无复置虑。行四十里,渡后河,见面山隐隐,问从者,云:“当陟此,乃至和州香林院。”已而,日冉冉过峰后,马入山嘴,峦岫回合,桑田秩秩,凡数村,俨若武陵、仇池,方以为喜。既暮,入益深,山益多,草木塞道,杳不知其所穷,始大骇汗。过野庙,遇老叟,问此为何山,曰:“古昭关也。去香林院尚三十余里,宜急行。前山有火起者,乃烈原以驱虎也。”

十七日中午,过了全椒县,往和州去。心里正庆幸离开险境走上平坦的路途,不用再担心。走了四十里,渡过后河,看见前面隐隐约约的山,询问随从,说:“只有翻过这座山,才到了到了和州香林院。”不久,太阳慢慢落入后山,马走到山口,峰峦环抱,桑田错落有致,总共有几个村落,宛然像武陵桃花源、仇池胜景,才不觉欢喜起来。到了晚上,往山里越走越深,山也越来越多,草木把山路封堵,遥远得看不到它的尽头,这才开始害怕得淌出汗来。路过一座野庙时,遇上一位老汉,问他这是什么山,他说:"这就古时候的昭关。离香林院还有三十多里,要快些走。前面山上有火烧起的地方,那是在放火烧山赶老虎。"

时铜钲、束燎皆不及备。傍山涉涧,怪石如林,马为之避易;众以为伏虎,却顾反走,颠仆枕藉,呼声甚微,虽强之大噪,不能也。良久乃起,复循岭以行,谛视崖堑,深不可测,涧水潺潺,与风疾徐。仰见星斗满天,自分恐不可免。且念伍员③昔尝厄于此关,岂恶地固应尔耶?尽二鼓,抵香林。灯下恍然自失,如更生者。

这时候,铜锣火把都来不及准备了,靠着山崖,沿着山沟,奇形怪状的石头一块连着一块,马被吓得往后躲避。大家以为那里伏着老虎,转身逃跑,跌倒的人交错地躺在一起,叫喊的声音很低,即使强要他们大喊,也不敢大喊。过了好一会大家才爬起来,沿着山梁走,仔细看看崖下的沟谷,深得没法知道;山涧里的水哗哗地流淌,和风声一样时快时慢。抬头看见满天星斗,自己估计这一回难逃危险了,同时想起当年伍子胥曾经在这里被困,难道人在险恶的地势本该这样受苦吗?过了二更,到达香林院。在灯下忽然清醒放松下来,就像重新活了过来一样。?

噫!予以离亲之久,诸所弗计,冒险夜行,度二关,犯虎穴,虽濒危而幸免焉,其亦可谓不审也已!谨志之,以为后戒。 ?

啊呀,我因为离开亲人久了,一切都不考虑,冒着危险连夜赶路,越过两座关卡,扰犯了老虎窝,虽说临近危险而能避免,大概也可以算是很不谨慎了!认真地把这些记下来,作为以后的警戒吧。

【注释】①岖崟(yín):山石险峻的样子。②赵检点:指赵匡胤,在他后周任殿前都点检。后文的二将,指南唐大将军姚凤、皇甫晖。③伍员:字子胥。他父兄被楚平王杀害,逃往吴国。

小题1:对下列加点字词的解释,不正确的一项是

A.但问驿吏,吏绐言绐:欺骗

B.当陟此,乃至和州香林院陟:到达

C.杳不知其所穷杳:遥远

D.其亦可谓不审也已审:慎重