| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高考语文知识点《文言文阅读》试题特训(2017年最新版)(四)

A.匹夫见辱,拔剑而起 不敢言而敢怒 B.以刀锯鼎镬待天下之士 是以百战百胜 C.必有过人之节 燕赵之收藏 D.此其所挟持者甚大 吾其还也 |

参考答案:

小题1:D

小题2:C

小题3:D

小题4:B

小题5:(1)(3分)天下有一种大勇的人,能面临突然而来的意外事件不慌乱,无缘由的侮辱施加于身而不恼怒(即喜怒不反映在表面上),这是因为他心中的抱负远大,志向高远。(“卒”、 “挟”各1分,句子通顺1分)(2(4分))当韩信打败齐王,想自立为王时,高祖发怒,都表现在言语和面色上。由此看来,高祖也有刚强而不能忍耐的脾气,不是张良谁能成全他的大业呢?(“见”、“词色”、“全”各1分,句子通顺1分)(3)(3分)虽然这样,每当碰上筋骨交错聚结的地方,我看到那里难以下刀,就提高警惕,小心翼翼,目光集中,动作也因此而缓慢下来。(“族”、“怵然”各1分,句子通顺1分)

本题解析:

小题1:“全”应为“成全”。结合语境不难理解出“非子房其谁全之”的意思是除了张良没有谁能成全他。理解实词一定要回语境,结合上下文来理解。

小题2:C中两个“之”均为助词,的。 A中两个“而”,前“而”是表示承接关系的连词,就;后“而”是表示转折的连词。B中两个“以”,前“以”为介词,用;后“以”为介词,因为。D中两个“其”,前“其”为代词,代“天下有大勇者”;后“其”表商量的语气词,还是。对于材料中的虚词,要结合上下文语境去推敲;对于高考重点考的18个虚词,特别是教材中的典型句子要重视积累。

小题3:D中两个句子能够分别说明“忍”与“不忍”不同表现,符合题干要求。A中前一句能够说明“忍”的表现;后一句是对桥上老人让张良做仆人做的事,张良却顺从一事的评价,不是“不忍”的表现。B中前一句是说富贵人家子弟的表现,与“忍”没有联系;后一句是“不忍”的表现。C中前一句能够说明“忍”的表现;后一句是说秦国的残酷做法,与“不忍”没有联系。

小题4:B中“有着不能忍耐的脾气”错,从文中材料可知,桥上那位老人用傲慢无礼的态度狠狠教训张良,是希望他能够忍住小小的愤怒而成就大业。解答此类题时,阅读一定要细致,要回到原文中逐句比较,阅读一定要沉得住气。

小题5:翻译第一句时注意“卒”解释为突然,“挟”解释这怀有;第二句时注意“见”解释为表现, “词色”解释为言语和面色,“全”解释为成全;第三句时注意“族”解释为筋骨交错聚结的地方,“怵然”解释为警惕的样子。做翻译题时,一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,遵循“信、达、雅”的三字原则,运用“留、删、替、补、调”的五字方法进行翻译。

参考译文:

古代被称为豪杰的人,必定有出众的志节。一般人有时在生活中会碰上看来不能忍受的事情,一个普通人被侮辱,一定会奋起反击,这不能算是勇敢。天下有一种大勇的人,能面临突然而来的意外事件不慌乱,无缘由的侮辱施加于身而不恼怒(即喜怒不反映在表面上),这是因为他心中的抱负远大,志向高远。

有一老者在桥上与子房相遇并赠一册兵书,说起来这是一件很奇怪的事情。但是,又怎么知道不是秦代隐居的高人有意考验他呢?想想老人含蓄的方式,是圣贤者对人的警示。世俗之人不能理解,认为神怪,那就错了。况且老人的用意并不只限于那本书。在韩国已经灭亡,秦国正强大的时候,用很残酷的刑罚对待天下士人,无辜被斩杀的人数不胜数,即使有孟贲、夏育那样的勇武之士,也无法施展。像秦始皇那样施行严刑峻法非常急切的人,其锋芒的确势不可当,但是等到他疲惫的时候却有机可乘。张子房却不能忍耐一时的激愤,想凭借个人力量一击成功发泄心中怒气。张良虽然侥幸没死,但实际上生死之间连一根头发也容不下,真是太危险了!富贵人家的子弟,不会死在盗贼手里。为什么呢?因为他的身体宝贵,犯不上为盗贼而死。张良有超越世人的才能,不采用伊尹、太公安邦定国的谋划,却采用荆轲、聂政行刺的办法,企图在侥幸中保存性命。这正是桥上老人深为他惋惜的。所以老人用傲慢无礼的态度狠狠教训他一次,他如果能经受得住,然后才可以成就大业。所以说:“这年轻人是可调教的。”?楚庄王攻打郑国,郑襄公袒露上体,牵着羊去迎接。庄王说:“郑国的国君能够向别人低头,一定能得到人民的信任。”于是放弃了郑国。越王勾践被围困在会稽,被迫带着臣妾到吴国去做人质,三年当中没表现出厌倦不满之意。心中埋藏着报仇的大志,却不肯向人低头,这是普通人的刚强。桥上那位老人认为张良才能有余,担心他度量不足,所以狠狠地挫伤那种年轻人的锐气,使他忍住小小的愤怒而成就大业。为什么呢?老人和张良从来不相识,只是偶遇,却指使他做奴仆做的事,张良却十分坦然地去做了,一点也没有惊诧愤怒的情绪,这种涵养自然是秦始皇所不能惊扰的,楚霸王也不能激怒的。?反观汉高祖的胜利和楚霸王的失败,原因就在于忍与不忍之间的差别。正因为项羽不能忍,逢仗必打,虽然所向无敌,却轻率地消耗了他的精锐兵力。汉高祖却能忍耐,保全他的全部实力,等待楚霸王消耗殆尽。这是张良的计策。当韩信打败齐王,想自立为王时,高祖发怒,都表现在言语和面色上。由此看来,高祖也有刚强而不能忍耐的脾气,不是张良谁能成全他的大业呢?

本题难度:一般

2、阅读题 钟离意字子阿,会稽山阴人也。建武十四年,会稽大疫,死者万数,意独身自隐亲,经给医药,所部多蒙全济。

举孝廉,再迁,辟大司徒侯霸府。诏部送徒诣河内,时冬寒,徒病不能行。路过弘农,意辄移属县使作徒衣,县不得已与之,而上书言状,意亦具以闻。光武得奏,以视霸,曰:“君所使掾①何乃仁于用心?诚良吏也!”意遂于道解徒桎梏,恣所欲过,与克期俱至,无或违者。

后除瑕丘令。吏有檀建者,盗窃县内,意屏人问状,建叩头服罪,不忍加刑,遣令长休。建父闻之,为建设酒,谓曰:“吾闻无道之君以刃残人,有道之君以义行诛。子罪,命也。”遂令建进药而死。二十五年,迁堂邑令。县人防广为父报仇,系狱,其母病死,广哭泣不食。意怜伤之,乃听广归家,使得殡敛。丞掾皆争,意曰:“罪自我归,义不累下。”遂遣之。广敛母讫,果还入狱。意密以状闻,广竟得以减死论。

显宗即位,征为尚书。时交阯太守张恢,坐臧②千金,征还伏法,以资物簿入大司农,诏班赐群臣。意得珠玑,悉以委地而不拜赐。帝怪而问其故。对曰:“臣闻孔子忍渴于盗泉之水。此臧秽之宝,诚不敢拜。”帝嗟叹曰:“清乎尚书之言!”乃更以库钱三十万赐意。转为尚书仆射。

时诏赐降胡子缣③,尚书案事,误以十为百。帝见司农上簿,大怒,召郎将笞之。意因入叩头曰:“过误之失常人所容若以懈慢为愆则臣位大罪重郎位小罪轻咎皆在臣臣当先坐。”乃解衣就格。帝意解,使复冠而贳④郎。

意视事五年,以爱利为化,人多殷富。以久病卒官。

(选自《后汉书·钟离意传》,有删改)

[注] ①掾:属官,属员。②臧:“赃”的古字。③缣:细绢。④贳:赦免,宽免。

小题1:对下列句子中加线词的解释,错误的一项是(3分)( )

A.诏部送徒诣河内 前往,到……去

B.意屏人问状使(人)退避

C.坐臧千金因犯……罪

D.帝怪而问其故责怪,不满

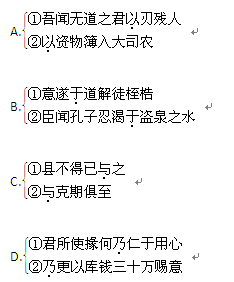

小题2:下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是(3分)( )

小题3:下列句子中,全都直接表现钟离意“仁于用心”的一组是(3分)( )

①意独身自隐亲,经给医药 ②意遂于道解徒桎梏,恣所欲过 ③路过弘农,意辄移属县使作徒衣 ④不忍加刑,遣令长休 ⑤遂令建进药而死 ⑥意得珠玑,悉以委地而不拜赐

A.①②⑥

B.②③⑤

C.①③④

D.③⑤⑥

小题4:下列对原文有关内容的分析和概括,正确的一项是(3分)( )

A.在大司徒侯霸府时,钟离意命令属下遣送囚徒,当时正值寒冬,钟离意就动员弘农县给囚徒制作棉衣,县里不得已照办了。

B.面对服罪的檀建,钟离意没有处罚他,而是力排众议放他回去休长假。檀建回家后,父亲认为儿子的罪过应当以命相抵,就让他服药而死。

C.钟离意接受赏赐之物后不拜谢,皇帝觉得他很清正,不但不怪罪,反而加赏他库钱三十万作为奖励。

D.防广吃官司坐牢,其间母亲病亡,防广哭泣不食。钟离意被他的孝心感动,就放他回家为母亲办丧事。防广安葬母亲后,果然回来坐牢,最终被免除了死罪。

小题5:用“/”给下列文段断句。(4分)

过误之失常人所容若以懈慢为愆则臣位大罪重郎位小罪轻咎皆在臣臣当先坐。

小题6:翻译下面的句子。(6分)

①罪自我归,义不累下。(3分)

译文:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

②此臧秽之宝,诚不敢拜。(3分)

译文:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

参考答案:

小题1:D

小题2:B

小题3:C

小题4:D

小题5:过误之失/常人所容/若以懈慢为愆/则臣位大/罪重/郎位小/罪轻/咎皆在臣/臣当先坐。(每错2处扣1分。“位大”“位小”后不断开亦可)

小题6::①如果获罪,由我一人承担;我坚守信义,决不连累大家。

②这些东西是贪赃受贿得到的宝物,(我)确实不敢接受。

本题解析:

小题1:怪:觉得奇怪。

点评:对于实词的理解,要注意联系原文相关内容,可用代入法,在理顺文章大意的时候就将这道实词题解决。每次遇到带点的实词,就将选项中的实词的含义代入,看是否通顺,这样以来,文章看完了,实词题也就解决了。

小题2:A项“以”,介词,拿,用;介词,把。B项“于”都是介词,“在”。C项“与”动词,交给;介词,和、同。D项“乃”代词,如此;连词,于是,就。

点评:要想在高考中准确解答古文虚词选择题,必须做到以下三点:一、足够的积累,即充分地把握常用虚词的意义和用法。二、仔细审题,要辨清题目所指,是词的用法,还是词的意义,或者是意义和用法,否则就会答非所问。三、认真进行语法和语境分析,注意词在句中充当的成分,准确理解句子的意思,因文析词,不可马虎,这是正确解题的关键。

小题3:⑤是“间接”表现。⑥说的是钟离意不接受贪赃之物,表现其清正。

点评:近年来传记类文段在选料时始终贯穿着这样一条内在的主线,那就是弘扬中华民族的传 统美德,这与“以德治国”的时代主旋律相合。而传统美德的内涵是博大精深的,选文中主 人公优秀的思想品德往往也呈现出多面性。“美德是个筐,事事往里装”,命题人看准了这 一点,往往在“某一种”传统美德的“点”上命题,制造出“主旨错位”的误区。

小题4:A项,不是钟离意命令属下遣送囚徒,而是皇帝命令大司徒属下.B项,“力排众议”无中生有。C项,“委地而不拜赐”表示不接受赏赐;不是“加赏”,而是“改为赏赐”。

点评:此类题实际上是对文言文文意的概括和分析,它的一般解法就是比对排除法:将选项所涉及的内容在原文中找到,归纳出原文的文意,然后和选项进行比对,从而辨别出正误。只是各选项对错误处的设置比较细腻,所以做题时要细致。

小题5:“臣位大/罪重”“郎位小/罪轻”结构相同,中间应该断开。注意句首常用词“若”“则”等。

点评:断句的基础在于对通篇文章的领会。因此断句前先要通读几遍,力求对全文的内容有个大体的了解,将能断开的先断开,逐步缩小范围,然后集中精力分析难断句与上下文的联系。在断句时,还应注意文章的体裁、语言风格、句意的完整与否。标点的使用要合乎规范,和现代汉语标点的用法相同。加强诵读,增强语感,对断句标点有很大的帮助。

小题6:注意得分点:① “归”承担;“义”名词活用作动词,坚守信义;句意各1分。②“此臧秽之宝”译为判断句得1分,“诚”确实;“拜”接受;各得1分。

点评:文言句子的翻译一定要把握句子中的关键词。这样关键词一定要翻译好,因为它关乎整个句子的翻译和翻译的得分。而要把握住这一点,高一的时候,就要做好这方面的功课。参考译文:钟离意字子阿,会稽山阴人。建武十四年,会稽瘟疫大爆发,病死的人数以万计,钟离意只身(赴疫区)亲自抚恤(难民),管理分发医药,所管辖地区的百姓多因他才得以保全并渡过难关。

钟离意被举荐为孝廉,再次升迁,应召到大司徒侯霸府供职。朝廷下令让大司徒府派属下押送囚犯到河内府,时值冬季十分寒冷,囚犯患病不能行走。路过弘农县时,钟离意便传下文书让县里替囚徒制作衣服,县里不得已给囚徒制作了衣服,但上书朝廷奏明此事。钟离意也将全部情况上报皇帝。光武帝见到奏章后,拿给侯霸看,并说:“你所派的属下怎么如此尽心仁义呢?这个人的确是良吏!”钟离意最终又在路上解除囚徒的枷锁,任凭他们选择到达目的地的路径,但与囚徒约定在规定的日期都要到达(目的地),(结果)没有人违约。

后来,钟离意被任命为瑕丘县令。有个叫檀建的县吏,偷窃县衙里的东西,钟离意屏退左右悄悄地询问,檀建叩头服罪,钟离意不忍施加刑罚,就让他长期休假。檀建的父亲了解(真相后),为檀建安排了酒席,对他说:“我听说无道之君用刀杀人,有道之君用义罚人。你犯这样的罪,这是命啊!”于是让檀建服药而死。建武二十五年,钟离意调任为堂邑县令。县民防广为父报仇,吃了官司坐了牢,他的母亲病亡,防广哭泣不食。钟离意哀怜他,于是决定放防广回家,使他能为母亲办丧事。属下都规劝钟离意,钟离意说:“如果获罪,由我一人承担;我坚守信义,决不连累大家。”于是就把防广放走了。防广安葬母亲后,果然回来坐牢。钟离意暗中将此事上报,防广最终被免除死罪。

显宗即位,钟离意被任命为尚书。这时交阯太守张恢因贪赃千金,被押回京师依法处死,(他贪污的)钱物等被记录在案并交予大司农。朝廷下诏将这些财物分赐给群臣。钟离意得到珠宝后,将它们全部放到地上而不接受赏赐,也不拜谢。显宗感到奇怪,便问他这样做的原因。钟离意回答说:“我听说孔子厌恶‘盗泉’的名称,在盗泉边宁可忍耐干渴也不喝泉水。这些东西是贪赃受贿得到的宝物,(我)确实不敢接受。”显宗感叹道:“尚书的话真清正啊!”于是改将库钱三十万赐给钟离意。调他做尚书仆射。

当时,皇帝下诏赐予投降的胡人后代细绢,负责办理此事的尚书把细绢数量的十误写为百。皇帝看到司农呈上的册子,大怒,召来尚书郎,准备打他,钟离意于是进来叩头说:“失误,常人都能够容忍,如果把懒散大意当作过失,那么我的职位高,罪责应较重;尚书郎职位低,罪责应轻一些。错误全在我一人,我应当首先被判罪。”于是脱去衣服准备接受惩罚。皇帝怒意消除,让钟离意戴好帽子并赦免了尚书郎。

钟离意做官五年,用仁爱恩德感化人,百姓多富足。后因长期卧病死于职上。

本题难度:一般

3、单选题 对下列加粗字的解释准确无误的一项是

[? ]

参考答案:D

本题解析:

本题难度:一般

4、阅读题 阅读下面的文言文,完成问题。

方以智,字密之,桐城人。父孔炤,明湖广巡抚,为杨嗣昌劾下狱,以智怀血疏讼冤,得释。以智崇祯庚辰进士授检讨会李自成破潼关范景文疏荐以智召对德政殿语中机要上抚几称善。以忤执政意,不果用。京师陷,以智哭临殡宫,至东华门,被执,加刑毒,两髁骨见,不屈。

贼败,南奔,值马、阮乱政,修怨欲杀之,遂流离岭表。自作序篇,上述祖德,下表隐志。变姓名,卖药市中。桂王称号肇庆,以与推戴功,擢右中允。扈王幸梧州,擢侍讲学士,拜礼部侍郎、东阁大学士,旋罢相。固称疾,屡诏不起。尝曰:“吾归则负君,出则负亲,吾其缁①乎?”

行至平乐,被絷。其帅欲降之,左置官服,右白刃,惟所择。以智趋右,帅更加礼敬,始听为僧。更名弘智,字无可,别号药地。

其闭关金陵高座寺也。友人钱澄之,亦客金陵,遇故中官为僧者,问以智,澄之曰:“君岂曾识耶?”曰:“非也。昔侍先皇,一日朝罢,上忽叹曰:‘求忠臣必于孝子!’如是者再。某跪请故,上曰:‘早御经筵,有讲官父巡抚河南,坐失机问大辟,某薰衣,饰容止如常时。不孝若此,能为忠乎?闻新进士方以智,父亦系狱,日号泣,持疏求救,此亦人子也。’言讫复叹,俄释孔炤,而辟河南巡抚,外廷亦知其故乎?”澄之述其语告以智,以智伏地哭失声。

以智生有异禀,年十五,群经、子、史,略能背诵。博涉多通,自天文、舆地、礼乐、律数、声音、文字、书画、医药、技勇之属,皆能考其源流,析其旨趣。著书数十万言,惟通雅、物理小识书盛行于世。(选自《清史稿》有删节)

【注】①缁,黑色,和尚穿缁色僧衣,指代和尚。

1.对下列句子中加粗的词的解释,不正确的一项是( )

A.加刑毒,两髁骨见/见:显现

B.以智趋右/趋:奔向

C.坐失机问大辟/坐:坐等

D.皆能考其源流,析其旨趣/旨趣:旨意

2.下列各组句子中,加粗的词的意义和用法相同的一项是( )

A.以忤执政意,不果用/以与推戴功

B.修怨欲杀之/书画、医药、技勇之属

C.吾其缁乎/澄之述其语告以智

D.求忠臣必于孝子/惟通雅、物理小识二书盛行于世

3.下列句子中,全都表现方以智“不屈”的一组是( )

①以智怀血疏讼冤

②京师陷,以智哭临殡宫

③变姓名,卖药市中

④固称疾,屡诏不起

⑤吾归则负君,出则负亲

⑥惟所择,以智趋右

A.①③⑥

B.②③⑤

C.③④⑥

D.④⑤⑥

4.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.方以智的父亲曾任湖广巡抚,被杨嗣昌弹劾而获罪,因为方以智血疏申冤才获释。

B.阮大铖当权,由于原先结下仇怨,想找借口杀方以智,使他在南都不能久留。

C.桂王在肇庆即位,任方以智为右中允,罢相之后扈王多次征召,他均称病不就。

D.方以智在平乐被清兵搜出,清帅反复逼降无效,最后方以智逃出来当了和尚。

5.用“/”给文言文阅读材料中画线的句子断句。

以智崇祯庚辰进士授检讨会李自成破潼关范景文疏荐以智召对德政殿语中机要上抚几称善。

6.将下列句子翻译成现代汉语。

①其帅欲降之,左置官服,右白刃,惟所择。

___________________________________________

②闻新进士方以智,父亦系狱,日号泣,持疏求救,此亦人子也。

___________________________________________

参考答案:1.C

2.A

3.C

4.D

5.以智∥崇祯庚辰进士/授检讨/会李自成破潼关/范景文疏荐以智/召对德政殿/语中机要/上抚几称善。(“∥”可断可不断)

6.①那统帅想劝降他,左边放着官服,右边放着白晃晃的刀子,要他选择(为官还是就刑)。

②(我)听说新科进士方以智,他的父亲也被囚禁到牢里,他每天哭号、流泪,拿着奏疏求人解救,这(同样)也是做人的儿子啊!

本题解析:

本题难度:一般

5、阅读题 阅读以下选段,回答问题。

义 田 记

钱公辅

范文正公,苏人也,平生好施与,择其亲而贫、疏而贤者,咸施之。方贵显时,置负郭常稔之田千亩,号曰“义田”,以养济群族之人。日有食,岁有衣,嫁娶婚葬,皆有赡。择族之长而贤者主其计,而时其出纳焉。日食,人一升,岁衣,人一缣,嫁女者五十千,再嫁者三十千,娶妇者三十千,再娶者十五千,葬者如再嫁之数,幼者十千。族之聚者九十口,岁入给稻八百斛。以其所入,给其所聚,沛然有余而无穷。屏而家居俟代者与焉,仕而居官者罢其给。此其大较也。

初,公之未贵显也,尝有志于是矣,而力未逮者二十年。既而为西帅,及参大政,于是始有禄赐之入,而终其志。公既殁,后世子孙修其业,承其志,如公之存也。公既位充禄厚,而贫终其身。殁之日,身无以为敛,子无以为丧,惟以施贫活族之义遗其子而已。

昔晏平仲敝车羸马,桓子曰:“是隐君之赐也。”晏子曰:“自臣之贵,父之族,无不乘车者;母之族,无不足于衣食者;妻之族,无冻馁者;齐国之士,待臣而举火者,三百余人。以此而为隐君之赐乎?彰君之赐乎?”于是齐侯以晏子之觞而觞桓子。予尝爱晏子好仁,齐侯知贤,而桓子服义也。又爱晏子之仁有等级,而言有次也;先父族,次母族,次妻族,而后及其疏远之贤。孟子曰:“亲亲而仁民,仁民而爱物。”晏子为近之。观文正之义,贤于平仲,其规模远举,又疑过之。

呜呼!世之都三公位,享万钟禄,其邸第之雄,车舆之饰,声色之多,妻孥之富,止乎一己,而族之人不得其门而入者,岂少哉!况于施贤乎!其下为卿大夫,为士,廪稍之充,奉养之厚,止乎一己;族之人瓢囊为沟中饥者,岂少哉?况于他人乎!是皆公之罪人也。

公之忠义满朝廷,事业满边隅,功名满天下,后必有史官书之者,予无可录也。独高其义,因以遗于世云。

注释:范文正公,即范仲淹。

小题1:下列句子中划线词解释不正确的一项是(?)(3分)

A.择族之长而贤者主其计主:主持、管理

B.仕而居官者罢其给罢:停止

C.昔晏平仲敝车羸马敝:损坏

D.是皆公之罪人也是:这些

小题2:以下各组句子中,全都表现范仲淹“美德”的一组是

①平生好施与?②嫁娶婚葬,皆有赡

③既而为西帅,及参大政?④公既位充禄厚,而贫终其身

⑤予尝爱晏子好仁?⑥公之忠义满朝廷

A.①③⑤

B.①④⑥

C.②③⑥

D.②④⑤

小题3:下列对原文的叙述不准确的一项是(?)(3分)

A.本文记述了范仲淹乐善好施、救济族中穷人的事迹,他年轻的时候就有这个志向,直到做大官后才得以实现。

B.范仲淹去世时,没有钱财装殓,子女也没有钱财为他举办像样的丧事,但他把救济贫寒、养活亲族的道义,留给了子女。

C.范仲淹认为办“义田”的举措比晏子的行为更接近孟子的要求,并且他的做法要更高明、更有远见。

D.作者在极力赞颂范仲淹义举的同时,也斥责了那些身居高位、享受厚禄却只顾自己的达官贵人。

小题4:把文中划线句子译成现代汉语。(6分)

(1)公既殁,后世子孙修其业,承其志,如公之存也。(3分)

(2)独高其义,因以遗于世云。(3分)

参考答案:

小题1:C

小题1:B

小题1:C

小题1:(1)他去世之后,后代的子孙修明他的事业,继承他的志向,和他在世的时候一样。(3分)

(2)唯独敬仰推崇他的道义,因而记叙“义田”之事以留赠世人(只是推崇他的义举,因而把他写下来,以便在世上流传)。(3分)

本题解析:

小题1:破旧”的意思。

小题1:③⑤与范仲淹“美德”无关

小题1:是作者认为,不是范仲淹认为。

小题1:本题考查翻译能力。关键词为(1)既,也就是已经发生的事,修译为修明,承译为继承。(2)高译使之高,即推崇。遗译为留传。于译为在```地方。

【参考译文】

范文正公,苏州人,平时乐于用钱财帮助别人,选择那关系亲近而贫穷、关系疏远而贤能的人,都予以帮助。当他贵重显达之时,购置近城保收的良田一千亩,称作“义田”,用来养育救济本家族的人们。使他们天天有饭吃,年年有衣穿,嫁女、娶妻、生病、丧葬都予以资助。选择家族中年长辈高而且贤德的人主管帐目,经常总计收入和支出。每天的饭,一人供给一升米;每年的衣服,每人分给一匹细绢。嫁闺女的发给五十千线,闺女改嫁的发给三十千线;娶儿媳妇的发给三十千线,再娶的发给十五千线;丧葬发给的费用和闺女再嫁的数目相同,孩子的丧事发钱十千。族人聚居的九十多口,义田每年收入供分配用的稻子八百斛,用它所收入的粮食,来供应在这里的聚居的族人,充裕有余而无枯竭之时。退居在家、等待职务的人予以供给,出仕为官的人则停止供给。这就是它的大致情况。?

当初,范公还未贵重显达时,就曾有过这种愿望,而无力实现长达二十年之久。后来做了西部边境的统帅,又入朝参与主持朝政,从此才开始有了俸禄赏赐的收入,而终于实现了自己的志愿。他去世之后,后代的子孙修明他的事业,继承他的志向,和他在世的时候一样。他虽地位高俸禄多,却终生过着清贫的生活。逝世的时候,甚至没有钱财装殓,子女们也没有钱财为他举办像样的丧事。他只是把救济贫寒、养活亲族的道义,留传给子女罢了。?

古时候晏平仲乘破车、驾瘦马。陈桓子说:“这是隐瞒君主的赏赐啊。”晏子回答说:“自从我显贵以后,父系的亲族,没有不坐车的人;母系的亲族,没有衣食不足的人;妻子的亲族,没有挨饿受冻的;齐国的士子,等待我的接济而点火做饭的有三百多人。象这样,是隐瞒君主的赏赐呢?还是彰明君主的赏赐呢?”于是齐君使用晏子的酒杯,罚桓子饮酒。我仰慕晏子好行仁德,齐君了解贤者,而桓子能认错服义。又仰慕晏子的仁德有亲疏层次之分,而言辞有井然的次序:先说父系亲族,后说母系亲族,再说妻子的亲族,最后才提到关系疏远的贤者。孟子说:“由爱自己的亲人而施仁德于民众,由对民众仁德而爱惜世间万物。”晏子的作为接近于这一点啊。现在从范文正公的购置义田这件事来看,是比晏平仲还要贤明啊。他施行的规模的久远和全面,恐怕是要超过晏子的。?

啊!当今世上那些身居三公职位,享受万钟禄米的人,他们宅第的雄伟,车驾的华丽,歌妓的众多,妻儿的富有,仅是为满足自己一个人的私欲而已。本族的亲人不能登门的,难道还少吗?何况说帮助疏远的贤者呢?地位在他们以下的是卿,是大夫,是士,禄米的充裕,享用的丰富,也仅是为满足自己一个人的私欲而已。本族的亲人,拿着破碗讨饭,成为沟中的饿殍的,难道少吗?何况对于其它的人呢?这些人都是范文正公的罪人啊!

范文正公的忠义誉满朝廷,业迹流布边境,功名传遍天下,后代一定会有史官记载的,我可以不用赘述了。唯独敬仰推崇他的道义,因而记叙“义田”之事以留赠世人(只是推崇他的义举,因而把他写下来,以便在世上流传)。

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高中语文答题技巧《语言文字运用.. | |