1、其他题 补写出下列名篇名句中的空缺部分。

小题1:半卷红旗临易水,____________。报君黄金台上意,____________。(李贺《雁门太守行》》

小题2:____________,不尽长江滚滚来。________________,百年多病独登台。(杜甫《登高》》

小题3:臣本布衣,躬耕于南阳,____________,____________。 (诸葛亮《出师表》)

参考答案:

小题1:霜重鼓寒声不起?提携玉龙为君死

小题2:无边落木萧萧下?万里悲秋常作客

小题3:苟全性命于乱世?不求闻达于诸侯

本题解析:试题分析:易错字:

小题1:携;

小题2:萧,常,作;

小题3:苟,侯。

本题难度:简单

2、阅读题 阅读下面一首宋词,完成后面各题。

点绛唇

王禹偁

雨恨云愁,江南依旧称佳丽。水村渔市,一缕孤烟细。天际征鸿,遥认行如缀。平生事,此时凝睇,谁会凭栏意!

【注】王禹偁,宋时巨野人。晚贬知黄州,世称王黄州。后拜左司谏、知制诰。淳化二年,贬商州团练副使。真宗时,以直书史事,再贬出京,知黄州,徙蕲州。

1、词中“水村渔市,一缕孤烟细。天际征鸿,遥认行如缀”展现了怎样的画面?请用生动的语言加以描绘。

________________________________________________________________________________

2、这首词在表现手法上有怎样的特点?寄寓了词人怎样的感情?

________________________________________________________________________________

参考答案:1、在濛濛的雨幕中,村落渔市点缀在湖边水畔;一缕淡淡的炊烟,从村落上空袅袅升起。水天相连的远处,一行大雁,首尾相连,款款而飞。(意对即可)

2、这首词以清丽的笔触、沉郁而高旷的格调,寓情于景,通过描绘江南雨景,寄寓了作者积极用世、渴望有所作为的政治理想和怀才不遇的苦闷情怀。(意思对即可)

本题解析:

本题难度:一般

3、阅读题 阅读下面这两首宋诗,然后回答问题。(10分)

青玉案?贺铸

凌波不过横塘路,但目送,芳尘去。锦瑟华年谁与度?月桥花院,琐窗朱户,只有春知处。

飞云冉冉蘅皋暮,彩笔新题断肠句。试问闲愁都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。

虞美人?李煜

春花秋月何时了,往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。

雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

(1)《青玉案》词上片中“凌波不过横塘路”语出三国?(填写作家名)的《洛神赋》中:“?,罗袜生尘” (2分)

(2分)

(2)《青玉案》整个上片最主要采用了什么手法,描写了怎样的一个女子,作者借此表达了怎样的情感?(3分)

_________________________________________________________________________

(3)两首词都堪称写“愁”的经典,尤其是下阕的渲染,有人评价说贺铸词中的“愁”要比李后主词中的“愁”渲染得更充分,你同意这个说法吗?并请说明理由。(5分)

_________________________________________________________________________

参考答案:(1)曹植?凌波微步(2分)

(2)虚实结合?美丽却又寂寞、美好年华虚度?寄托了词人自己沉沦下僚,一辈子不被人知重的无奈之情(3分)

(3)(5分)提示:同意,作者妙笔一点,用博喻的修辞手法(1分,写比喻也可)将无形变有形,将抽象变形象,变无可捉摸为有形有质,用连天的烟草写出愁的无边,用满城飞舞风絮写出愁的杂乱纷繁,用连绵梅雨写出愁之长,连绵无期。(3分 特点)形象突出“愁”多。(1分)

不同意,以水喻愁,用比喻、夸张手法(1分,对一个可给分)含蓄地将愁思的长流不断,无穷无尽与滔滔水势联系在一起,既富哀怨亦蕴大气,让人不由自主的陷入了这奔涌而出的忧郁之中。(3分 写出特点)形象突出“愁”多(1分)

整个答题思路:表明观点1分,手法效果2分 情感1分,指出优缺点1分

本题解析:略

本题难度:一般

4、阅读题 阅读下面这首词,回答问题。

鹧 鸪 天?

魏 初

去岁今辰却到家,今年相望又天涯。一春心事闲无处,两鬓秋霜细有华。

山接水,水明霞,满林残照见归鸦。几时收拾田园了,儿女团圆夜煮茶?

小题1:综观全词,试分析“心事”具体指的是什么?(3分)

?

___________________________________________________________________________

小题2:“山接水,水明霞,满林残照见归鸦”在景物描写上运用了哪些艺术手法?该处景物描写在全词中有何作用?试具体分析。(4分)

?

_______________________________________________________________________

参考答案:

小题1:思乡,思亲,想与家人团聚,安享天伦之乐;慨叹年华易逝,人生易老;厌倦仕途与奔波,希望归隐田园。(3分,每点1分)

小题2:写法:①写景由远及近,(层次分明),“山”“水”“霞”是远景,“林”“鸦”是近景。②动静结合,(鲜活灵动),“山”“水”“霞”“林”是静景,“归鸦”是动景。作用:①以景写情(或借景抒情,或融情于景),通过山水、残照、归鸦等景物,抒发思乡之情;②烘托气氛,营造出一种清冷而怅然的意境,突出客居他乡的孤寂之情。(写出一点给2分,答出两点给4分)

本题解析:

小题1:试题分析:由于“一春”都在想“心事”,没有一刻空闲,所以“两鬓”已有些花白,像是点点“秋霜”。“心事”指什么?联系上下文来看,当是想家,想归隐田园,想安享家庭生活的天伦之乐。念兹在兹的亲情日日萦绕在心头,挥之不去,催人易老,鬓发哪能不斑白呢?当然,这毕竟不是深哀巨痛,还用不着“白发三千丈,缘愁似个长”般的夸张,因此他只老老实实地说“两鬓秋霜细有华”。但语气虽然平淡,却很耐读,好像低度的醇酒,人口并不浓烈,然而细斟缓酌,饮之既久,也一样醉人。

点评:解答该题时,要从整体上加以把握,作者所说的“心事”,跟最后一句联系最紧密“几时收拾田园了,儿女团圆夜煮茶?”

小题2:试题分析:“山接水,水明霞。满林残照见归鸦。”上片四句全是叙事,过片乘着换头的机会,捎带着换了一副笔墨,就旅途景物略事点染,于是便有峰回路转之妙。山水相缪,馀霞成绮,落日把树林烧得通红……这迷人的景象值得为唐人李商隐诗下一转语:虽是近黄昏,夕阳无限好!然而大煞风景的是残照的逆光中竟影现出了点点“归鸦”!可见再迷人的景色在游子眼会成为思家情结的膨化剂。鸦而曰“归”,一“归”字大可玩味。“鸦”能“归”,人反而不能“归”,竟是人不如鸦了,岂不可怜可悯可哀可叹?已用鸦之“归”暗点了人之不得“归”,然而人虽一时不得“归”,心却在向往着那一天,于是便顺理成章地逗出了最后的这两句“几时收拾田园了,儿女团圆夜煮茶?”——也是全词最精彩、最高潮的两句。虽然“何时”能“归”还不确定,但只要有了这份心,“归”期也就不远了。

点评:表现手法是诗人用以抒民感情的手段方法,要准确答题,必须熟悉常用的一些表现手法。(分为抒情手法、描写手法、修辞手法三大类)本题型的解答思路为:①准确 指出用了何种手法。②结合诗句阐释为什么是用了这种手法。③此手法有效传达出诗人怎样的感情,取得了什么艺术效果。本题考查学生“鉴赏诗歌的的表达技巧”的能力。

本题难度:一般

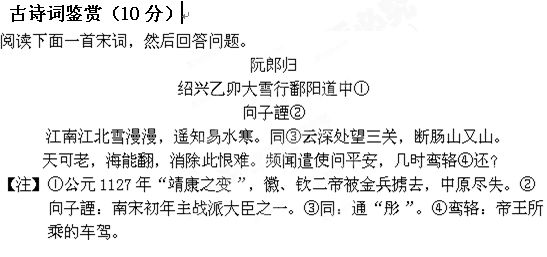

5、阅读题

小题1:这首词的上片是怎样表现“断肠”的?(3分)

小题2:“天可老,海能翻,消除此恨难”运用了哪种表现手法?请作简要分析(3分)

小题3:这首词表达了词人什么样的思想感情?(4分)

? ?

?

?

参考答案:

小题1:①起笔设境,渲染氛围:江南江北,大雪漫天,阴冷苍凉。②展开联想,吐露悲意:易水清寒 ,国家蒙难,其悲不堪。③即景述怀,强化情感:彤云密布,关山重重,肝肠寸断。

,国家蒙难,其悲不堪。③即景述怀,强化情感:彤云密布,关山重重,肝肠寸断。

评分建议:每点1分。

小题2:反衬。(1分)以“天可老”“海能翻”反衬“此恨”难消。(2分)评分建议:如答“衬托”亦可。如答“化用”并能作简要说明,得2分。如答“对比”,不得分。

小题3:①对中原尽失、二帝被掳的伤痛之情。(1分)②对“靖康之耻”难以忘怀、难以洗雪的痛切之情;(2分)③对故国故君的思念之情。(1分)

本题解析:略

本题难度:一般