1、阅读题 阅读下面的诗歌,然后回答问题。

醉眠

[宋]唐庚

山静似太古,日长如小年。

余花犹可醉,好鸟不妨眠。

世味门常掩,时光簟已便。

梦中频得句,拈笔又忘筌。

(1)请概括诗歌描写的形象。

____________________________________________________________________________________________________

(2)本诗的“诗眼”是什么?请结合具体的诗句说明理由。

____________________________________________________________________________________________________

参考答案:(1)诗歌通过抒情主人公独酌、醉眠、梦醒的描写,刻画了一个怡然自得的饮者形象。

(2)“世味”。从首联中的“山静”“日长”等词可以看出诗人的寂寞;颈联中“门常掩”一词又透露出一种孤独之情;而“梦中频得句”的兴高采烈,则是一种心灵上的痛苦挣扎。(意对即可)

本题解析:

本题难度:一般

2、语言运用题 阅读下面一首宋词,然后回答问题。(6分)

昭君怨

郑域

道是花来春未,道是雪来香异。竹外一枝斜,野人家。

冷落竹篱茅舍,富贵玉堂琼榭。两地不同栽,一般开。

(1)这是一首咏物词,吟诵的对象是什么?上阕写了哪些方面?

(2)这首词下阕主要用了哪种修辞手法?请结合词的体内容作简要赏析。

参考答案:1、梅。开花的时间、花香、生长的环境

2、对比。词人通过栽于竹篱茅舍之梅,与栽于玉堂琼谢之梅的对比,写梅花环境虽不同,花开则无异,表现词人坚持操守,决不因际遇而改变操守的情怀。

本题解析:无

本题难度:一般

3、阅读题 阅读下面两首诗,然后回答问题。

裴给事宅白牡丹

(唐)裴潾

长安豪贵惜春残,争赏街西紫牡丹。

别有玉盘承露冷,无人起就月中看。

赏小园牡丹有感

(宋)陆游

洛阳牡丹面径尺,膵畤①牡丹高丈余。

世间尤物有如此,恨我总角东吴居。

俗人用意苦局促,目所未睹辄谓无。

周汉故都亦岂远,安得尺箠②驱群胡!

[注] ①膵畤:秦文公祭祀白帝处,在今陕西富平县,汉属左冯翊,为长安“三辅”所辖,诗中借指长安一带之地。唐宋时代,长安、洛阳牡丹极盛。②箠:鞭子。

(1)裴潾《裴给事宅白牡丹》诗中的白牡丹有何特点?是如何表现的?

答:_____________________________________________________

(2)裴诗与陆诗同为写牡丹,却抒发了不同的感情,试作简要分析。

答:_____________________________________________________

参考答案:(1)幽雅高洁(超尘脱俗,冰清玉洁);运用对比、衬托,豪贵争赏紫牡丹与无人赏白牡丹形成鲜明的对比,月夜和冷露更衬托出白牡丹的雅致高洁。

(2)裴诗托物言志(以物喻人),同情白牡丹孤寂的处境,含蓄地抒发了裴给事之高洁品行朝中竟无人赏识的感慨。陆诗运用联想与想象,从赏小园牡丹联想到洛阳、长安牡丹的盛况,感叹这两处失地不能收复,抒发了渴望收复中原的强烈愿望。(意对即可)

本题解析:

本题难度:一般

4、阅读题

宣州送裴坦判官往舒州

杜牧

日暖泥融雪半消,行人芳草马声骄。

九华山路云遮寺,清弋江村柳拂桥。

君意如鸿高的的,我心悬旆正摇摇。

同来不得同归去,故国逢春一寂寥!

注释:九华山在池州青阳西南,为宣州清弋江村去舒州的必经之处。

【小题1】这首诗在写景上很成功,请以颔联为例,说说此联写景的特点与作用。(4分)

【小题2】诗的前两联环境描写与后两联诗人的心情构成强烈反差,请作简要赏析。(4分)

参考答案:

【小题1】

写景特点:①远近结合。②动静结合。③虚实结合。(答两点即可,一点1分)

作用:①交代送别的时间、地点。②抒发了依依惜别之情。(答对一点1分)

【小题2】

诗的前半部分环境描写与后半部分诗人惆怅心情构成强烈对比(答“反衬”“以乐景衬哀情”也可)(1分):江南的早春,空气是那样清新,阳光是那样明亮,芳草是那样鲜美;雾缭绕的九华山路旁,寺宇时隐时现,绿水环抱的青弋江村边,春风杨柳,轻拂桥面。(2分)人(裴坦)是那样倜傥风流,热情自信,周围一切都包孕着生机,充满了希望;而诗人自己并没有因此感到高兴,反而受到刺激,更加深了内心空虚无着、怅然若失的痛苦。(1分)

本题解析:

【小题1】

《宣州送裴坦判官往舒州,时牧欲赴官归京》是唐代著名诗人杜牧在公元839年(开成四年)春所题写的诗作。该诗表达了诗人与好友裴坦的依依惜别之情,以及对好友美好前程的祝愿。这首诗在写景上很成功,主要采用了以乐景衬悲情的写作手法,从而非常形象地展露出了作者的思想感情。

颔联两句“九华山路云遮寺,清弋江村柳拂桥。”展示了两幅美景。一幅是悬想中云雾缭绕的九华山路旁,寺宇时隐时现。九华山是中国佛教四大名山之一,有“佛国仙城”之称。山在池州青阳(今属安徽)西南,为宣州去舒州的必经之处。“九华山路”暗示裴坦的行程。一幅是眼前绿水环抱的青弋江村边,春风杨柳,轻拂桥面。青弋江在宣城西,江水绀碧,景色优美。“清弋江村”,点明送别地点。“云遮寺”,“柳拂桥”,最能体现地方风物和季节特色,同时透出诗人对友人远行的关切和惜别时的依恋之情。这里以形象化描绘代替单调冗长的叙述,语言精炼优美,富有韵味。两句一写山间,一写水边,一写远,一写近,一写虚景,一写实景,静景中包含着动态,画面形象而鲜明,使人有身临其境的感觉。以上四句通过写景,不露痕迹地介绍了环境,交代了送行的时间和地点,暗示了事件的进程,手法是十分高妙的。后面四句,借助景色的衬托,抒发惜别之情,更见诗人的艺术匠心。

考点:鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧。能力层级为鉴赏评价D。

【小题2】

诗的前半部分环境描写与后半部分诗人惆怅心情构成强烈对比:江南的早春,空气是那样清新,阳光是那样明亮,芳草是那样鲜美,人(裴坦)是那样倜傥风流,热情自信,周围一切都包孕着生机,充满了希望;而诗人自己并没有因此感到高兴,反而受到刺激,更加深了内心的痛苦。这里是以江南美景反衬人物的满腹愁情。花鸟画中有一种“背衬”的技法,就是在画绢的背面著上洁白的铅粉,使正面花卉的色彩越发娇艳动人。

考点:评价文章的思想内容和作者的观点态度。能力层级为鉴赏评价D。

本题难度:一般

5、阅读题 阅读下面一首宋诗,然后回答问题(6分)

葛溪驿

王安石

缺月昏昏漏未央,一灯明灭照秋床。?病身最觉风露早,归梦不知山水长。

坐感岁时歌慷慨,起看天地色凄凉。?鸣蝉更乱行人耳,正抱疏桐叶半黄。

注:①这首诗写于宋仁宗二年(1050)自临川赴钱塘(今浙江杭州)途宿驿中;②漏:漏壶,古时计时器。

(1)诗的结尾写蝉声嘈杂,诗人心情烦乱。诗人为什么心“乱”?请结合诗句,具体说明。(4分)

(2)从全诗看,诗人运用了哪些表达技巧来抒发自己情感?请略加分析。(2分)

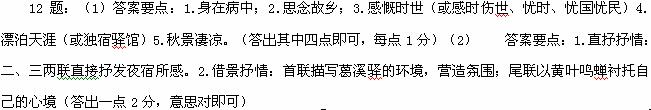

参考答案:

本题解析:略

本题难度:简单