| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高中语文基础知识《文言文阅读》考点强化练习(2019年练习版)(二)

①言秦汉之间事,秦所以失,汉所以兴者。? ②今陛下以啬夫口辩而超迁之,臣恐天下随风靡。? ③释之追止太子、梁王,毋入殿门。? ④于是,使骑捕之属廷尉。? ⑤释之奏曰:“此人犯跸,当罚金。”? ⑥假令愚民取长陵一土,陛下且何以加其法乎?? A.①②⑤ B.①④⑥ C.②③④ D.③⑤⑥ |

参考答案:

小题1:C

小题1:D

小题1:D

小题1:(1)、如果它中间有可以让人产生贪欲的东西,即使用铜汁把南山浇铸起来,别人也还能有缝隙进去;如果它中间没有可以让人产生贪欲的东西,即使没有石棺,也不用担心。2)、法律是皇上和天下人应共同遵守的,这件事按法律应当如此;改变法律并加重处罚,这会让老百姓对法律产生不信任感,将来老百姓又该怎样做才对呢?

本题解析:

小题1:C(A.徙:提拔;B.便宜:便利适宜;D.不过:没有责怪。)

小题1:D(①并无法律依据;②张释之的担心;④文帝的行为。)

小题1:D(不是因恐惧而生的病。)

小题1:略

参考译文:?

张释之,字季,南阳堵阳人。中郎将袁盎知道他很有才能,就奏请提拔张释之做了谒者仆射的官。张释之朝见后,上前进献一些方便适宜的计策。文帝说:“不要高谈阔论,只要现在行得通就可以了。”于是张释之就谈秦朝和汉朝的事情,分析了秦朝失去天下以及汉朝能夺取天下的原因。文帝称好。

一次,随从文帝出行。文帝登上养虎的围栏,向上林尉询问各种禽兽的情况,一共问了十几个问题,上林尉左顾右看,都回答不出来,养虎的工人在旁边代上林尉回答得很详细。文帝说:“官吏难道不应该如此吗!上林尉是个没有才能的人!”下诏让张释之授予养虎的工人上林令的官职。张释之上前说:“现在陛下因为养虎工人的能言善辩而过多地提拔他,我担心天下的人会争着效仿,只注重会说话,而不注重做实事。”文帝说:“说得对。”就没有实施了。

不久,太子与梁王同坐一辆车上朝,经过司马门时没有下车,于是张释之追上去阻止太子和梁王,不让他们进入殿门。并以在司马门不下马不敬的罪名弹劾他们。薄太后听说这件事情后,派使者拿着诏书赦免了太子和梁王,他们才得以进入殿门。文帝因此觉得张释之是个了不起的人,就授予他中大夫的官职。有一次,跟随文帝出行到霸陵。文帝对大臣们说:“啊,用北山的石头做外棺,把麻和丝絮切断铺在石缝里,然后用漆汁粘好,这样别人动得了吗?左右的人都说“好”!张释之说:“如果它中间有可以让人产生贪欲的东西,即使用铜汁把南山浇铸起来,别人也还能有缝隙进去;如果它中间没有可以让人产生贪欲的东西,即使没有石棺,也不用担心。”文帝称好。授予张释之廷尉的官职。

一次文帝出行经过中渭桥,有个人从桥下跑出来,使文帝马车的马受到了惊吓。张释之审问他。那人回答说:“听到警跸的声音,就躲到桥下去了。过了很久,以为皇上已经走了。”张释之回奏文帝说:“这个人没有遵守警跸而犯法,应当判他罚金。”文帝发怒说:“这个人惊吓了我的马,难道不是有意要伤害我吗?可是你却只判处他罚金!”张释之说:“法律是皇上和天下人应共同遵守的,这件事按法律应当如此;改变法律并加重处罚,这会让老百姓对法律产生不信任感,将来老百姓也不知道怎样做才是,希望陛下仔细考虑。”文帝过了很久才说:“你的判决是正确的。”

后来有人偷盗高祖庙里神座前的玉环,被抓住了。文帝很生气,交给张释之处理。张释之按盗窃宗庙供用器物的有关律法上报,判决这个人在街上当众处死。文帝大怒说:“这个人没有道德,竟敢偷盗先帝庙里的东西,我交给你处理的原因,是想杀了他全家,而你却按法律判决上报,这不能体现我对宗庙敬奉的诚意。”张释之脱去帽子,跪在地上谢罪说:“按法律这样处理就够了。现在盗窃宗庙的器物就杀他全家,如果这个人盗挖了长陵的墓地,陛下又将怎样处罚他呢?”文帝向太后禀报了这件事,后来才同意了张释之的判决。

文帝死后,景帝继位。张释之很害怕景帝治他的罪,想称病辞职,又怕惹怒景帝而被杀;想见景帝主动谢罪,又怕景帝不原谅他。最终还是去见了景帝并谢罪,景帝没有怪罪他。张释之侍奉景帝一年多,后因年老生病而死了。

太史公说:张释之的话有长者的风范,他遵守法律,不阿谀奉承。《论语》上说:“不了解这个人,了解他的朋友就够了。”张释之的言论可以作为朝廷上的典范。《尚书》说:“不有所偏私,不袒护同党,君王的道路才会平坦;不袒护同党,不有所偏私,君王的道路才会通达。”张释之差不多做到了

本题难度:一般

2、阅读题 阅读下面一段文言文,完成:

新修滕王阁记?韩愈

愈少时则闻江南多临观之美,而滕王阁独为第一,有瑰伟绝特之称;及得三王①所为序、赋、记等,壮其文辞,益欲往一观而读之,以忘吾忧;系官于朝,愿莫之遂。十四年,以言事②斥守揭阳,便道取疾以至海上,又不得过南昌而观所谓滕王阁者。其冬,以天子进大号③,加恩区内,移刺袁州。袁于南昌为属邑私喜幸自语以为当得躬诣大府受约束于下执事及其无事且还傥得一至其处窃寄目偿所愿焉。至州之七月,诏以中书舍人太原王公为御史中丞,观察江南西道;洪、江、饶、虔、吉、信、抚、袁悉属治所。八州之人,前所不便及所愿欲而不得者,公至之日,皆罢行之。大者驿闻,小者立变,春生秋杀,阳开阴闭。令修于庭户数日之间,而人自得于湖山千里之外。吾虽欲出意见,论利害,听命于幕下,而吾州乃无一事可假而行者,又安得舍己所事以勤馆人?则滕王阁又无因而至焉矣!

其岁九月,人吏浃和,公与监军使燕于此阁,文武宾士皆与在席。酒半,合辞言曰:“此屋不修,且坏。前公为从事此邦,适理新之,公所为文,实书在壁;今三十年而公来为邦伯,适及期月,公又来燕于此,公乌得无情哉?”公应曰:“诺。”于是栋楹梁桷板槛之腐黑挠折者,盖瓦级砖之破缺者,赤白之

工既讫功,公以众饮,而以书命愈曰:“子其为我记之!”愈既以未得造观

为叹,窃喜载名其上,词列三王之次,有荣耀焉;乃不辞而承公命。其江山之好,登望之乐,虽老矣,如获从公游,尚能为公赋之。

元和十五年十月某日,袁州刺史韩愈记。

[注]①王勃作《滕王阁序》,王绪作《滕王阁赋》,王仲舒作《修滕王阁记》。后两作已失传。

②言事:指上《论佛骨表》被贬斥揭阳。

③大号:年号。

1.对下列句子中加点的词语的解释,不正确的一项是

A.壮其文辞?壮:以……为壮,认为……壮美。

B.窃寄目偿所愿焉?窃:私下里。

C.公与监军使燕于此阁?燕:同“宴”,设宴席。

D.于是栋楹梁桷板槛之腐黑挠折者?槛:门槛。

2.下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是

A.十四年,以言事斥守揭阳?诸侯以公子贤,多客,不敢加兵谋魏十余年

B.又不得过南昌而观所谓滕王阁者?故舍汝而旅食京师,以求升斗之禄

C.词列三王之次,有荣耀焉?去年之墓而葬焉,其为时止十有一月耳

D.子其为我记之?王之好乐甚,而齐国其庶几乎

3.下列对原文有关内容的分析和评价,不正确的一项是

A.滕王阁是初唐时高祖之子滕王李元婴官洪州都督时所建,危楼高耸,下临赣江,远览山川,俯瞰城府。后又曾改建,壮丽非凡,独为江南第一。韩愈在此正是以对滕王阁的赞美开始行文的。

B.因为有“壮美之辞”的“序赋记等”,作者自然“益欲往一观而读之”,以忘却自己的烦忧。下面笔势一转,却是“系官于朝,愿莫之遂”,并未能如愿前去观赏。

C.末尾“其江山之好,登望之乐,虽老矣,如获从公游,尚能为公赋之”,作者在叙事之外,又以不尽之言,寄寓了老之将至兴尽而归之意。

D.全篇除用少数文字扼要记叙了滕王阁的修建过程外,几乎全是围绕登阁一事倾诉心向往之而不得偿愿之情,勾起读者去想象滕王阁的美。

4.将文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语

①而吾州乃无一事可假而行者,又安得舍己所事以勤馆人?

②今三十年而公来为邦伯,适及期月,公又来燕于此,公乌得无情哉?

参考答案:

1.D

2.B

3.C

4.

①但是我的地方没有一件事情可借来出行,又怎么能放下自己的事情来使您的接待之人辛劳呢?

②现在,(您离开南昌)三十年后,您来到南昌做地方长官,今天刚好一周月,您又来这设宴。您怎么能没有情感呢?

本题解析:

1.槛:栏杆

2.B项都为连词,表承接。A项,介词,因为;连词,表原因。C项,语气词,啊;代词,表代五人。D项,副词,表期望语气,相当于“希望”;表揣测语气,相当于“大概”。

3.“寄寓了老之将至兴尽而归之意”错,应为寄寓了满腔不尽之意。

4.

①而、假、安、以、勤,五个关键点

②伯、适、燕、乌、与此,五个关键点

翻译 :

韩愈年轻的时候听说江南江南多有(宜于)登临游赏的所在,只有滕王阁是第一。有瑰丽,雄伟、奇绝、独特的称号。等到三王写这些文章,觉得他们文章很壮美,更加想去那里看一看然后来阅读前人文章,以便忘记我的忧愁。受在朝廷做官的束缚,参观滕王阁的愿望没有机会实现他。14年,因为谈论事情(佛骨)被贬留守揭阳,因为想近便,走了捷径,以至取道海上,又不能够过往南昌来看看所说的滕王阁。这年冬天,因为皇帝庆祝年号,在国内施加恩德,转任袁州。袁州是南昌的附属地方,我私下里高兴侥幸的对自己说,认为应当能够亲自到南昌府,接受您的管制在你的手下做官,等到没有事情将要返还的时候,或许可以有一机会到滕王阁的所在,我私下里寄托眼睛满足所期望的事情啊。到了袁州七月的时候,把中书舍人太原王公作为御使中丞的诏书下达了,考察江南西道;洪、江、饶等地都是所属管治的地方。八个地方的百姓,以前不方便的以及要求不能满足的,王公到了之后,都停止了,一切都正常运行。大的事情通过使者告知,小的事情立刻就改变了,过了一些时日,在短时间内,百姓有美好的品德,然而您在很远的地方游山玩水。我虽然想提出些意见,谈论利益和弊端,在你的府下听从命令,但是我的地方没有一件事情可借来出行,又怎么能放下自己的事情来麻烦你的接待之人?于是滕王阁又没有机会来到达啊

这年九月,百姓和官员融洽,您和监军让人设宴在这个地方,文官武将宾客士人都在酒席上。宴会进行中途,汇合各种言辞说,这阁子若不修整,将毁坏。以前您作为这里的官员,有恰当理由来使它新,您的文章,确实写在墙壁上。现在三十年后,您来到南昌做地方长官,今天刚好一周月,您又来这设宴。您怎么能没有情感呢?您说是。于是栋梁,腐烂变黑弯曲折断的楹柱屋梁椽子木板栏杆,破败残缺的屋盖瓦片台阶砖子,色彩中浸坏模糊不鲜艳的,修治他就停止。没有比前人奢侈,没有荒废作为后人的景观。

工程已经完成,您和大家喝酒,同时写信命令我替你记录这件事情。我既然因为没有到达景观做叹息,私下里高兴名字能列在它的上面,文章列在三王的下边,有荣耀啊。于是不推辞接受了您的命令。那山河的优美,登临眺望的快乐,即使年龄很大了,如果能获得机会和您一起游玩,还能为您做文章 。

本题难度:简单

3、阅读题 阅读下面的文言文。

张砺,字梦臣,磁州滏阳人也。砺幼嗜学,有文藻。在布衣时,或睹民间争竞,必为亲诣公府,辨其曲直,其负气也如此。唐同光初,擢进士第,寻拜左拾遗,直史馆。会郭崇韬伐蜀,奏请砺掌军书。蜀平,崇韬为魏王继岌所诛,时崇韬左右亲信皆惧祸奔逃,惟砺诣魏王府第,恸哭久之,时人皆服其高义。及魏王班师,砺从东归。至利州,会康延孝叛,回据汉州,圜奉魏王命,回军西讨延孝。时砺献谋于圜,请伏精兵于后,先以羸师诱之,圜深以为然。延孝本骁将也,任圜乃儒生也,延孝闻圜至,又睹其羸师,殊不介意,及战酣,圜发精兵以击之,延孝果败,遂擒之以归。是岁四月五日至凤翔,内官向延嗣奉庄宗命,令诛延孝。监军李延袭已闻洛中有变,故留延孝,且害任圜之功故也。圜未决,砺谓圜曰:“此贼构乱,遂致凯旋差晚,且明公血战擒贼,安得违诏养祸,是破槛放虎,自贻其咎也。公若不决,余自杀此贼。”任圜不得已,遂诛延孝。

未几,父之妾卒。初,妾在世,砺以久侍先人,颇亦敬奉,诸幼子亦以祖母呼之。及卒,砺疑其事,询于同僚,未有以对,砺即托故归于滏阳,闲居三年,不行其服,论情制宜,识者韪之。

高祖起于晋阳,唐末帝命赵延寿进讨,又命翰林学士和凝与延寿偕行。砺素轻凝,虑不能集事,因自请行,唐末帝慰而许之。及唐军败于团柏谷,与延寿俱陷于契丹,契丹以旧职縻之,累官至吏部尚书。会契丹主卒,永康王北去,萧翰自东京过常山,乃引铁骑围其第。时砺有疾,方伏枕,翰见砺责之曰:“尔言于先帝,云不得任蕃人作节度使,如此则社稷不永矣;又 先帝来时,令我于汴州大内安下,尔言不可;又我为汴州节度使,尔在中书,何故行帖与我?”砺抗声而对,辞气不屈,翰遂锁砺而去。《辽史》:砺抗声曰:“此国家大体,安危所系,吾实言之。欲杀即杀,奚以锁为!”

先帝来时,令我于汴州大内安下,尔言不可;又我为汴州节度使,尔在中书,何故行帖与我?”砺抗声而对,辞气不屈,翰遂锁砺而去。《辽史》:砺抗声曰:“此国家大体,安危所系,吾实言之。欲杀即杀,奚以锁为!”

砺平生抱义怜才,急于奖拔,闻人之善必攘袂以称之,见人之贫,亦倒箧以济之,故死之日,中朝士大夫亦皆叹惜焉。

小题1:下列加点字解释错误的一项是

A.唐同光初,擢进士第,寻拜左拾遗,直史馆。擢:选拔

B.故留延孝,且害任圜之功故也。害:妨害,伤害

C.不行其服,论情制宜,识者韪之。制:制定,决定

D.契丹以旧职縻之,累官至吏部尚书。縻:束缚,

小题2:“砺平生抱义怜才”下列材料说明砺“抱义”的一项是

①惟砺诣魏王府第,恸哭久之②请伏精兵于后,先以羸师诱之,③砺以久侍先人,颇亦敬奉,诸幼子亦以祖母呼之。④砺素轻凝,虑不能集事,因自请行,⑤在布衣时,或睹民间争竞,必为亲诣公府,辨其曲直,⑥砺抗声而对,辞气不屈。

A.②④⑤

B.①②⑥

C.③④⑤

D.①③⑥

小题3:下列对文章内容概括和分析错误的一项是

A.张砺爱学习,有文采,唐同光初年进士及第,示做官的时候,有时看到百姓之间争辩不止,一定亲自去公府,争辩是非曲直。

B.康延孝^造**,跟随郭崇韬奉魏王命,掉头率军向西讨伐,出谋划策,利用敌人的麻痹思想,派发精锐的士兵来进攻对方,取得胜利。

C.父亲的妾死了,砺犹豫不知道应该怎么办,向同僚询问,没有人能回答,砺就找了个借口回到 ,闲居了三年。

D.砺对国家大计一向坚持自己的操守,不赞同任用少数民族的人做节度使,也不赞同他们在皇宫内驻守;爱惜人才,急于做奖励和提拔的事。

小题4:翻译下面的句子(10分)

⑴此贼构乱,遂致凯旋差晚,且明公血战擒贼,安得违诏养祸,是破槛放虎,自贻其咎也。( 5分)

5分)

⑵此国家大体,安危所系,吾实言之。欲杀即杀,奚以锁为?(5分)

参考答案:

小题1:B

小题1:D

小题1:B

小题1:⑴这个人图谋作乱,导致胜利略微晚了些,况且你通过浴血奋战抓到了敌人,怎么能违背君命豢养祸患,这是打破笼子放出老虎,自己遗留祸患啊。(大意2分,差:略微;贻:遗留,留下;致:导致。各1分)

⑵这是国家的大事,关系到国家安危,我实话实说而已,想要杀我就杀吧,为什么用锁来绑我呢!(第一句话的判断句,系:关系到,相关。奚:为什么。各一分,大意2分)

本题解析:

小题1:(害:嫉恨)

小题1:(②是有谋略;④是希望建功立业)?

小题1:(跟随郭崇韬奉魏王命,不是郭崇韬)

小题1:略

附录翻译:

张砺,字梦臣,磁州滏阳人。砺幼年十分爱学习,很有文采。在做贫民百姓的时候,有时看到百姓之间争辩不止,一定亲自去公府,争辩是非曲直,他如此看重气节操守。初年,选拔为进士,不久授予左拾遗,直史馆。正值郭崇韬讨伐蜀国,他上奏请求砺掌管军中文告。平定了蜀国,崇韬被魏王继岌所杀害,当时崇韬左右亲信都害怕招惹祸患奔走逃命,只有砺到魏王的府邸大哭很久, 当时人都佩服他的高尚节操。等到出征回来,跟随副招讨使任圜回到自己的领地到达利州?,正值康延孝^造**,返回占有了汉州,圜奉魏王命,掉头率军向西讨伐 。当时砺为出谋划策,请求在后面布置精锐的军队,首先用羸弱的军队来引

当时人都佩服他的高尚节操。等到出征回来,跟随副招讨使任圜回到自己的领地到达利州?,正值康延孝^造**,返回占有了汉州,圜奉魏王命,掉头率军向西讨伐 。当时砺为出谋划策,请求在后面布置精锐的军队,首先用羸弱的军队来引 诱对方,圜认为很对,延孝本来是骁勇善战的将领,任圜是读书人,延孝听说圜到了,又看到对方的羸弱之师,很不在意,等到战争打得很激烈的时候,圜派发精锐的士兵来进攻对方,延孝果然失败了,于是捉拿到了延孝回朝。

诱对方,圜认为很对,延孝本来是骁勇善战的将领,任圜是读书人,延孝听说圜到了,又看到对方的羸弱之师,很不在意,等到战争打得很激烈的时候,圜派发精锐的士兵来进攻对方,延孝果然失败了,于是捉拿到了延孝回朝。

那一年的四月五日至凤翔,内官向延嗣奉庄宗命令,下令诛杀延孝。延袭听说洛中有变化,所以留下了延孝,同时也是妒忌的功劳的缘故,圜不知怎么办,砺对圜说“这个人图谋作乱,导致胜利略微晚了些,况且你通过浴血奋战抓到了敌人,怎么能违背君命豢养祸患,这是打破笼子放出老虎,自己遗留祸患啊。你如果不下决心,我亲自杀了这个坏蛋。任圜没有办法,于是就杀他了。

不久,父亲的妾死了,她在世的时候,砺已经很长时间侍奉她了,也很孝顺,每个孩子也都跟她叫祖母。等到她死了,砺犹豫这个事情怎么办,向同僚询问,没有人能回答,砺就找了个借口回到 ,闲居了三年, 没有穿丧服,按照实际情况来决定事情该怎么办,认识的人认为做得对。

高祖在晋阳起兵,唐末帝命令赵延寿进行讨伐,又命令翰林学士和凝和延寿一起同行。砺一向看不起凝,考虑不能够成就事业,于是自己请求前行,唐末帝安抚并答应了他,等到唐军在被打败,和延寿一起失陷与契丹,契丹拿旧职位束缚他,升官到了吏部尚书的官职。正值契丹君王去世,永康王回北方,从东京经过,就率领骑兵包围了他的住所。当时砺生病正躺在床上,见到砺就责骂他说:“你在先帝面前说,不能任用少数民族的人做节度使,用他们就国家大业不能长久了;先帝来的时候,让我在皇宫内住下,你说不行,还有我做汴州节度使,你在中书省,为什么发文告给我?”砺大声以对 言辞没有屈服,翰就用锁绑住了砺离开,《辽史》:砺高声说:“这是国家的大事,关联到国家安危,我实话实说而已,想要杀我就杀吧,为什么用锁来绑我呢!”?

砺一生胸怀气节爱惜人才,急于做奖励和提拔的事,听说别人做得好的地方一定撩起衣袖来赞美他,见 到有人贫穷就倾尽所有去帮助,所以死的那一天,朝中的士大夫都感叹惋惜。

到有人贫穷就倾尽所有去帮助,所以死的那一天,朝中的士大夫都感叹惋惜。

本题难度:一般

4、阅读题 阅读下面的文言文。

垓下悲歌

于是项王乃上马骑,麾下骑从者八百余人,直夜溃围而出,驰走。平明,汉军乃觉之,令骑将灌婴以五千骑追之。

项王渡淮,骑能属者百余人耳。项王至阴陵,迷失道,问一田父,田父绐曰:“左。”左,乃陷大泽中。以故汉追及之。

项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑。汉骑追者数千人。项王自度不得脱,谓其骑曰:“吾起兵至 今八岁矣,身七十余战,所当者破,所击者服,未尝败北,遂霸有天下;然今卒困于此,此天之亡我,非战之罪也。今日固决死,愿为诸君快战,必三胜之,为诸君溃围、斩将、刈旗,令诸君知天亡我,非战之罪也。”

今八岁矣,身七十余战,所当者破,所击者服,未尝败北,遂霸有天下;然今卒困于此,此天之亡我,非战之罪也。今日固决死,愿为诸君快战,必三胜之,为诸君溃围、斩将、刈旗,令诸君知天亡我,非战之罪也。”

乃分其骑以为四队,四向。汉军围之数重。项王谓其骑曰:“吾为公取彼一将。”令四面骑驰下,期山东为三处。

于是项王大呼驰下,汉军皆披靡,遂斩汉一将。是时,赤泉侯为骑将,追项王,项王瞋目而叱之,赤泉侯①人马俱惊,辟易数里。与其骑会为三处。汉军不知项王所在,乃分军为三,复围之。项王乃驰,复斩汉一都尉,杀数十百人。复聚其骑,亡其两骑耳。乃谓其骑曰:“何如?”骑皆伏曰:“如大王言。”

于是项王乃欲东渡乌江。乌江亭长舣船②待,请项王曰:“江东虽小,地方千里,众数十万人,亦足以王也。愿大王急渡。”今独臣有船,汉军至,无以渡。”项王笑曰;“天之亡我,我何渡为!且籍与江东子弟八千人渡江而西,今无一人还,纵江东父兄怜而王我,我何面目见之!纵彼不言,籍独不愧于心乎!”乃谓亭长曰:“吾知公长者。吾骑此马五岁,所当无敌,尝一日行千里,不忍杀之,以赐公!”

乃令骑皆下马步行,持短兵接战,独籍所杀汉军数百人。项王身亦被十余创。顾见汉骑司马吕马童,曰:“若非吾故人乎?”马童面之,指王翳曰: “此项王也!”项王乃曰:“吾闻汉购我头千金,邑万户,吾为若德。”乃自刎而死。

“此项王也!”项王乃曰:“吾闻汉购我头千金,邑万户,吾为若德。”乃自刎而死。

……

太史公曰:“吾闻之周生曰 ‘舜目盖重瞳子 ’,又闻项羽亦重瞳子。羽岂其苗裔邪?何兴之暴也!夫秦失其政,陈涉首难,豪杰蜂起,相与并争,不可胜数。然羽非有尺寸,乘势起陇亩之中,三年,遂将五诸侯灭秦,分裂天下而封王侯,政由羽出,号为霸王。位虽不终,近古以来,未尝有也。及羽背关怀楚放逐义帝而自立怨王侯叛己难矣自矜功伐奋其私智而不师古谓霸王之业欲以力征经营天下五年卒亡其国身死东城尚不觉悟而不自责过矣!乃引‘天亡我,非用兵之罪也’,岂不谬哉?

(选自《史记·项羽本纪》,有删改)

【注】①赤泉侯:汉骑将杨喜,后封赤泉侯。②舣船:使船靠岸。

小题1:下列句子加点词的解释,不正确的一项是(3分)

A.直夜溃围而出 当,正处在

B.此天之亡我,非战之罪也。过错

C.亡其两骑耳。失去,损失

D.项王身亦被十余创被动

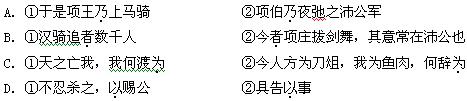

小题2:下列各组句子中,加点的词的意义和用法不相同的一项是(3分)

小题3: 以下句子分别编为四组,全部表现项羽勇猛善战的一组是(3分)

①所当者破,所击者服②此天之亡我,非战之罪也③大呼驰下,汉军皆披靡④瞋目而叱之,赤泉侯人马俱惊,辟易数里⑤独籍所杀汉军数百人⑥乘势起陇亩之中

A.①②③

B.②③④

C.③④⑤

D.④⑤⑥

小题4:下列叙述不符合原文意思的一项是(3分)

A.项羽带骑兵八百余,乘夜突围,过淮河,剩下百余人,到阴陵,迷路,被一老农所骗,部下只剩下二十八骑,陷入沼泽地,伤亡又惨重。

B.为了证明“天之亡我,非战之罪”,项羽奋起神威,斩汉军二将,杀数十百人,瞋目一叱,使汉军骑将杨喜倒退数里。

C.乌江亭长请项羽过江,项羽自言无面目再见江东父兄,不愿渡过乌江,于是他把乌骓马送给亭长,带领部下徒步作战,最后自刎而死。

D.司马迁认为项羽霸王的权位虽然不能维持到底,但是这显赫的功业是近古以来不曾有过的,他的失败缘于其自大且做法不得人心。

小题5:断句与翻译(10分)

(1)用“/”给文中划波浪线的文句断句。(4分)

及羽背关怀楚放逐义帝而自立怨王侯叛己难矣自矜功伐奋其私智而不师古谓霸王之业欲以力征经营天下五年卒亡其国身死东城尚不觉悟而不自责过矣

(2)把文言文阅读材料中划横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

①项王渡淮,骑能属者百余人耳。(3分)

②遂将五诸侯灭秦,分裂天下而封王侯,政由羽出,号为霸王。(3分)

参考答案:

小题1:D

小题1:B

小题1:C

小题1:B

小题1:(1)及 羽 背 关 怀 楚/ 放 逐 义 帝 而 自 立/ 怨 王 侯 叛 己/ 难 矣/ 自 矜 功 伐/ 奋其 私 智/ 而 不 师 古/ 谓 霸 王 之 业/ 欲 以 力 征 经 营 天 下/ 五 年 卒 亡 其 国/ 身 死 东 城 /尚 不 觉 悟/ 而 不 自 责/ 过 矣

(4分,错两处扣1分,扣完为止)

(2)①项王渡过淮河,部下壮士能跟上的只剩下一百多人了。

(“骑”、“ 属”翻译准确各给1分,句意正确给1分。共3分。)

②就率领原战国时的齐、赵、韩、魏、燕五国诸侯灭掉了秦朝,划分天下土地,封王封侯,政令全都由项羽发出,自号为‘霸王’。 (“将”、“分裂”翻译准确各给1分,句意正确给1分。共3分。)

本题解析:

小题1:遭受

小题1:提示:一为“的人”;一为助词,舒缓语气。

小题1:②⑥不是。

小题1:(项王部队陷入沼泽后才被汉军追上,一番厮杀后,逃到东城只剩二十八骑,不是因为陷入沼泽死了很多人)。

小题1:略

附:【文言文参考译文】

于是项王决定上马突围,麾下骑马随从有八百多人。乘夜色昏暗,突围南驰。到了平明,汉军才发觉,汉王急命骑将灌婴带五千骑兵追赶项王。

项王渡过了淮水,原来追随的骑士,现在仍能追随得上的,只剩一百多人了。项王到了阴陵,迷了路,问一农夫。农夫骗他说:“向左走。”项王便依言向左走,乃陷入大沼泽之中,一时马匹走不出沼泽,因此汉兵追上了项王。

项王于是又带领骑士向东走,到了东城。能够追随项王的人只有二十八骑。而汉骑兵追项王的有几千人。项王自己揣度,已经无法脱身。他对跟随他的二十八个骑士说:“我起兵以来,至今已有八年了,身经七十多次战争,所挡者被我击破,所击者被我降服!从来没有败过,所以称霸得天下!然而今天,终于被困在此,这是天要亡我,不是作战之过错。今日必死无疑,我要让你们各位看看我痛快地向汉军作一决战。我一定连胜汉军三次,我要让你们各位看看我,突破重围!斩汉将!砍倒汉旗!使各位了解,今天我的必死,是天要亡我,不是我作战之罪!”

于是项王分他所带的二十八骑士为四队,分四个方向。这时汉军重重包围项王。项王对他的二十八骑士说:“我为你们取汉军一将!”项王即命四队骑士分四个方向飞驰而下,冲出重围后,在山的东边分三处集合。

于是项王大声呼叫,驱马飞驰而下!汉军遭项王冲杀,如风吹草偃,披靡而倒。项王便斩了汉军一将!这时赤泉侯杨喜为骑将,紧追项王。项王回头怒目大吼一声!杨喜人马俱惊,一时控制不了,倒退了好几里。项王乃和他的骑士集合于山东三处,汉军找不到项王所在。乃分全军为三部分,合围三处。项王见汉军又合围,就又驰马冲杀,又斩汉军一都尉,又杀了数十人至于百人。再集合他的骑士,仅仅丧亡两骑而已。项王对他的骑士说:“怎么样?”骑士都佩服伏地说:“大王所说,果然不差。”

于是项王退到乌江西岸,要渡江东归。乌江的亭长把船靠好,等待项王上船。乌江亭长对项王说:“大王,江东虽小,地方也足有千里,民众数十万,也足以为一方之王,请大王快些上船渡江。现在这里只有臣有船,汉军追到也无法渡江。”项王笑说:“天要亡我,我渡江过去有什么用?何况我项籍原来带了江东子弟八千人,渡江西进,如今江东子弟没有一人能回去,我一人渡江西归,即使江东父老兄弟,怜惜我,仍旧拥我为王,我又有什么面目再见江东父老?虽然江东父老不说什么,我难道能于心无愧吗?”于是项王向亭长说:“我知道亭长你是一位有德行的长者,我骑了这匹马五年了,所向无敌,曾经一天走千里之远,我不忍杀这匹马,就把这匹马赐给你吧!”

项王将马交与亭长,命骑士都下马步行,持短兵器接战。汉军这时已追到,双方冲杀,项王一人独杀汉军数百人,而项王也身受创伤十余处。在奋战之间,项王回头发现了汉骑司马吕马童。项王说:“你不是我的旧友吕马童吗?”吕马童因项王为故人背对着项羽,对王翳说:“这就是项王!”项王说:“我听说汉以千金,封邑万户来购买我的头。我把这点好处送给你吧!”项王挥剑自刎而死!

……

太史公(自称)说:“我从周生那里听到说,‘虞舜的眼睛里大概有两瞳子。’又听说项羽也是双瞳子。项羽难道是舜的后代么?怎么兴起得这么突然呢?秦国在政治措施上有重大事物,陈涉首先发难,英雄豪杰像蜂群飞起,共同一起争雄,多得数也数不清。可是项羽并没有什么根基(包括土地和权势),而是乘天下大乱的形势在民间起事,三年的时间,就率领五国诸侯(楚外的五国反秦武装)灭秦,分割天下的土地,封赏王侯,一切政令都由项羽颁布,号称霸王。霸王的权位虽然不能维持到底,可是这显赫的功业是近古以来不曾有过的。等到项羽放弃关中,怀念楚国而东归,放逐义帝,自立为王,干了这些失策失人心的事,却埋怨诸侯背叛自己,这样想要成就霸业,就很难了。自夸功劳,逞个人才智,却不效彷古人,自以为霸王之业已成,想凭借武力来征服和治理天下,经过五年战争,终于使自己国家灭亡了,自身死在东城,却仍然不觉悟,更不责备自己,那就错了。竟然称说‘上天要灭亡我,不是我用兵的过错 ’,难道不荒谬吗?”

本题难度:一般

5、阅读题 阅读下文,完成文后各题。

樊叔略,陈留人也。父欢,仕魏为南兗州刺史、阿阳侯。属高氏专权,将谋兴复之计,为高氏所诛。叔略时在髫龀①,遂被腐刑,给使殿省。身长九尺,志气不凡,颇为高氏所忌。内不自安,遂奔关西。

周太祖见而器之,引置左右。寻授都督,袭爵为侯。大冢宰宇文护执政,引为中尉。叔略多计数,晓习时事,护渐信之,兼督内外。累迁骠骑大将军、开府仪同三司。护诛后,齐王宪引为园苑监。时宪素有吞关东之志,叔略因事数进兵谋,宪甚奇之。建德五年,从武帝伐齐,叔略部率精锐,每战身先士卒。以功加上开府,进封清乡县公,邑千四百户。拜汴州刺史,号为明决。宣帝时,于洛阳营建东京,以叔略有巧思,拜营构监,宫室制度,皆叔略所定。功未就而帝崩。

尉迥之乱,高祖令叔略镇大梁。迥将宇文威来寇,叔略击走之。以功拜大将军,复为汴州刺史。高祖受禅,加位上大将军,进爵安定郡公。在州数年,甚有声誉。邺都俗薄,号曰难化,朝廷以叔略所在著称,迁相州刺史,政为当时第一。上降玺书褒美之,赐物三百段,粟五百石,班示天下。百姓为之语曰:“智无穷,清乡公;上下正,樊安定。”征拜司农卿,吏人莫不流涕,相与立碑颂其德政。自为司农,凡种植,叔略别为条制,皆出人意表。朝廷有疑滞,公卿所未能决者,叔略辄为评理。虽无学术,有所依据,然师心独见,暗与理合。甚为上所亲委,高颎、杨素亦礼遇之。性颇豪侈,每食必方丈,备水陆。

十四年,从祠太山,行至洛阳,上令录囚徒。具状将奏,晨起,至狱门,于马上暴卒,时年五十九。上悼惜久之,赠亳州刺史,谥曰襄。?(《隋书·循吏》)

[注]①髫龀(tiáochèn),儿童时期。

小题1:对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是(?)

A.遂被腐刑,给使殿省被:遭受

B.以叔略有巧思,拜营构监拜:授予官职

C.邺都俗薄,号曰难化化:造化

D.高颗、杨素亦礼遇之礼:用礼节来……

小题2:下列各组句子中。加点词的意义和用法相同的一组是(?)

A.周太祖见而器之明足以察秋毫之末,而不见舆薪

B.为高氏所诛为肥甘不足于口与

C.上降玺书褒美之则苗浡然兴之矣

D.以叔略有巧思是以君子远庖厨也

小题3:以下六句话,分别编为四组,全都说明樊叔略为官政绩出色的一组是(?)

①身长九尺,志气不凡?②叔略部率精悦,每战身先士卒

③拜汴州刺史,号为明决?④宫室制度,皆叔略所定

⑤迁相州刺史,政为当时第一?⑥吏人莫不流涕,相与立碑颂其德政

A.②③⑥

B.③⑤⑥

C.②④⑥

D.①③⑤

小题4:下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是(?)

A.樊叔略在孩童时就因为父亲的案件被牵累,遭受残酷的刑罚,后被派作官府的杂役,就这样还是被疑忌,只好逃走。

B.樊叔略为人多智,经常为上级出谋划策,从而得到他们的信任和赏识;而且他作战勇敢,多次获得军功,被封高官。

C.樊叔略为官清明果决,奉命营建宫殿,规划设计都出于他的精巧构思,百姓称赞他智慧无穷,品行端正。

D.樊叔略虽然不擅长书本学问,不会引经据典,但是因为能够深入思考,所以得出的独到的见解往往与道理相契合。

参考答案:

小题1:C

小题2:D

小题3:B

小题4:C

本题解析:

小题1:无

小题2:无

小题3:无

小题4:无

本题难度:简单

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高中语文知识点总结《语言文字运.. | |