1、判断题 有人说:“诸子百家中,儒法两家是既矛盾又统一的。”他们的政治主张中,有何矛盾之处?原因是什么?他们的政治主张又是对哪些历史现象的反映?儒法两家后来是怎样统一起来的?简要分析统一的根源和影响。

参考答案:(1)矛盾及成因:①矛盾:儒家主张统治者要以德治民,实行仁政,放宽刑罚。而法家主张实行法治,要求臣民遵守法律,用严刑峻法来镇压人民反抗。②成因:适应春秋战国时期社会变革的潮流,在意识形态领域儒法两家分别从各自代表的不同集团利益及各自看问题的不同立场提出的。

(2)反映:春秋战国时期,由于连年战争给人民加重灾难,故儒家提倡仁政;因战国时期封建制度兴起,中央集权软弱,导致七国并立,故法家强调要进行政治改革,提倡实行专制主义中央集权政治。

(3)统一过程:秦统一后,运用和发展了韩非的理论,确立了封建专制主义中央集权的政治制度;汉武帝时董仲舒发展了儒学,提出了“大一统”思想,用神权来维护君权,“罢黜百家,独尊儒术”在根本目的上与法家思想主张中“主张建立君主专制中央集权”是一致的。

(4)根源和影响:秦汉时前,国家统一,专制主义中央集权制度巩固,要求实行思想上的统一,以巩固政治上的统一。影响:儒法两家统一在封建专制主义中央集权下,为其确立巩固提出了理论依据和思想保证。但后用逐渐导致了阶级矛盾激化和限制思想科技的发展,在一定程度上阻碍了生产力的进步。

本题解析:本题主要考查分析问题的能力。第(l)问“矛盾及原因”,实际上是要求答出儒法两家不同的思想主张.再结合历史背景分析问题的不同立场.即成因。第(2)问的“反映”,实际上是产生儒法不同思想主张的社会背景。第(3)问中的统一过程,只要理清从秦始皇应用法家理论到汉武帝尊儒尚法的变化即可。最后一问“统一的根源和影响,”应从巩固“大一统”需要出发去分析根源.从积极作用和消极作用两方面去分析影响。

本题难度:简单

2、判断题 阅读材料,回答问题:(11分)

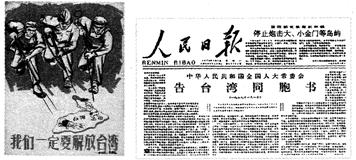

材料一? 50年前的8月23日傍晚,金门岛上正在举行宴会。忽然,海峡对岸数百门大炮万弹齐发,一时间岛上一片火海……从此以后,两岸炮战不断。数月后,大陆宣布:单日打炮,双日不打炮。再后来,双方只将炮弹打在无人的滩头上,成为象征意义上的“炮战”。到1961年12月改为只打宣传弹,直至1979年元旦,徐向前发表声明,停止炮击,两岸炮战正式结束。

(1)据材料一,概括台海两岸关系的变化趋势。(1分)这一变化说明了什么?(1分)

材料二?从20世纪80年代至90年代,台湾同胞来大陆探亲、访友、观光或者来做生意和进行学术文化交流活动的已有近800万人次,其中1995年达133万人次,占台湾出境人数的1/3。大陆去台湾探亲和进行学术文化交流人员也有7000多人次。

(2)据材料归纳80年代至90年代两岸关系进展的主要表现,并分析其原因。(4分)

材料三? 2008年3月22日台湾举行了入联、返联公投,因参与公投的人数,均未达法定成案门槛,遭到否决。华盛顿时间2008年10月3日,美国政府通知国会,决定向台出售总价值64.63亿美元的先进武器装备。2008年10月21日,海协会副会长张铭清以厦门大学传播学院院长的身份来台进行学术交流,在参访台南孔庙时,遭到绿营支持者的暴力攻击。?

(3)举近代的一例说明中国人民捍卫台湾主权的史实。(1分)依据材料和所学知识指出影响两岸关系发展的主要障碍。(2分)

材料四? 2008年5月28日中共中央总书记胡锦涛同中国国民党主席吴伯雄举行了会谈。胡锦涛强调,在国共两党和两岸同胞共同努力下,台湾局势发生了积极变化。两岸关系发展面临着难得的历史机遇。这一局面来之不易,值得倍加珍惜。

(4)结合材料四,分析两党历史性的再度握手充分印证了国共两党当前共同的根本任务是什么?(2分)

参考答案:(1)由战争对抗到结束战争状态。(1分)由主张武力解放逐渐转为以和平方式统一祖国。(1分)

(2)表现:两岸民间往来、贸易交流、文化交往日益频繁。(任答两点2分)

原因:“一国两制”构想的提出;两岸人民血脉相连;两岸的共同利益等。(任答两点2分)

(3)台湾人民反割台斗争;抗日战争胜利,台湾回归祖国。(任答1点1分)

障碍:岛内台独势力;国际反华势力。(2分)

(4)实现祖国统一,民族振兴,国家富强。(2分)

本题解析:第一问变化趋势可以根据材料概括,原因结合当时对台方针来回答。第二问表现可以结合课本知识回答,原因从“一国两制”、 两岸人民愿望等角度回答。第三问根据课本所学回答。第四问从国家统一、民族振兴的角度来回答。

本题难度:简单

3、判断题 历史反复证明,国共两党团结合作对于中华民族的振兴起了巨大的推动作用。如今,国共合作、和平统一在海峡两岸的呼声更趋高涨。阅读下列材料,回答题后问题:

材料一?中共中央再次郑重向全国宣告:

一、孙中山先生的三民主义为中国今日之必需;本党愿为其彻底的实现而奋斗。

二、取消一切推翻国民政权的暴动政策及赤化运动,停止以暴力没收地主土地的政策。

三、取消一切存在的苏维埃政府,实行民权政治,以期全国政权统一。

四、取消红军名义及番号,改编为国民革命军,受国民政府军事委员会之统辖,并待命出动,担任抗日前线之职责。

(1)结合材料一和所学知识,分析国共两党此次合作主要目的是什么? (2分)这次合作取得了什么成效?(2分)

材料二?要实现统一,就要有个适当的方式,所以我们建议举行两党平等会谈,实行第三次合作,而不是中央与地方的谈判。双方达成协议后,可以正式公布。但万万不可让外国插手,那只能意味着中国还未独立,后患无穷。

——邓小平《大陆和台湾和平统一的设想》

(2)在材料二中邓小平认为解决台湾问题的关键是什么?(2分)

材料三? 2005年4月29日,中国共产党总书记胡锦涛与中国国民党主席连战举行会谈。穿越60年历史,两党最高领导人的手紧紧地握在了一起.胡锦涛总书记说:“从你们踏上内地的那一刻起,我们两党就共同迈出了历史性的一步。”

胡锦涛与连战会晤?胡锦涛同吴伯雄会谈

2008年5月28日中共中央总书记胡锦涛同中国国民党主席吴伯雄举行了会谈。胡锦涛强调,在国共两党和两岸同胞共同努力下,台湾局势发生了积极变化。两岸关系发展面临着难得的历史机遇。这一局面来之不易,值得倍加珍惜。?

材料四? 2008年11月3日7日,海协会会长陈云林率七十四人的代表团访问了台湾,广受世界瞩目的历史性会晤——“陈江会”于11月4日胜利举行,并签署了航运、货运、海运、食品安全多项协议。陈云林与海基会会长江丙坤共同出席了两岸互赠珍稀动植物记者会,大陆赠送的是除了大熊猫“团团”、“圆圆”外,还有珙桐树,而台湾方面赠送的是长鬃山羊和梅花鹿。不断通过协商解决问题,是两岸关系和平发展的内在要求,也是两岸关系发展的重要内容,这次两会在台北举行会谈,成为了两岸关系继续改善和发展的重要标志;协商进程的持续、成果的累积,将扩大两岸交往,增进双方互信,推动两岸关系和平发展迈入新的境界。

(3)据材料三说明中国共产党对于台湾问题的政策主张发生了怎样的变化?(2分)这一政策转变的标志是什么?(2分)结合所学分析发生这一变化的主要原因有哪些?(4分)

(4)联系时代背景并结合材料三、四,分析海峡两岸一定能实现统一的主要条件有哪些?(6分)

参考答案:(1)目的:打倒日本帝国主义,实现中华民族的解放。(2分)

成效:取得了抗日战争的全面胜利(2分)。

(2)关键:国共两党平等会谈,不可让外国势力插手(2分)。

(3)变化:从武力解放到和平统一 (2分)。

标志:1979年《告台湾同胞书》的发表(2分)。

原因: ①20世纪七十年代末开始,国际国内形势发生了一些重要变化:中美建立外交关系;中国共产党十一届三中全会决定把党和国家的工作中心转移到经济建设上来。②海峡两岸的中国人、港澳同胞以及海外侨胞、华人,都殷切期望两岸携手合作,共同振兴中华。③中国政府出于对整个国家民族利益与台海两岸关系的实际状况考虑(任答其中两点,4分)

(4)条件:①根本保证:经过改革开放,中国的综合国力极大增强,国际地位显著提高。②人心所向:结束台湾海峡两岸的分裂状态,实现统一,是包括台湾同胞在内的海内外中华儿女的共同心愿,是不可抗拒的历史潮流。③历史依据:台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分。④国际法依据:中美联合公报、与世界其他国家的建交公报等国际文献关于台湾问题的原则。⑤政策保证:邓小平“一国两制”的伟大理论。⑥榜样借鉴:港澳回归并保持了繁荣,提供了榜样和借鉴。⑦当前,两岸高层接触频繁,直航初步实现。⑧两岸经济互补、共同发展,共同应对世界金融危机等。(6分,涉及其中3点即可)

本题解析:略

本题难度:简单

4、判断题 20世纪60年代初中国大量城镇人口重新返回农村,净减少城市人口3788万,出现了建国以来第一次“逆城市化”。这一现象表明了

A.国家城镇化战略的大力推进

B.初步探索农村经济体制改革

C.国民经济结构面临重大调整

D.工业建设以农业发展为基础

参考答案:C

本题解析:本题主要考察学生对材料的理解能力及与教材知识的联系能力。20世纪50年代末60年代初由于大跃进人民公社化左倾错误及自然灾害等原因导致国民经济比例失调,1960年冬天开始调整国民经济,提出调整、巩固、充实、提高的八字方针,大量城镇人口重新返回农村正是基于此,所以C正确;A不符合史实;B是在1978年改革开放后;D不符合史实。

本题难度:一般

5、判断题 辛亥革命后,民主共和与“实业救国”两大思潮未能在中国真正发展起来的根本原因是

A.中国是半殖民地半封建社会

B.封建残余势力的强大

C.复古主义思潮的盛行

D.一战以后帝国主义的卷土重来

参考答案:A

本题解析:近代中国民主共和与“实业救国”实质是走西方资本主义道路,之所以不能成功根本原因在于中国是半殖民地半封建社会;B、C、D只是其中一方面因素

本题难度:简单