微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、判断题 精耕细作是我国古代农业生产的主要模式。推动这一模式形成发展的是(???)

①耕作工具不断改进

②生产组织的小型化

③水利设施逐渐完善

④土地兼并日趋加剧

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

参考答案:A

本题解析:做选择题除了选最佳答案【你要有绝对的把握】就是排除法?像这道题第四个明显与题目相反,或者说与题目没有关系,排除他就可以选答案了?还有就是要理解题目的意思?精耕细作不是因为土地少了,中国那么大,古代的中国比现在的还要大,中国十几亿人都养得起,几亿算什么,更何况中国在宋以前是没有几亿人口的,而是因为生产水平的提高,谁不想吃好的,只是没机会罢了,有机会当然要大力发展

本题难度:一般

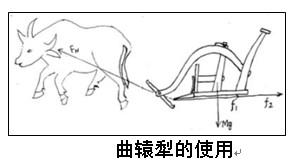

2、判断题 读下图,这一农业耕作技术最早出现于

A.春秋战国

B.西汉

C.唐朝

D.南宋

参考答案:C

本题解析:

试题分析:唐以前笨重的长直辕犁,回转困难,耕地费力。江南农民在长期生产实践中,改进前人的发明,创造出了曲辕犁。因此选C。

点评:汉代耕犁已基本定形,但汉代的犁是长直辕犁,耕地时回头转弯不够灵活,起土费力,效率不很高;北魏贾思勰的《齐民要术》中提到长曲辕犁和“蔚犁”,但因记载不详,只能推测为短辕犁;唐代初期进一步出现了长曲辕犁。转动灵活的“蔚犁”的问世和长曲辕犁的出现为江东犁的最终形成奠定了基础。其优点是操作时犁身可以摆动,富有机动性,便于深耕,且轻巧柔便,利于回旋,适宜了江南地区水田面积小的

本题难度:简单

3、判断题 费正清《中国传统与变迁》中写道“当时(18世纪)中国经济发展达到饱和,此时再想创业增加投资,不但无利可图,甚或会本钱无归 。”……在此情况下,“浪费人力的文化逐渐形成:妇女裹小脚,生八人大轿,妻妾奴婢成行”……与此对应,为节省人力而创设的各种机器,便变为“非当务之急”了。费正清想要表达的观点是(??)

。”……在此情况下,“浪费人力的文化逐渐形成:妇女裹小脚,生八人大轿,妻妾奴婢成行”……与此对应,为节省人力而创设的各种机器,便变为“非当务之急”了。费正清想要表达的观点是(??)

A

参考答案:D

本题解析:略

本题难度:简单

4、判断题 “在中国传统社会里,往往足君子之泽,数世而斩。所谓‘千年土地八百主’的谚语正是惯见人世沧桑之后的概括。”文中的谚语实质上反映了中国古代

A.土地买卖相当频繁

B.地主土地私有制的变迁

C.自然经济渐趋瓦解

D.土地所有权的非连续性

参考答案:D

本题解析:

试题分析:本题考查知识理解与迁移运用能力。“千年土地八百主”说明土地买卖相当频繁,实质反映了中国古代土地所有权的非连续性,因此选D。

本题难度:一般

5、判断题 .它是中国最古老的水利工程,被誉为世界奇观。正因为有了它的引水灌溉,蜀地才有了“天府之国”的美誉。这里的“它”是指

A.郑国渠

B.井渠

C.都江堰

D.灵渠

参考答案:C

本题解析:

试题分析:本题主要考查学生对中国古代水利工程的掌握情况。依据所学可知,郑国渠位于陕西关中地区;井渠为西北地区;都江堰为战国时期蜀守李冰父子所修,为四川地区成为“天府之国”打下了基础;灵渠为秦始皇时期所修,连接的湘水和离水,位于华南地区。所以应选C。

本题难度:简单