微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、判断题 俞可平在《60年来我国的民主政治建设》中写道:“中国共产党把自己建立的新政权,称作‘中华人民共和国’,这最深刻地反映了中国共产党人的根本政治追求。”?其中“根本政治追求”的根本体现是

A.政治协商制度

B.人民代表大会制度

C.一国两制制度

D.民族区域自治制度

2、判断题 有专家认为:严格意义上的经济全球化之所以发生在这个时候,“第一,靠全球的信息网络化;第二,靠全球向市场化的变革。前者为全球化提供了技术上的保障,后者为全球化提供了体制上的保障。”此处所说的“这个时候”应当是

[? ]

A.新航路开辟时期

B.19世纪末20世纪初

C.20世纪40、50年代

D.20世纪80年代末90年代初

3、判断题 材料解析题:(15分)

材料一?《中华文化史》(冯天瑜等著)认为,中华传统文化在春秋战国时期表现为“以民本思潮和专制主义为两翼的百家争鸣的私学文化”;秦汉以后“定型为以儒学为正宗,兼纳百家、融汇释道的帝国文化”;而“在商品经济有一定发育的基础上得以繁衍的市民文化,在清中叶以前的整个中国社会都相当细弱。”

材料二?明朝后期开始,利玛窦、汤若望等欧洲传教士先后来华,与徐光启等到人合作,开展翻译活动,把欧洲的天文、数学、地理和水利等近代科学技术介绍到中国,把儒学的《大学》、《论语》等典籍介绍到欧洲。欧洲学者称之为“一次相互的启蒙”。

材料三? 19世纪60年代,清政府陆续设立培养翻译人才的学校和译书机构。90年代中期,梁启超收集部分已译西书目录,按西学、西政等编成《西学书目录》,并指出:“国家欲自强,以多译西书为本。”

根据材料及所学知识回答下列问题:

(1)分析春秋战国时期“私学文化”得以产生发展的社会因素有哪些?(4分)

(2)指出导致清中叶以前“市民文化”在整个中国社会中相当细弱的主要原因。(3分)

(3)依据材料二,概括当时翻译书籍的内容及其产生的作用。(4分)

(4)结合材料二、三和所学知识,说明19世纪中后期翻译活动出现的新变化。(4分)

4、判断题 阅读下列材料:(12分)

材料一?以下一组材料是古代思想家关于“君”、“民”关系的言论汇编:

①“民惟邦本,本固邦宁。”(伪《古文尚书?五子之歌》)“民为君之本。”(《谷梁传?桓公十四年》)

②“以百姓心为心。”(《老子》第四十九章)“君之爱民,当如心之爱身也。”(清唐甄《潜书?明鉴》)

③“自古及今,未有穷其下而无危者也。”(《荀子?哀公》)“民乏财用,不亡何待?”(《国语?楚语上》)

④“左右皆曰贤,未可也;诸大夫皆曰贤,未可也;国人皆曰贤,然后察之,见贤焉,然后用之。”(《孟子?梁惠王下》)

⑤(执政者须)“言必信,行必果。”(《荀子》)“自古皆有死,民无信不立。”(《论语?颜渊》)

材料二(唐太宗对大臣们说)“……夫欲盛则费广,费广则赋重,赋重则民愁,民愁则国危,国危则君丧矣。朕常以此思之,故不敢纵欲也。”

-------------(《资治通鉴》卷一九八)

请回答:

(1)材料一反映了深深植根于中华文化悠久历史传统中的哪一理念?根据材料一简述该理念的内容?(不得摘抄原文)(7分)

(2)材料二中唐太宗的这段话说明了什么道理?(3分)

(3)材料一、材料二对你有何启示?(2分)

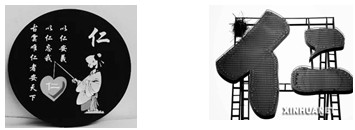

5、判断题 下图分别是“仁”字小饰品和北京街头的“仁”字广告牌,这些都表明

A.商家均以仁爱作为打造品牌的工具

B.孔子思想已成为当今社会的行为准则

C.国人对社会和谐发展的真诚祈愿

D.只要弘扬传统道德就能实现社会公平

答案及详细解析请点下一页查看。