微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

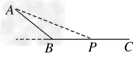

1、选择题 如图所示,斜面AB和水平面BC是由同一板材上截下的两段,在B处用小圆弧连接.将小铁块(可视为质点)从A处由静止释放后,它沿斜面向下滑行,进入平面,最终静止于P处.若从该板材上再截下 一段,搁置在A、P之间,构成一个新的斜面,再将小铁块放回A处,并轻推一下使之具有初速度v0,沿新斜面向下滑动.关于此情况下小铁块的运动情况的描述正确的是

一段,搁置在A、P之间,构成一个新的斜面,再将小铁块放回A处,并轻推一下使之具有初速度v0,沿新斜面向下滑动.关于此情况下小铁块的运动情况的描述正确的是

[? ]

A.小铁块不能到达P点

B.小铁块的初速度必须足够大才能到达P点

C.小铁块能否到达P点与小铁块的质量无关

D.以上说法均不对

参考答案:C

本题解析:

本题难度:一般

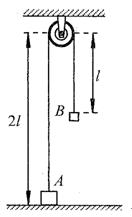

2、计算题 (20分)如图所示,A、B两个小物体(可看成质点)的质量分别为2m、m,它们栓接在跨过定滑轮的细绳两端,细绳不可伸长,且能承受足够大的拉力。B物体悬吊着静止时,A也静止在地面上,A、B与定滑轮轮轴之间的竖直距离分别为2l、l。现将B物体竖直向上提高距离l,再将其从静止释放。每次细绳被拉直时A、B速度的大小立即变成相等,且速度方向相反,由于细绳被拉直的时间极短,此过程中重力的作用可以忽略不计。物体与地面接触时,速度立即变为0,直到再次被细绳拉起。细绳始终在滑轮上,且不计一切摩擦。重力加速度为g。求

(1)细绳第一次被拉直瞬间绳对A冲量的大小;

(2)A第一次上升过程距离地面的最大高度;

(3)A运动的总路程。

参考答案:(1)

(2)

(3)

本题解析:

(1)B做自由落体,下降高度为I时的速度为

根据 得

得

?(3分)

?(3分)

此时细绳被拉直,A、B速度的大小立即变成 ,

,

设绳子对A、B的冲量大小为I,根据动量定理得

对B? ?(1分)

?(1分)

对A? ?(1分)

?(1分)

解得细绳第一次被拉直瞬间绳对A冲量的大小 ?(2分)

?(2分)

(2)由(1)可得A第一次离开地面时速度的大小 (2分)

(2分)

从A离开地面到A再次回到地面的过程中,A、B组成的系统机械能守恒,

假设A第一次上升过程距离地面的最大高度为 ,则

,则

?(2分)

?(2分)

解得 ?(2分)

?(2分)

(3)从A离开地面到A再次回到地面的过程中,A、B组成的系统机械能守恒,

所以,A再次回到地面时速度的大小依然为 ,

,

即B再次回到距离地面高度为 时速度的大小也为

时速度的大小也为 。

。

此后B做竖直上抛运动,落回距离地面高度为 时速度的大小还是

时速度的大小还是 。(1分)

。(1分)

根据(1)求解可得A第二次离开地面时速度的大小 (1分)

(1分)

同理可求A第二次离开地面上升的最大高度为

(1分)

(1分)

……

A第 次离开地面时速度的大小

次离开地面时速度的大小 ?(1分)

?(1分)

同理可求 第

第 次离开地面上升的最大高度为

次离开地面上升的最大高度为

?(1分)

?(1分)

由于A的质量大于B的质量,A最终会静止在地面上。

所以A运动的总路程

本题难度:一般

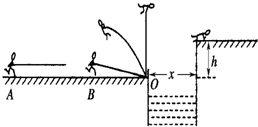

3、简答题 如图所示,一位质量m=60kg、参加“挑战极限运动”的业余选手,要越过一宽为x=2.5m的水沟后跃上高为h=2.0m的平台.他采用的方法是:手握一根长L=3.25m的轻质弹性杆一端,从A点由静止开始匀加速助跑,至B点时杆另一端抵在O点的阻挡物上,接着杆发生形变,同时人蹬地后被弹起,到达最高点时杆处于竖直状态,人的重心在杆的顶端,此刻人放开杆水平飞出并趴落到平台上,运动过程中空气阻力可忽略不计.

(1)设人到达B点时速度vB=8m/s,人匀加速运动的加速度a=2m/s2,求助跑距离xAB;

(2)人要最终到达平台,在最高点飞出时刻的速度应至少多大?(g=10m/s2)

(3)设人跑动过程中重心离地高度H=0.8m,在(1)、(2)两问的条件下,在B点人蹬地弹起瞬间应至少再做多少功?

参考答案:(1)由运动学公式 v2B=2axm

可得xAB=v2B2a=16m

即助跑距离xAB为16m.

(2)设人在最高点最小速度为v

人做平抛运动过程,有

L-h=12gt2

x=vt

解得 v=x?

本题解析:

本题难度:一般

4、选择题 如图1所示,质量为m的物体静止于倾角为α的斜面体上,现对斜面体施

加一水平向左的推力F,使物体随斜面体一起沿水平面向左匀速移动x,

则在此匀速运动过程中斜面体对物体所做的功为? ( )

A.Fx

B.mgxcosαsinα

C.mgxsinα

D.0

参考答案:D

本题解析:由于物体做匀速运动,其处于平衡状态.物体动能和势能在运动过程中都不发生变化,故根据动能定理知合外力对物体做功为零.而重力做功为零,所以斜面体对物体做功为零,故应选D.

本题难度:简单

5、选择题 如图甲所示,一轻弹簧的两端与质量分别是m1和m2的两木块A、B相连,静止在光滑水平面上.现使A瞬间获得水平向右的速度v=3m/s,以此时刻为计时起点,两木块的速度随时间变化规律如图乙所示,从图示信息可知( )

A.t1时刻弹簧最短,t3时刻弹簧最长

B.从t1时刻到t2时刻弹簧由伸长状态恢复到原长

C.两木块的质量之比为m1:m2=1:2

D.在t2时刻两木块动能之比为EK1:EK2=1:4