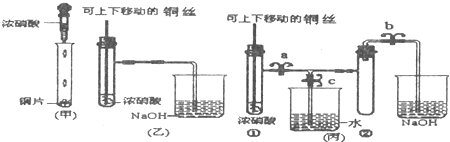

1、选择题 I.下图是中学教材中铜与稀硝酸反应的实验装置,请就此回答下列问题:

(1)管A中发生反应的离子方程式是?。

⑵试管A中观察到的现象是?。

⑶试管B中盛装NaOH溶液的目的是?。

II.上述装置存在明显的不足,为克服上述缺点,某课外小组的学生设计了如图所示的装置。

实验步骤如下:①检查装置的气密性;②向试管中加入一定量碳酸

钙固体;③向试管中加入过量稀硝酸,并迅速盖上带铜丝和导管的

橡皮塞;④待反应完全后,将导管插入试管内接近液面(如图);

⑤将铜丝插入到溶液中;⑥反应一段时间后,用注射器向试管内

推入氧气(或空气)。

请回答下列问题:

⑷实验中加入CaCO3的作用是?。

⑸实验④的实验目的是??。

⑹实验⑥中推入氧气或空气的目的是?。

参考答案:I.⑴ 3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O?(2)

⑵固体溶解,溶液变为蓝色(1分);有无色气体产生,在试管上方变为红棕色(1分),一段时间后又变为无色(1分)。

⑶除去产生的NOx,防止污染空气?(2)

II.⑷ 除去装置内的空气,防止生成的NO被氧化而影响实验效果?(2)

⑸因NO的密度小于CO2,只有导管插入到液面,才能使密度小的NO聚集于试管内?(3分)

⑹确认反应产生并收集了NO气体?(2分)

本题解析:略

本题难度:一般

2、实验题 ( 17分)欲配制1 mol/L的氢氧化钠溶液250mL,

(1)实验室所需的仪器有:?,?,?,?,?。

(2)完成下列步骤:

①称取氢氧化钠固体?克。

②将称好的氢氧化钠固体放入?中,加少量蒸馏水将其溶解,待冷却后将溶液沿?移入?中。

③用少量蒸馏水洗涤?次,将洗涤液转移入?中,在操作过程中不损失点滴液体,否则会使溶液的浓度偏?(高或低)。

④加水定容过程中离刻度线?时,改用?小心地加水至溶液凹液面与刻度线相切,若加水超过刻度线,会造成溶液浓度偏?,应该?。

⑤最后盖好瓶盖,?,将配好的溶液移入试剂瓶中并贴好标签。

参考答案:(1):托盘天平,烧杯,玻璃棒,250ml容量瓶,胶头滴管

(2):10.0g?烧杯?玻璃棒? 250ml容量瓶? 2-3次?容量瓶?低

1-2cm?胶头滴管?低?重新配置?摇匀?试剂瓶

本题解析:略

本题难度:一般

3、简答题 下图是甲、乙、丙三名同学设计的验证铜和浓硝酸反应原理的装置

已知:2NO2+2NaOH═NaNO3+NaNO2+H2O

(1)写出铜和浓硝酸反应的离子反应方程式是______.

(2)和甲同学装置相比,乙同学设计的装置的优点是______、______.

(3)为了进一步验证NO2和水的反应,某学生设计了丙装置.

先关闭弹簧夹______(填a或b或c),再打开弹簧夹______和______(填a或b或c),才能使NO2气体充满②试管.

(4)当气体充满②试管后,将铜丝提起与溶液脱离,欲使烧杯中的水进入②试管.应如何操作______.

(5)某位同学的实验中未得到蓝色的溶液,而呈绿色,他分析可能是生成的部分NO2溶解在溶液中造成的.请你帮他设计简单实验方案验证他的推测.

参考答案:(1)因铜和浓硝酸反应生成硝酸铜、二氧化氮和水,故答案为:Cu+4H++2NO3_=Cu2++2NO2↑+2H2O;

(2)甲装置不能使反应可控制;不能吸收NO2气体,污染环境,

故答案为:①不能使反应可控制②不能吸收NO2气体,污染环境

(3)为了NO2气体充满②试管,应先关闭c,然后打开a、b,故答案:关闭c;a、b;

(4)为了让二氧化氮与水接触发生反,应先关闭b,再关闭a,然后打开c,用手捂住(热水、热毛巾、加热)试管②,

故答案为:先关闭b,再关闭a,然后打开c,用手捂住(热水、热毛巾、加热)试管②;

(5)铜和稀硝酸反应生成一氧化氮和硝酸铜溶液呈蓝色,铜和浓硝酸反应生成硝酸铜、二氧化氮和水,二氧化氮是红棕色气体,溶解于溶液中溶液可能成绿色;

故答案为:用Cu和稀HNO3反应,若所得溶液呈蓝色,则证明Cu和浓HNO3反应呈绿色的原因是NO2溶解在溶液中造成的;

本题解析:

本题难度:一般

4、选择题 下列实验能获得成功的是(?)

A.苯和浓溴水用Fe作催化剂制溴苯

B.氯乙烷与NaOH溶液共热,水解后加入AgNO3溶液检验Cl-

C.CH4和Cl2光照制得纯净的CH3Cl

D.乙烯通入含Br2的CCl4溶液制得CH2BrCH2Br

参考答案:D

本题解析:略

本题难度:简单

5、选择题 下列实验操作的先后顺序合理的是(?)

A.制取乙酸乙酯,应先将乙醇、乙酸混合,后加入到浓硫酸中

B.酸碱中和滴定中,应先将锥形瓶用待测液润洗,后加入一定体积的待测液

C.配制SnCl2溶液时,应先将SnCl2固体溶于浓盐酸中,后加水稀释

D.用分液漏斗滴液,应先旋开分液漏斗的活塞,后打开漏斗上口的玻璃塞

参考答案:C

本题解析:在C中,由于SnCl2易水解生成Sn(OH)2和HCl,故配制时常将其溶于浓HCl中,以防止其发生水解,故C选项正确。

本题难度:一般