1、选择题 根据下列实验现象,所得结论正确的是

实验

| 实验现象

| 结论

|

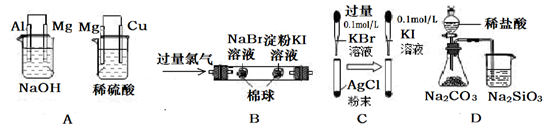

A

| 左边烧杯中镁表面有气泡,右边烧杯中铜表面有气泡

| 还原性: Al>Mg>Cu

|

B

| 左边棉花变为橙色,右边棉花变为蓝色

| 氧化性:Cl2>Br2>I2

|

C

| 试管中白色固体先变淡黄色,后变为黄色

| 沉淀转化的实质就是沉淀溶解平衡的移动

|

D

| 锥形瓶中有气体产生,烧杯中溶液变浑浊

| 非金属性:Cl>C>Si

|

参考答案:C

本题解析:A中左边烧杯中铝可以与NaOH溶液反应,故铝做负极,镁作正极表面有气泡,右边烧杯中,镁可以与稀硫酸反应,镁做负极,铜做正极,铜表面有气泡,实验现象正确,但结论错误,比较时所用的试剂不同而得出了错误的结论,A错;左边棉花变为橙色可以说明氧化性:Cl2>Br2,但右边棉花变为蓝色不能确定是溴与KI发生了反应,有可能是Cl2与KI发生了反应,B错;向白色沉淀的溶液中再加入过量KBr溶液,再滴入KI,白色沉淀先变淡黄色后变黄色,说明沉淀发生转化,一定是平衡移动的结果,C对;要通过比较非金属形成的酸的酸性强弱来比较非金属性的强弱的话,一定要比较最高价含氧酸的酸性强弱,盐酸不是Cl的最高价含氧酸,D错。选C。

考点:金属性、非金属性的强弱的比较断,沉淀溶解平衡的应用。

本题难度:困难

2、选择题 在盛有稀H2SO4的烧杯中插入用导线连接的锌片和铜片,下列叙述正确的是

A.正极附近的SO4 2- 离子浓度逐渐增大

B.铜片上有H2逸出

C.溶液的pH逐渐变小

D.电子通过导线由铜片流向锌片

参考答案:B

本题解析:原电池中较活泼的金属是负极,失去电子,发生氧化反应。电子经导线传递到正极,所以溶液中的阳离子向正极移动,正极得到电子,发生还原反应。锌比铜活泼,则锌是负极,铜是正极,溶液中的氢离子在正极得到电子,所以选项B正确,其余选项都是错误的,答案选B。

点评:该题是高考中的常见题型和考点,属于基础性试题的考查。该题的关键是明确原电池的工作原理,然后结合题意和装置图灵活运用即可。

本题难度:一般

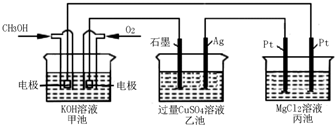

3、选择题 如图所示,其中甲池的总反应式为:2CH3OH+3O2+4KOH=2K2CO3+6H2O.下列说法正确的是( )

A.甲池是电能转化为化学能的装置,乙、丙池是化学能转化电能的装置

B.甲池通入CH3OH的电极反应为CH3OH-6e-+2H2O=CO32-+8H+

C.反应一段时间后,向乙池中加入一定量Cu(OH)2固体,能使CuSO4溶液恢复到原浓度

D.甲池中消耗280?mL(标准状况下)O2,此时丙池中理论上最多产生1.45g固体

参考答案:A、甲池是燃料电池,是化学能能转化为电能的装置,乙、丙池是电解池,是将电能能转化为化学能的装置,故A错误;

B、在燃料电池中,负极是甲醇发生失电子的氧化反应,在碱性电解质下的电极反应

为CH3OH-6e-+2H2O+8OH-=CO32-+8H2O,故B错误;

C、电解池乙池中,电解后生成硫酸、铜和氧气,要想复原,要加入氧化铜,故C错误;

D、甲池中根据电极反应:O2+2H2O+4e-=4OH-,消耗280mL(标准状况下0.0125mol)O2,则转移电子0.05mol,根据丙装置中,在阳极上是氢离子放电,所以镁离子和氢氧根离子之间反应生成氢氧化镁,理论上最多产生氢氧化镁0.05mol×58g/mol=1.45g固体,故D错误.

故选D.

本题解析:

本题难度:一般

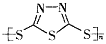

4、选择题 硫-钠原电池具有输出功率较高,循环寿命长等优点。其工作原理可表示为:2Na+xS Na2Sx。但工作温度过高是这种高性能电池的缺陷,科学家研究发现,采用多硫化合物(

Na2Sx。但工作温度过高是这种高性能电池的缺陷,科学家研究发现,采用多硫化合物( )作为电极反应材料,可有效地降低电池的工作温度,且原材料价廉、低毒,具有生物降解性。下列有关叙述正确的是

)作为电极反应材料,可有效地降低电池的工作温度,且原材料价廉、低毒,具有生物降解性。下列有关叙述正确的是

A.多硫化合物( )是一种新型无机非金属材料

)是一种新型无机非金属材料

B.多硫化合物( )化合物不能发生加成反应

)化合物不能发生加成反应

C.原电池的负极反应是将单体 转化为

转化为 的过程

的过程

D.当电路中有0.02mol电子通过时,原电池的负极将消耗原料0.46g

参考答案:D

本题解析:A选项,多硫化合物是一种聚合物,属于高分子材料,故A错误;B选项,此多硫化合物中含有不饱和键,能发生加成反应,故B错误;C选项根据电池反应可知原电池的负极是金属钠发生失电子的氧化反应,故C错误;D选项根据电极反应式:每消耗2 mol的金属钠,电子转移2 mol,当电路中转移0.02 mol电子时,将消耗原电池的负极反应原料0.46 g,故D正确,答案选D。

本题难度:一般

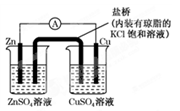

5、选择题 下图为一原电池装置,下列叙述中正确的是

A.铜是阳极,铜片上有气泡产生

B.盐桥中的K+ 移向ZnSO4溶液

C.电流从锌片经导线流向铜片

D.铜离子在铜片表面被还原