| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高考语文知识点总结《文言文阅读》试题巩固(2017年最新版)(六)

? ?小题3:下列对文中语句的解释,不符合文意的一项是? A.时州客会镜湖 当时越州的宾客在镜湖和李谟聚会 B.李生为轻己,意甚忿之 李谟认为他轻视自己.心里非常怨恨他 C.丈人神绝,某亦不自知 老先生:是神奇少有的人,我自己都没有察觉 D.此都不堪取,执者粗通耳 |

参考答案:

小题1:D

小题2:C

小题3:A

小题4:D

小题5:坚小则凸/凡鉴洼则照人面大/凸则照人面小/小鉴不能全视人面/故令微凸/收人面令小/则鉴虽小//而能全纳人面/仍复量鉴之小大/增损高下/常令人面与鉴大小相若/此工工之巧智/后人不能造

本题解析:

小题1:候:拜访

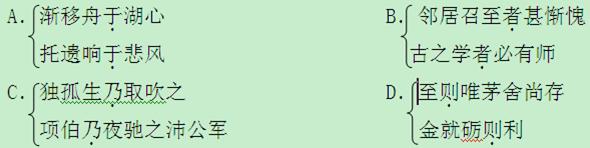

小题2:副词,于是,就。A介词,到;介词,给。B定语后置的标志;代词,……的人。D连词,却;副词,就。

小题3:当时越州的宾客在镜湖聚会。

小题4:独孤生对李漠还有指点、点拨。

小题5:略

译文:

李谟,在开元年间(以)吹笛(技艺)(名列教坊)第一部,同时代的人(没有能与他)相比的。(他)从教坊请假到越州,(当地)官府、私人轮流设宴,来欣赏他演奏的妙处。当时越州的宾客(在)镜湖聚会,想邀请李谟(在)湖上吹笛。(大家)相互约定各自(再)请一个客人 。聚会中有一个人,因为天晚才想起,来不及请别人。他有一个姓独孤的邻居,年纪很大,长久地居住(在)乡间,到这个时候就用(他)来应付。

到了聚会的地点,(湖面)清澈,波涛万顷,景物都(十分)奇特。李谟擦拭笛子,渐渐地船划到了湖面中央。他的笛声刚发出之后,满座宾客都交口赞叹夸奖,认为天上的仙乐都不如(他的笛声)。独孤生竟然没有一句话 ,聚会的人都(很)生气。李谟认为(他)轻视自己,心中非常生气。过了很久,(李谟)叉静静思索演奏了一支曲子,更加美妙绝伦,(在座的人)没有不欣赏惊叹的。独孤生又没有说话。请他来的那个邻居非常惭愧后悔,告诉大家说:“独孤先生在村落中幽居,很少到城里。音乐这类(东西)是他所一概不懂的。”聚会的宾客共同指责独孤生.独孤生不回话,只是微笑罢了。

李谟说:“您像这样,是看不起我呢,还是(您是演奏的)高手?”独孤生于是慢悠悠地说:“您怎么:知道我不会(是高手)呢?”李谟变了脸色,在座的宾客都(向他)道歉。独孤说:“您试着演奏《凉州》。”到乐曲结束,独孤生说:“您也能演奏得很不错,但是声调中掺杂着少数民族音乐.该不会有龟兹的朋友吧?”李谟非常吃惊,起身行礼说:“您真是太神了,我自己都没有察觉,传授(我)技能的老师确实是龟兹人啊。”(独孤)又说:“第十三叠(你)误奏出水调,您知道吗?”李谟说:“我顽劣愚昧,没有察觉。”独孤生于是拿过(笛子)吹奏。李谟还有一支笛子,擦拭(干净)进献(给独孤)。独孤看着他说:“这些都不值得使用,拿着的人(只是)粗通音乐罢了。”于是换了笛子,说:“这支笛子(演奏)到‘入破’时一定会裂开,(你)该不会 舍不得吧?”李谟说:“不敢。”(独孤)于是(开始)吹奏。声音直冲云霄,在座的人都惊呆了,李谟恭敬地一动不敢动。到了第十三叠,(独孤)指出(他)错误的地方,(李谟)低下头想要行礼。等到入破,笛子于是被吹裂了,没有演奏完乐曲。李谟又 一次行礼。大家都非常佩服,才散去。

第二天天亮,李谟和参加聚会的宾客都去拜访独孤生,到了却(看到)只有茅屋还在,(而)独孤生(已经)不见了。知道这件事的越州人都去拜访他,最终(也)不知道独孤生去的地方。

断句参考译文:

古人铸造镜子,镜子大就铸成平的,镜子小就铸成凸的。凡是镜面凹的照出人脸就大,镜面凸的照出人脸就小。小镜子不能完全看到人脸,所以让它稍微凸些,照人脸让脸变小.那么镜子虽小却能够完全容下人脸。(造镜时)反复测量镜子的大小,(以决定)增减镜子凸凹的程 度,总是使人脸和镜子大小互相符合。这就是铸镜工人的机巧与智慧,后人不能铸造出来。

本题难度:一般

2、阅读题 阅读下面文字,按要求答题。(4分)

季康子问政于孔子曰:“如杀无道,以就有道,何如?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善而民善矣。君子之德风,人小之德草,草上之风,必偃。”

(《论语·颜渊》

小题1:“子为政,焉用杀”说明孔子反对?,主张 ?。

小题2:“草上之风,必偃”用??说理,阐明??道理 。

参考答案:

小题1:杀人?德政

小题1:比喻?在上位者只要行善,百姓就会跟着行善

本题解析:

小题1:焉用杀?表示他反对杀人。子欲善而民善矣,用善对民,即讲究德政。

小题1:草上之风,必偃意思是说:上层的道德好比风,平民百姓的言行表现像草,风吹在草上,草一定顺着风的方向倒。所以上位者怎样,百姓就好比草会被风吹倒,会被领导者影响。

本题难度:一般

3、阅读题 阅读下列文字,回答下面的题。

是故无冥冥之志者,无昭昭之明;无昏昏之事者,无赫赫之功。行衢道者不至,事两君者不容。目不能两视而明,耳不能两听而聪。蛇无足而飞,梧鼠五枝而穷。诗曰:“尸鸠在桑,其子七兮。淑人君子,其仪一兮。其仪一兮,心如结兮。”故君子结于一也。

1.解释加粗的词。

①无冥冥之志者( )

②无赫赫之功( )

③事两君者不容( )

④淑人君子,其仪一兮( )( )

⑤心如结兮( )

2.翻译下列句子。

(1)是故无冥冥之志者,无昭昭之明。

_____________________________________________________

(2)尸鸠在桑,其子七兮。

_____________________________________________________

3.这一段文字的中心意思是什么?

_____________________________________________________

4.这一段的论点是什么?

_____________________________________________________

参考答案:1.①昏暗不明的样子,这里有精诚专一的意思

? ②显著盛大的样子

? ③侍奉

? ④善;仪态

? ⑤凝结在一起

2.(1)所以没有精诚专一的精神,就不会智慧豁然贯通。

? (2)布谷鸟喂小鸟,平均对待,始终如一。

3.学习(或办事)应专心致志。

4.故君子结于一也。

本题解析:

本题难度:一般

4、阅读题 阅读下文,完成问题。

①子赴友人孟诞先之约,以有此寻也。是时秋也,故曰“秋寻”。

②夫秋也,草木疏而不积,山川澹而不媚。比之春,如舍佳人而逢高僧于浣衣洗钵也;比之夏,如辞贵游①而侣韵士干清泉白石也;比之冬又如耻孤寒②而露英雄于夜雨疏灯也。天以此时新其位置,洗其烦秽,待游人之至,而游人者不能自清其胸中以求秋之所在,而动曰“悲秋”。予尝言宋玉有悲,是以悲秋。后人未尝有悲而悲之。不信胸中而信纸上,于悲夫悲秋者也。

③天下山水多矣,余不足以了其半,而辄于耳目步履中得一石一湫,徘徊难去。入雷山恍然,入洪山恍然,入九峰山恍然,何恍然之多耶?然则予胸中或本有一恍然,以来而山山若遇也。予乘秋而出,先秋而归。家有五弟,冠者四矣,皆能以至性奇情佐予之所不及,花棚草径,柳堤瓜架之间,亦可乐也。

④曰“秋寻”者,又以见秋而外皆家居也。诞先日:“子家居诗少,秋寻诗多,吾为子刻《秋寻草》。”

[注]①贵游:无官职的王公贵族。②孤寒:贫寒无依靠的人。

1.第②段画线句用不同的形象对应一年四季,好在哪里?

_____________________________________________________

2.对“予悲夫悲秋者也”理解正确的一项是(? )

A.我对悲秋者的因秋而悲感到悲伤。

B.我与那个悲秋者有着强烈的共鸣。

C.我为悲秋者的情不由衷感到悲哀。

D.我为宋玉那样的悲秋者深感悲伤。

3.“悲秋”是古人常有的感慨,文中能体现这一现象的一个字是____________________。

4.第③段可分为两层,概括层次大意。

(1)_________________________________________

(2)_________________________________________

5.本文首尾都提到“秋寻”,分析其作用。

_______________________________________________

参考答案:1.形象直观地表明作者对秋的喜爱。

2.C

3.悲

4.(1)与山相知之乐

(2)家居之乐

5.开头交待了“秋寻”的缘由,结尾点明诗集的主要题材。首尾呼应,结构严谨。“秋寻”作为线索,贯穿全文。

本题解析:

本题难度:一般

5、阅读题 阅读下面的文言文,完成小题。

寄欧阳舍人①书(节选)

曾 巩

去秋人还,蒙赐书及所撰先大父墓碑铭,反复观诵,感与惭并。

夫铭志之著于世,义近于史,而亦有与史异者。盖史之于善恶无所不书,而铭者,盖古之人有功德、材行、志义之美者,惧后世之不知,则必铭而见之。或纳于庙,或存于墓,一也。苟其人之恶,则于铭乎何有?此其所以与史异也。其辞之作,所以使死者无有所憾,生者得致其严。而善人喜于见传,则勇于自立;恶人无有所纪,则以愧而惧。至于通材达识、义烈节士,嘉言善状,皆见于篇,则足为后法。警劝之道,非近乎史,其将安近?

及世之衰,人之子孙者,一欲褒扬其亲而不本乎理。故虽恶人,皆务勒铭以夸后世。立言者,既莫之拒而不为,又以其子孙之请也,书其恶焉,则人情之所不得,于是乎铭始不实。后之作铭者,当观其人。苟托之非人,则书之非公与是,则不足以行世而传后。故千百年来,公卿大夫至于里巷之士,莫不有铭,而传者盖少,其故非他,托之非人,书之非公与是故也。

然则孰为其人,而能尽公与是欤?非畜道德而能文章者,无以为也。盖有道德者之于恶人,则不受而铭之;于众人则能辨焉。而人之行,有情善而迹非,有意奸而外淑,有善恶相悬而不可以实指,有实大于名,有名侈于实。犹之用人,非畜道德者,恶作辨之不惑,议之不徇?不惑不徇,则公且是矣。而其辞之不工,则世犹不传,于是又在其文章兼胜焉。故曰非畜道德而能文章者,无以为也,岂非然哉?

然畜道德而能文章者,虽或并世而有,亦或数十年、或一二百年而有之。其传之难又如此,其遇之难又如此。若先生之道德文章,固所谓数百年而有者也。先祖之言行卓卓,幸遇而得铭其公与是,其传世行后无疑也。而世之学者,每观传记所书古人之事,至于所可感,则往往衋②然不知涕之流落也,况其子孙也哉?况巩也哉!其追晞祖德而思所以传之之由,则知先生推一赐于巩而及其三世。其感与报,宜若何而图之?

(选自《古文观止》,有删节)

【注】①欧阳舍人:即欧阳修;舍人,官名。②衋xì:悲伤苦痛。

小题1:对下列语句中划线词语的解释,不正确的一项是(3分)

A.生者得致其严严:威严

B.故虽恶人,皆务勒铭 勒:刻

C.有名侈于实 侈:超过、多

D.辨之不惑,议之不徇徇:徇私

小题2:下列各组语句中,全都能体现作者推崇道德文章的一组是(3分)

①嘉言善状,皆见于篇,则足为后法

②故虽恶人,皆务勒铭以夸后世

③书其恶焉,则人情之所不得

④后之作铭者,当观其人。

⑤非畜道德而能文章者,无以为也

⑥而人之行,有情善而迹非

A.①②⑥

B.②③⑤

C.①④⑤

D.③④⑥

小题3:下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(3分)

A.文章第一段中提及“蒙赐书”及撰“铭”,点明写信之由;“反复观诵”,侧面写出欧文之精彩及作者爱不释手之情景;“感与惭并”,写作者对欧阳修的感激与敬佩。寥寥二十余字,言简意深。

B.作者认为铭文流传于世,其作用接近于史书,而作为史书,则是非常严谨而真实的。而今铭文所以不实,则因逝者的子孙一心想要颂扬他们的先辈,往往刻意隐瞒逝者的恶行,致使撰铭者不能明察。

C.作者先论及古代撰写墓志铭的社会意义,在于褒扬美善;进而论及今之墓铭的流弊,在论及流弊时,特别突出了撰铭人的作用,提出只有撰铭人“畜道德而能文章”,才能写出流传后世的铭文。

D.本文借感谢欧阳修给自己祖父写墓志铭,提出了撰写铭志的两字原则——“公”和“是”,阐述了“道德”“文章”之于儒者修养的重要性,阐发“文以载道”的主张,表达对道德文章兼胜的赞许与追求。

小题4:请把文言文阅读材料中画线的语句翻译成现代汉语。(9分)

(1)苟其人之恶,则于铭乎何有?此其所以与史异也。(3分)

(2)其故非他,托之非人,书之非公与是故也(3分)

(3)故曰非畜道德而能文章者,无以为也,岂非然哉?(3分)

小题5:用斜线(/)给下面短文中画线的部分断句。(3分)

郑 人 有 且 置 履 者 先 自 度 其 足 而 置 之 坐 至 之 市 而 忘 操 之 已 得履 乃 曰 吾 忘 持 度 反 归 取 之 及 反 市 罢 遂 不 得 履?(选自《韩非子》)

参考答案:

小题1:A

小题1:C

小题1:B

小题1:(1)如果那人行为丑恶(那是一个恶人),还有什么可以写在碑铭上呢?(那么在铭志上有什么好写的呢?)这正是铭志与史书不同之处(不同的原因)。

(2)其中原因没有别的(其中没有别的原因),托付的人不合适,撰写的内容不公正和不合事实的缘故。

(3)所以说,不是道德修养高而又擅长写文章的人是办不到的,难道不是如此吗?

小题1:郑人有且置履者,先自度其足而置之坐,至之市而忘操之。已得履,乃曰:“吾忘持度。”反归取之。及反,市罢,遂不得履。(每划对3处得1分,共3分)

本题解析:

小题1:严:尊敬

小题1:②是说即使是恶人,也都一定要勒刻碑铭去向后世夸耀 ③是说作铭者碍于人情不能写下死者的恶行 ⑥是说人的品行,有性情善良却事迹不佳的

小题1:原文说是因为受过死者子孙的请托,碍于人情无法写下死者的恶行,于是铭志的内容就开始不真实了。

小题1:本题考查翻译能力。采分点为:(1)“苟”1分,“所以”1分,大意1分。(2)“非人”1分,“是”1分,大意1分。(3)“畜道德”1分,“然”1分,大意1分。

小题1:本题考查断句。本题故事性较强,但要注意,其表达的较之他文要简洁,故短句较多。可参照译文:郑国有个打算买鞋的人,先量好自己脚的尺寸,然后随手把尺子放在座位上,去赶集时却忘了带上。已经挑好了鞋,才说道:“我忘记带尺子了。”于是返回家里去取。等到再返回来时,集市已经散了,结果没有买到鞋。

参考译文:

去年秋天受托付前往的人已经回来,承蒙赐予书信以及为先大父撰写的墓碑铭。反复阅览诵读,感激与惭愧之情并生。

铭志一类的文章引起世人注意的原因,是因为它与史书有相近的意义,但也有与史书不同之处。因为史书对于人的善恶都要记述,可是铭志就不一样,由于古代有些人在功业、道德、才能、品行、志气、道义等方面有值得称美的地方,惧怕后人不知道,所以就一定要写铭文来显扬于世。有的收藏在家庙中,有的存放在墓里,这样做的用意是一致的。如果那是一个恶人,那么在铭志上有什么好写的呢?这正是铭志与史书不同之处。铭志的写作,正是为了使死去的人没有遗憾,活着的人能够表达他们的敬意。善人乐意使自己的事迹被传诵,就会发奋努力去树立自己的形象;恶人没有可以载入铭文的事迹,就会因此感到惭愧和恐惧。至于那些博学多才、见多识广的人,举动壮烈、坚守节操之士,以及他们的美好言论、善良行为,都会被写入铭文,这就足以成为后人的榜样。铭志的这种警世劝诫的意义,不与史书接近,那又跟什么接近呢?

等到世道衰落的时候,为人子孙的人,一心想要颂扬他们的先辈,就不依据道理行事了。所以,即使是恶人,也都一定要勒刻碑铭去向后世夸耀。撰写铭志的人,既无法拒绝而不作,又因为受过死者子孙的请托,写下死者的恶行吧,那是不符合人情的,于是铭志的内容就开始不真实了。后代要求援写铭文的人,就应当观察作者的为人。如果托付给不合适的人,那么写的铭志就会不公正和不合事实,也就不值得在当代流行和被后世传诵。因此,千百年来,从公卿大夫到里巷士人死后没有不被人写铭志的,可是流传下来的并不多。其中没有别的原因,托付的人不合适,撰写的内容不公正和不合事实的缘故。

照此说来,谁是那种能够完全公正和实事求是的合适人选呢?我看不是道德修养高而又擅长写文章的人是办不到的。因为具有道德修养的人遇到恶人是不会接受委托去为他们撰写铭志的,遇到普通人也能分辨得清楚。人的品行,有性情善良却事迹不佳的,有心地奸诈却外表贤淑的,有善绩与恶行相差悬殊却又难以确切指明的,有实际行为大于名望的,有名望超过实际行为的。这就好比用人一样,不是具有道德修养的人,怎么能够明辨善恶而不被迷惑,怎么能够公正评论而不徇私情呢?不被迷惑和不徇私情,那就公正而且实事求是了!可是,如果他的文辞不精美,那么世上仍然不会流传他写的铭志,这样就又要求他的文章也要写得好才行。所以说,不是道德修养高而又擅长写文章的人是办不到的,难道不是如此吗?

然而,道德修养高而又擅长写文章的人,虽然有时会在同一时代出现几位,但有时也许几十年甚至一二百年才出现一位。铭志的流传已经如此困难,遇到合适的作者就更加困难了。像先生的道德与文章,真算得上几百年间才有。先祖的言行卓越,幸而又遇上先生为他撰写出公正与实事求是的铭志,它能流行于当代和传颂于后世是无疑的了。世上的学者,每当阅览传记中记载的古人事迹的时候,看到那些感人之处,就往往会悲伤得不知不觉地流泪痛哭,何况身为他们子孙的人呢?何况我曾巩呢?当我追念仰慕先祖的德行并寻思它能流传的原因时,就明了先生赐我一篇碑铭却恩惠遍及我们祖孙三代的意义了。我应当如何表达感激与报答之意呢?

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考语文知识点汇总《正确使用词.. | |