|

|

|

高中历史知识点复习《中国传统文化主流思想的演变》高频考点巩固(2019年最新版)(一)

2019-06-21 02:10:36

【 大 中 小】

|

1、选择题 人们总是希望有一个“好皇帝”,依靠他拯救众生。因此,在中国封建社会中,皇帝及皇权的长期统治便凝聚成人们对皇帝敬畏的世俗宗教意识。农民战争并不反对这种意识,企图用一个“明君”去代替“暴君”。 较早对这种意识提出质疑的是( )

A.孟子

B.董仲舒

C.黄宗羲

D.孙中山

|

2、综合题 (38分)某班同学在历史课上开展以“历史:中国与世界”为主题的学习和探究活动。

回答以下问题。

探究问题一:东西方历史发展的异与同

中国的春秋战国时代与希腊的古风到古典时代不仅在时间上大体相当,而且在经济、社会发展阶段和时代特征上也存在诸多相似之处……普通人有了更多的发财致富和向社会上层攀升的机会,人们的积极性和创造性被充分调动和发挥出来……

——王大庆《本与末:古代中国与古代希腊经济思想比较研究》

(1)依据所学知识解读这一段论述中的以下观点。(10分)

①从人的社会地位变迁的角度说明“普通人有了更多的……向社会上层攀升的机会”

春秋战国

古代希腊

②从思想史的角度说明“人们的积极性和创造性被充分调动和发挥出来”

春秋战国

古代希腊

探究问题二:近代主权国家意识和中外交往

清政府长期以来把外国视为“蛮夷之邦”、“藩属之邦”,以天朝上国自居,这时的中外交往是宗主国与“藩属之邦”之间的交往,兼管外事的中央机构一礼部和理藩院是管理“藩属之邦”的机构。

近代以来,中国逐渐理解了西方的国家和主权的观念;认识到欧洲列强实际上构成了世界的政治中心,于列强并峙之中,中国不但不足以称“万邦宗主”,平起平坐也难以达到。有识之士开始用新词代替“夷”字,对于西方国家或称“外国”,或称“西洋”。外交文书中也以“大清国”和“大英国”“大法因”等对应。(据李斌著《顿挫与嬗变:晚清社会变革研究》)

(2)依据以上材料分析从清前期到晚清时期中国人世界意识的变化。并结合所学知识分析变化的原因。你如何评价这种变化?(10分)

探究问题三:拓展新中国的国际空间

新中国成立以后,虽然历经曲折,我国的国际交往不断扩大和深入,促进了我国的社会的来源:91考试网 www.91eXam.org发展和经济建设,也有利于战后世界的和平与发展。

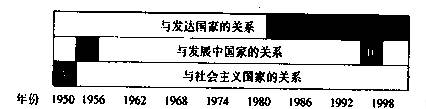

上表中的A、B、C表示,我国在不同的历史时期,与不同社会制度和不同发展程度的国家发展关系的几个重要的时段。(例如,D时段表示90年代前期中国与发展中国家的关系,此时段不是选择作答的内容)

(3)任选A、B、C中的一个时段,分析在该时段,与相应类型的国家发展关系的背景、政策和意义。(8分)

(如果选答一个以上的时段作答,只按作答的第一项评分)

探究问题四:世界经济体系与中国

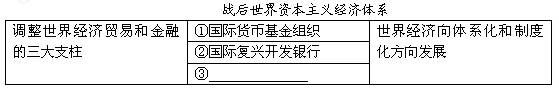

改革开放以来,中国积极参与国际经济竞争,发展外向型经济,二次大战以后的世界经济体系对于中国经济的稳定与发展也产生了重要的影响。

(4)战后世界经济体系三大支柱中的③是 。简要说明该组织的宗旨、作用以及后来的沿革。(10分)

3、选择题 “如果不是在西周转入东周的时期出现了文化上的重大变异,也许封建的体制还会周而复始地循环一段时间……一种不同于以往的,非宗法、非宗教、绝对实利主义的文化成长起来,谁对传统抛弃得越彻底,对实利主义奉行得越透彻,谁就能在竞争中占得先机。春秋战国时期的政治改革,实际上就是实利主义的角逐。”当时“实利主义的角逐”主要奉行的是

A.法家思想

B.墨家思想

C.道家思想

D.儒家思想

|

4、选择题 先秦古籍《礼记·乐记》记述:“夫物之感人无穷,而人之好恶无节,则是物至而人化物也。人化物者,灭天理而穷人欲者也。”这表明

①人们很早就探索物质利益关系 ②理学萌芽于先秦时期

③反对泯灭天理而为所欲为 ④天理与人欲之辨由来已久

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

5、综合题 (16分)儒家思想是中国传统文化的主流思想,并且保持了长久的生命力,主要得益于其思想体系根据时代的需要在不断丰富和完善。阅读下列材料,回答问题。

材料一 “为仁由己。”“仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。“己所不欲,勿施于人。”“克己复礼为仁。”

——《论语》

(1)据材料一,孔子认为实现“仁”的途径有哪些?(4分)

材料二

董仲舒

| 朱熹

|

“古之王者,莫不以教化为大务,立太学以教于国,设庠序以化于邑……教化行而习俗美也。”

| “天下国家之大莫过于恤民……恤民之本,则又在夫君正其心术以立纲纪而已矣。”

|

——摘编自葛兆光《中国思想史》

(2)根据材料二,分别概括董仲舒、朱熹两位思想家在君主统治的问题上的基本观点。一句话概括他们基本思想的共同点。(6分)

材料三 古者以天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也。今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也。……然则为天下之大害者,君而已矣。……世儒不察,以工商为末,妄议抑之;夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

——黄宗羲《明夷待访录》

(3)据材料三并结合所学知识,概括明清之际进步思想的主要内容。(6分)

答案及详细解析请点下一页查看。